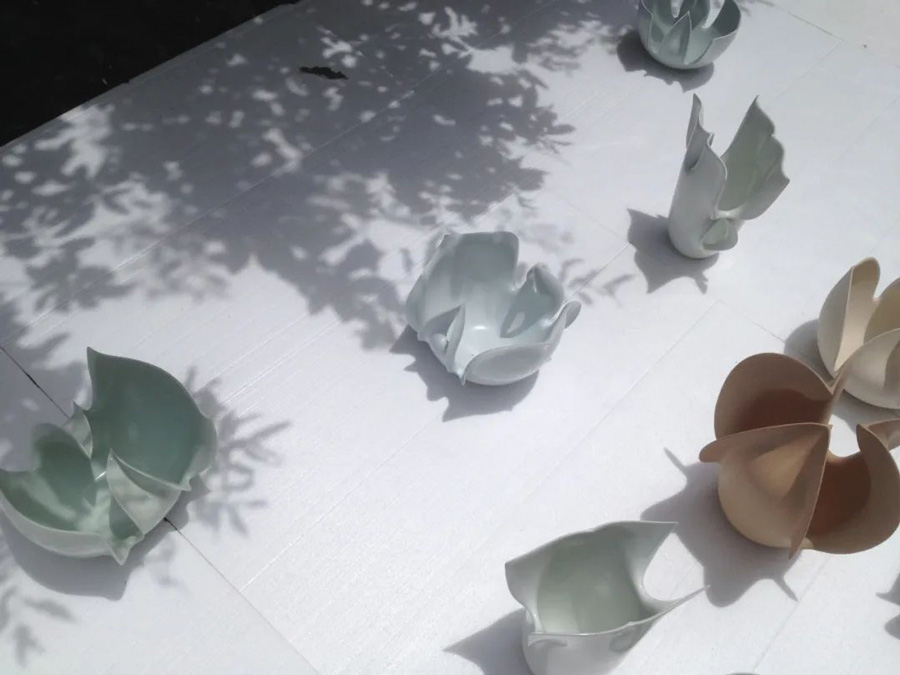

金贞华的作品没有人们想象的那样极端,她的作品有从容和优雅的一面,安静里生机勃勃。没人知道这样新颖作品的成型手法竟是极为古老的拉坯成型和泥条盘筑,用瓷土,并借助传统的方式来表达这样一个开合舒展的形态,在光影中展现出犹如鲜花、亦如太空星球的形态联想。

她作品中的圆润和舒展与出人意料的角度的转折让人惊艳,这样看似不大的个体,竟然能变化出无穷的不同来,我从中看到的更是她安定的心性和感受泥土在自己手中变化时发自内心的真诚,她那类似于设计形态的单一作品个体通过装置组合的方式在光影中形成一个场域,那是她心中的“花”的世界。

金贞华是少数在容器性作品的创作上一直坚守的艺术家,也是将容器的创作带向丰富和具鲜明个人风格的艺术家。

——白明

音之回响,风之静象|陶艺家:金贞华

文|王军

最先了解到的是金贞华的作品,在展览、书籍、杂志与很多推送中看到,造器如花朵一样悄然盛开,风中微荡,少有装饰,白釉、青釉或是无釉,更多地是在器的经典性与现代性的平衡中寻找有生机的静美。等见了她也觉得是器如其人的对应,有匠人的极致与艺术家的敏感,身形的文与柔里蕴含着能量,是那种属于东亚人所持有的宁静的力量感。后来看她创作,与之聊天,方知这宁静里有很多因缘由来,是关于故乡、身份、寻根与时代的求索以及对漂泊的觉察,一路走来,这宁静里也有着自我的坚持、抵御、保护与共情的抚慰。

故乡,身何依止

故乡给我们的往往是可依止的生养之地与可回归的呵护之所,于金贞华故乡却是复杂难言的。

于故乡,她的祖父母是抗日战争时期由朝鲜庆尚南道(今属韩国)迁居到中国东北的朝鲜人,祖父是“光山金氏”的大家族人,有传统的新罗贵族血统,祖母则是最早开化留学美国信仰基督的革新一派,在80年前的战乱年代,这对旧传统与革新者的夫妇带着儿女因着战乱与抗日的危险背井离乡,漂泊到中国五常,一边垦荒自给自足一边建立地下抗日组织,历经抗日战争胜利、新中国成立、朝鲜战争朝韩分裂……他们没有再返回故土,他们像时代吹散的种子一样,生根发芽,开启了另一段人生。2003年金贞华赴韩国留学的一大原因便是寻祖父母的故乡而去,当然,她也在那里看到了文化的差异与开启了“我是谁”的新探索。

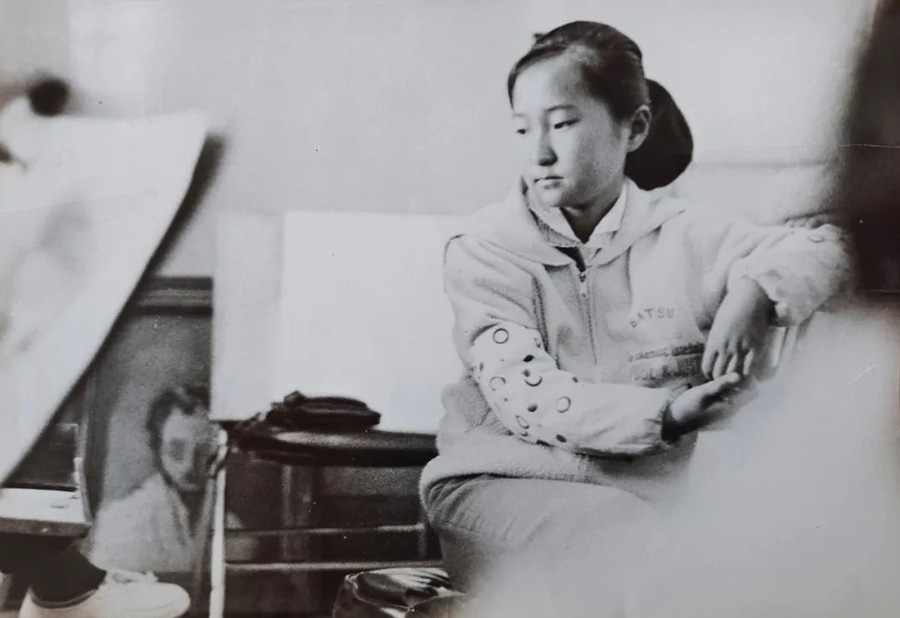

小学时金贞华在少年宫的绘画课上 1986

于生养之地,金贞华幼年丧母,少年时始知养母非生母,这样如文学故事一般的开端对于个体却需要终生的消化与疗愈。出生不久母亲离世,至4岁时一直由祖母带大,幼年缺失的母爱使得她一生没有安全感。养母的到来让她自然而然的觉得那是自己母亲的回归,养母的爱伟大赤诚,视如己出百般疼爱呵护。4岁时,祖母去世,她去往大庆与父母一起生活,父亲是油田工程师,母亲是中学教师,父母给了她最好的关爱、培养与教导,母亲看她有绘画的天赋在读小学前便培养不懈,由社区少年宫的绘画班到区又到市的少年宫学画,金贞华热爱且勤奋,她觉得要不辜负母亲含辛茹苦的抚育与培养,但初中时无征兆的得知眼前的母亲非生母犹如天塌地陷。至爱至亲的人有身份变化,她自己的情感也出现分裂,一方面要继续当下的生活如常,好好学习听妈妈的话,另一方面让她怀疑一切的真实,让她不得不过早的成熟,自己也要去呵护无私的母爱,不再只是单一索取的小女孩, 她变得懂事与独立,高中后开始一个人去哈尔滨和北京的画室学习,想成就自己的梦想,让父母为她骄傲。但也从那时起她隐藏起了一些情绪,一种对身世不安与个体孤独的情绪的蔓延与积聚。

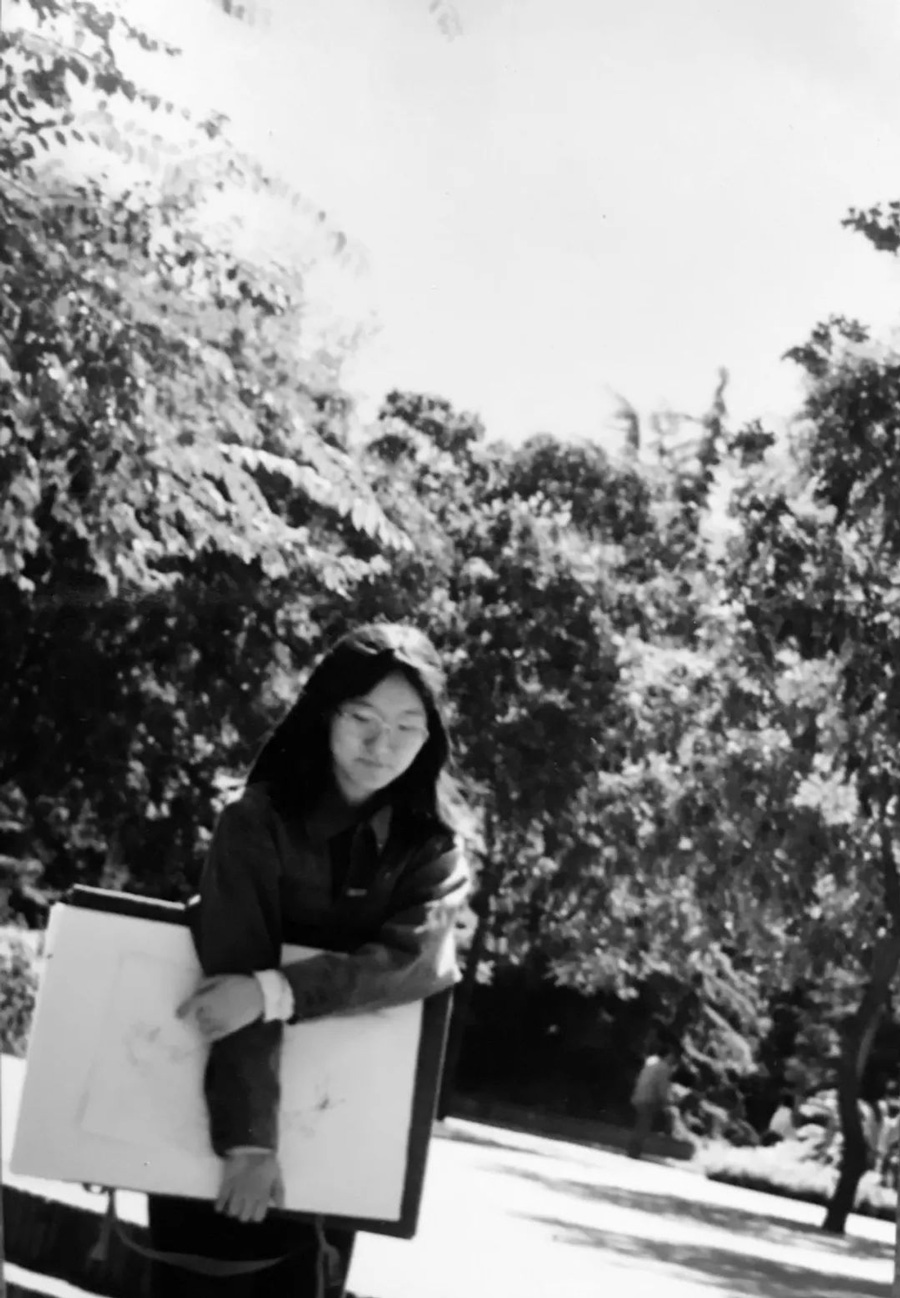

大二时的户外写生 1997

启蒙,以泥与火的方式

1996年金贞华考入中央工艺美院(现清华大学美术学院)陶瓷系,选择陶瓷的原因是在北京画室画画时去博物馆看展览,自己被那些古陶瓷所着迷,汉罐、唐三彩、宋瓷、元青花……它们神秘却又那样的优雅,给人以遥远的安定感。等上了大学才知晓要学的不是考古研究而是艺术表达,要去传承与再创造那些神秘、静雅与给人安定的精神。

整个大学的陶艺学习非常系统,有古陶瓷的1:1等大模制、陶瓷产品的设计和现代陶艺的创作,画图、拉坯、造型、装饰、配釉、烧成……有全环节的工艺学习。有两门课让金贞华印象深刻:陈进海老师的《现代陶艺创作》与白明老师的《陶瓷装饰》,一是抽象形态的泥火釉的交融来表达个体情感,一是古陶瓷装饰与现代绘画相联系,二者可以看作是抽象雕塑与抽象绘画在陶瓷材料中的表达。大学的教育让金贞华的身心得以打开启蒙,她自我的意识与对文化的认知开始觉醒。

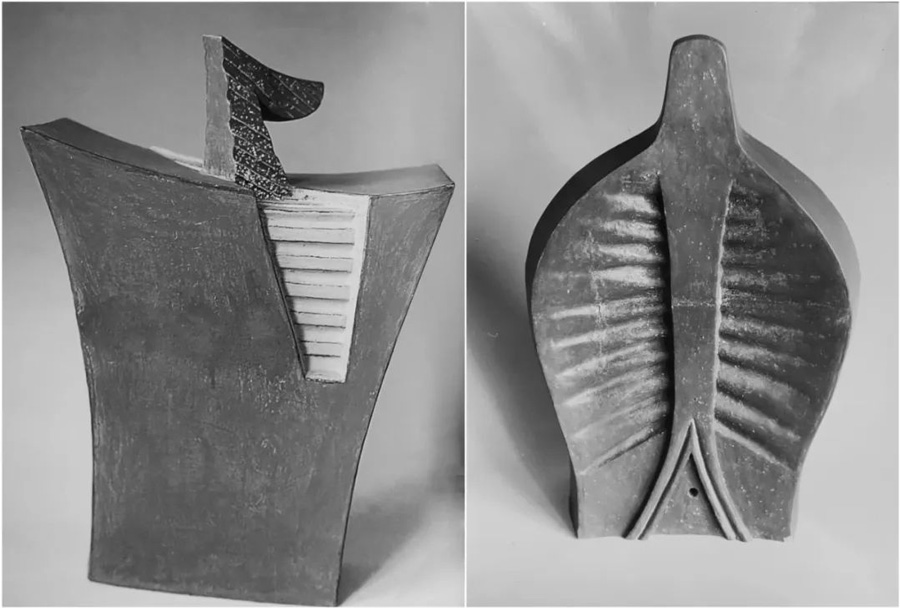

本科毕业作品《家人》系列 紫砂 2000

毕业创作她尝试表达自己的情感,作品《家人》是抽象的人体与房屋意象的综合,是她理想中的家人模样,甚至把猫狗宠物也加入进来,“家”的安定与保护意味是她表达的初衷,作品是她情感积聚的投射与心灵的栖息之所。

毕业后,金贞华留京北漂工作做老师做编辑,由学校进入社会她更加意识到身体是自由的,且我们的身体除了情感表达还有着文化的属性需要去确认。这促使了她迫切去留学的想法,而且想去祖父母的母国,毕业三年后,2003年金贞华留学韩国,先在语言学校学习,2005年考入韩国首尔大学,学习现代陶艺,这是一次自我身份与艺术创作开启的寻根之旅。

大四在北京郊外 2000

你是谁,在月亮罐中

首尔大学的研究生学习金贞华非常刻苦,在一个全然陌生的环境,完全专注于艺术探索。大致可分为三个阶段:第一阶段是延续本科时抽象人体的创作,将在异乡的孤独感也放进去,将人的躯体抽象化丰富化,屈身缩成一团的人、挣扎求生的人、倦怠无名的人……捏塑了很多摆满一桌子时却被导师组留学德国的老师否掉,“现代性的人体雕塑你是无法超越罗丹、贾科梅蒂、亨利摩尔、布朗库西的,你不是他们的影子”。

抽象人体的创作 2005

“你是谁,你是来干嘛的?”这句开学时导师的惯常问语顿觉有了形而上的意义。

第二阶段,金贞华再次思维与动手的双重再挖掘,“我是谁,我应该做出什么样的艺术表达”,没有想法时便去拉坯放空自己,勉励自己手不能停……后来想拉坯是一个途径,可以做器皿做有中国符号中国装饰的器皿,尝试在传统造型传统装饰里找个人的变化……又是堆满一桌子,被导师组做传统陶瓷的老师否掉,认为那是“创意”的想当然,不是自己的情感所系,而且这些在中国做岂不更方便,何必舍近求远缘木求鱼。

没有想法,便继续回到拉坯,感觉自己也如拉坯一样旋转到没有方向。

青花白瓷器皿 2005

然灵感便起于这死寂的没有方向之时,起于手不能停。偶然的一次拉坯变形,用刀把它切掉准备回泥时发现刀切的边缘与拉坯的造型变得有情感的对应,尝试将边缘捏塑修整,像修整自己的内心一般,或戳一个洞,当完整被破坏,自己封闭的世界好像也被打开,可以给自己的心灵透一次气一般——这便是《生生不息》系列的由来。

《生生不息》白瓷 2008

台湾莺歌博物馆收藏

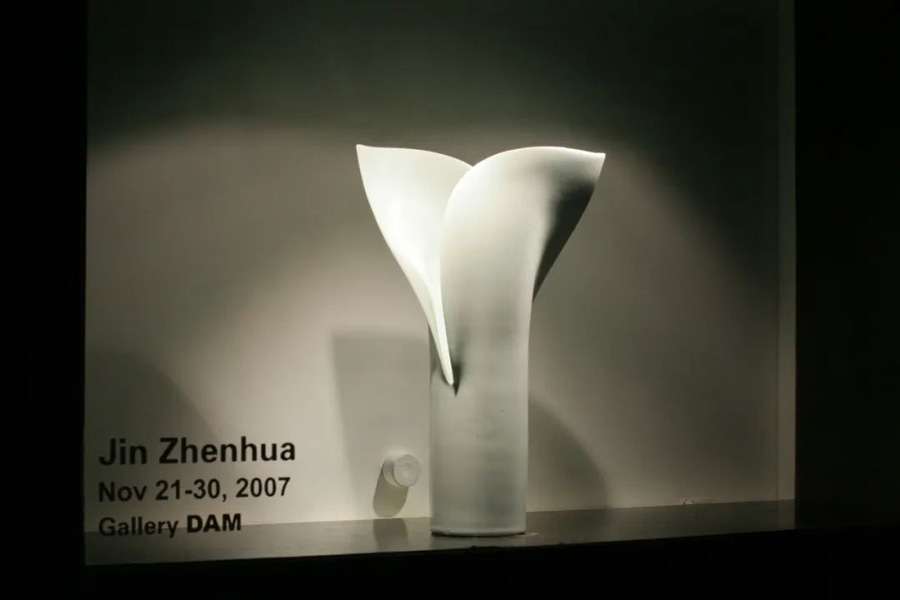

《生生不息》系列 瓷 2007

韩国利川陶瓷博物馆收藏

《生生不息》系列也非全是偶得,金贞华反刍自己创作,她归因是受到朝鲜“月亮罐”的启发,它没有宋瓷的极致工艺与典正精雅,不完美不对称,白非全白,正非纯正。然它更像我们人自己的不完美,可以有杂多与瑕疵,鼓腹收口,可容纳万千,不正但守正,那微弱的韵律感如人的修行一般,从不同的角度看似可以看到不同人的丰富性,月亮罐的伟大是与自己和解。

月亮罐,李朝(17世纪)韩国国家博物馆藏

造器如修身,器身如人身,金贞华将月亮罐的包容、修身与微弱的韵律感都注入自己的作品中,但方法与造型上又大有不同。金贞华的造器多还是对称,也依然有对极致工艺的追求,而且她还打破了器的封闭性与完整性,从拉坯完成之后开启另一段旅程,通过刀切、开口、戳洞、捏塑、打磨修整来展现完整被破坏后又复归宁静的韵律之美。《生生不息》系列最后得到导师组的肯定,认为她的作品里有承接瑞·露西(Rie lucy)与汉斯·库伯(Hans Coper)对容器的现代性表达,但又有不同,有作为东方人的文化属性与个体表达。

2007 金贞华韩国首尔DAM画廊个展

造器,时代的隐喻

2008年金贞华回国在景德镇建立工作室,10多年来一直沉浸创作,从韩国时期《生生不息》《生长》《悄然的变化》开始陆续有《韵》《风之圆》《音之回响》《风之静象》《方向》等系列的展开,算起来从学陶艺开始已有20多年的时间,她逐渐摸索出自己的创作方法论,并业已风格成型。

《悄然的变化》青瓷 2006

美国布鲁克林博物馆收藏

在造器中,金贞华的创作有从自我疗愈、共情抚慰、显映时代的三个进阶,这也是艺术品之所以成为艺术品的必由之路。

从意象的房屋、人体的形态到如今的《风之静象》《方向》,金贞华一直有将身体、房屋、器皿三者的意象融为一体的倾向,她一直在寻找一个自我情绪情感的投射窗口与心灵的安顿之所,可保护、容纳、抵御,于她而言,房屋、身体的容器是自我身世身份身体的呵护容纳之所。

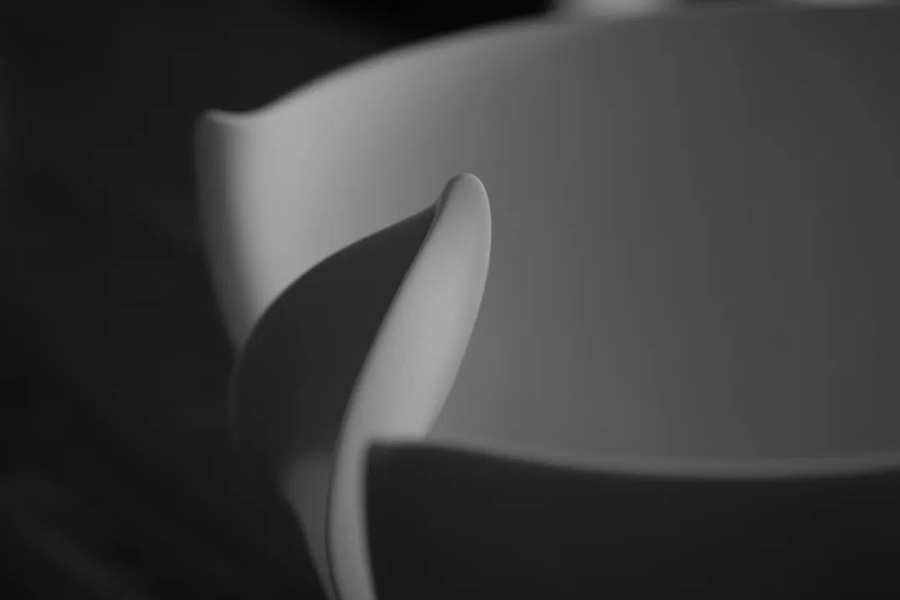

《风之静象》白瓷 局部2013

《方向》系列白瓷 2017

GICE北京艺术博览会展览现场

另外,创作过程本身也有疗愈的作用,拉坯、割开、戳洞、小心的捏塑、打磨、上釉、烧成都有极大的时间与耐心的消耗,未必全过程的全神贯注,在拉坯在打磨时的走神中心灵得到缓释,烧成后当器如人一般幻化而出,那真是可以将“日常神圣化”的一个过程。

小心捏塑

反复打磨

火中的塑造

艺术的疗愈在于共情,自我的表达需要直击人类共有的朴素情感才不至于落入“想当然”。金贞华隔离了器的功用,将“器”的原始意义予以伸张,她在传递容器的共性意涵,如海德格尔所说的水壶之存在是在“虚空”,是容纳、储存、倾注以及给予……看金贞华的作品久了,我们也会自然的联想那容器是孤独摇曳的自己与张开怀抱点母亲二者融合,是微风掠过的花朵打开的瞬间静止的样态,也是向“虚空”中伸出的双手,看久了,她的器中有静与仁爱。

《悄然的变化系列》局部白瓷 2013

金贞的造器的过程除了疗愈还有隐喻的可能,拉坯完成后,从一刀割开、一洞戳穿的那一刹那,好像是脱离了“旋转”另一种人生的开启,要有足够勇敢足够的小心足够的专注,一点点的捏塑边缘,反反复复,稍有不慎就会失败前功尽弃,人生的选择是多么重要呢……千百次的捏塑成功后会手捏的痕迹又将被全部打磨掉,好像这切割穿破的容器得到了修复,好似人生努力拼搏、专注、机巧、万千小心后一切被磨平,没了“痕迹”,一切归于平静,如人的修行。

金贞华作品的另一层隐喻是关于作品形态,作品在光影中的变化像是人在光阴中的独处,加之“风”与“方向”意象的传递,我们会生出时代之于个体的影响:时代是风,一切都在“悄然的变化”,我们未必明了“方向”,努力想去守自己的“静象”,在纷繁复杂中去守正,但还是会在变与不变中被动的改变,且最终我们的痕迹会被打磨,变成我们成现在的样子,是风吹过的样子……

《默》装置 2014

结语

时代是风,想起电影《艋舺》里有句台词“曾经以为自己是风,现在才知道我们都是草”,虽有悲观,但于时代面前我们都有弱小的一面,不管快意人生与小心翼翼还是笑傲江湖或挣扎求生,我们都在风中悄然的变化。

不管是时代隐喻还是现实的疗愈,金贞华的作品之于现实还是有隔绝的,那是她营造的现实之外的纯净的庇护所,纯粹安静,像个人的冥想室一样,作品可以是精神的一次出游。

装置作品《音》系列之“回响” 现场 2014

写文章前,去景德镇见金贞华,她与同为陶艺家的丈夫张明租住在景德镇东郊昌河的老小区,那是1970年东北哈飞飞机制造支援三线建设搬迁而来的机械工业大厂,像《人世间》里的“光子片”,有足足的烟火气。我们约在老小区一家东北饺子馆吃饭聊天,聊创作聊过往,也与店家老人拉家常,老人说她年轻从上海知青东北,后又随老伴一起来到景德镇,一晃50年过去,自己退休儿女也有了儿女……时间是最好的记录者,它会给予我们以“痕迹”。我在想金贞华喜欢住在这里可能除了这里的烟火气,也因为老人也很像她的祖父母很像她自己——同为时代里漂泊的我们。

风吹散的种子,也要生根发芽,光影中的一朵花,寂寥无识,独自盛开。

装置《方向》局部

2017韩国金海陶瓷美术馆展览现场

最后,分享德国诗人荷尔德林的诗,会在诗中瓷中得以遥远的共鸣:

许贝利翁的命运之歌

你们徘徊在神秘的光中,在丰收的大地上,充盈着欢欣的天才啊,微风神圣地闪烁,轻轻地触动你们,就象艺术家的手指,拨动了圣洁的琴弦。

在命运之先,在熟睡中滋生,呼吸着不朽,圣洁地保存一切,在新芽之中,而精神永远盛开、灿烂,啊 这些满是欢欣的眼睛,静寂地观照着,永恒的澄明。

但是我们却失去了,栖息的家园,人性的崇高,盲目地一点点沉沦、消失,就象撞落在悬崖上的浪花,又无知地扑向另一个悬崖,年复一年、没有目的。

——荷尔德林

金贞华作品

金贞华作品《悄然的变化》 青瓷 2006

清华大学美术馆收藏

金贞华作品《生生不息》 白瓷 2007

《风之静象》白瓷 2013

装置作品《音》系列之“回响” 局部白瓷 2014

《方向》白瓷 2017

装置作品《方向》

新瓷记 2018金鸡湖双年展展览现场

金贞华在上虞青

拉坯

捏塑

不同形态

打磨

熏烧

上虞青艺术驻场捐赠作品《方向》系列 2021

上虞青熏烧作品《方向之天际》2021

金贞华简历

职业艺术家,联合国教科文组织IAC国际陶瓷学会会员,创立独立工作室,从事于陶瓷艺术创作 。

2000年中国清华大学美术学院学士

2008年韩国首尔大学美术学院硕士

部分展览

2021作品《方向》/12相当代陶艺展/景德镇三宝蓬美术馆

2020 作品《方向》/台湾国际陶瓷艺术双年展

2019 大型白瓷装置作品《方向》/韩国清州国际工艺双年展

2019 大型白瓷装置作品《方向》/韩国京畿道国际陶艺双年展

2019 作品《生长》/英国伦敦Collect /伦敦萨奇美术馆

2018 个展大型装置《方向》/新瓷记—当代陶瓷装置艺术邀请展 / 第四届2018苏州金鸡湖双年展

2018 装置《方向》/ 意大利威尼斯奎里尼基金会

2017 装置作品《方向》/韩国金海美术馆国际当代陶艺邀请展

2017 作品《方向》/“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛/法国里昂汇美术馆

2017 装置《方向》/大道成器国际当代陶艺作品展/清华大学艺术博物馆

2016 装置作品《方向》/首届中原国际陶瓷双年展邀请展

2014 大型装置作品《音》系列之回响/北京设计周

2013 个展“此时” /阿布扎比中国非遗文化艺术品博览会—当代装饰陶艺邀请展

2012 作品《悄然的变化》 /台湾国际陶瓷艺术双年展“陶艺观象”/台湾新北市

2011 作品《韵》一千零一只杯子世界巡回陶艺展/瑞士日内瓦阿丽亚娜博物馆展览

2009 作品《生生不息》/“文思·物语——中国大陆当代陶艺展”/ 台湾莺歌博物馆

2008作品《生长》/ JAROF展览馆/日本京都

2007 作品《生生不息》/第四届韩国京畿道国际陶艺双年展

2007 个展《生生不息》 /韩国首尔Gallery Dam

2006作品《悄然的变化》/无声无息的变化陶艺展/韩国首尔仁寺洞ssamzie展览馆