这是中国历史上,第一次把二元帝国这种形式给制度化了。正因为如此,大辽也成为中国历史上第一个延续了200多年的、由游牧者建立的帝国。

再说一句:后来的元朝和清朝,均采用了大辽的二元制帝国治理方式,也为后来康熙能够将中国版图拓展到长城以北,最终为今天中国的庞大疆域,奠定了重要的古代制度基础。

重新认识那一段历史,太有必要了。

辽境内生活着许多民族,据《辽史》记载可分为两类:一是“耕稼以食,城郭以居”的汉人及原属于渤海国的一部分人;另一类是“渔猎以食,车马为家”的契丹人和其他许多游牧民族。

两种不同的生产、生活方式,造就了辽代文化的双重性,辽代陶瓷也相应地出现了两种造型:

一类是具有中原特点的传统器型,如碗、杯、盘、注壶、托盏等;

另一类则是契丹形式的草原器型,如鸡冠壶、凤首壶、海棠长盘等。辽代瓷器以白瓷和彩色釉陶(即“辽三彩”)为主,处于唐、宋瓷器的过渡阶段。

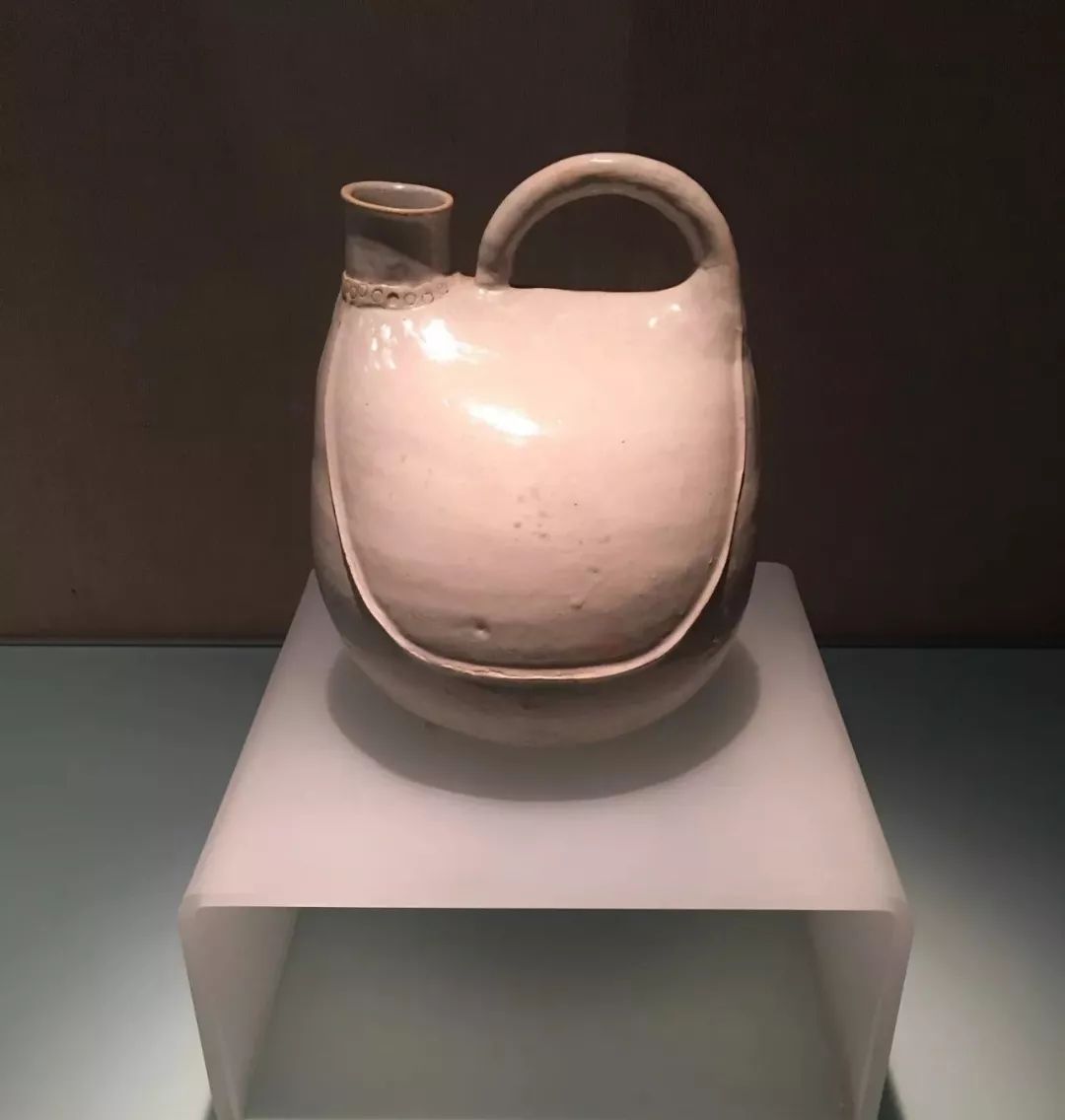

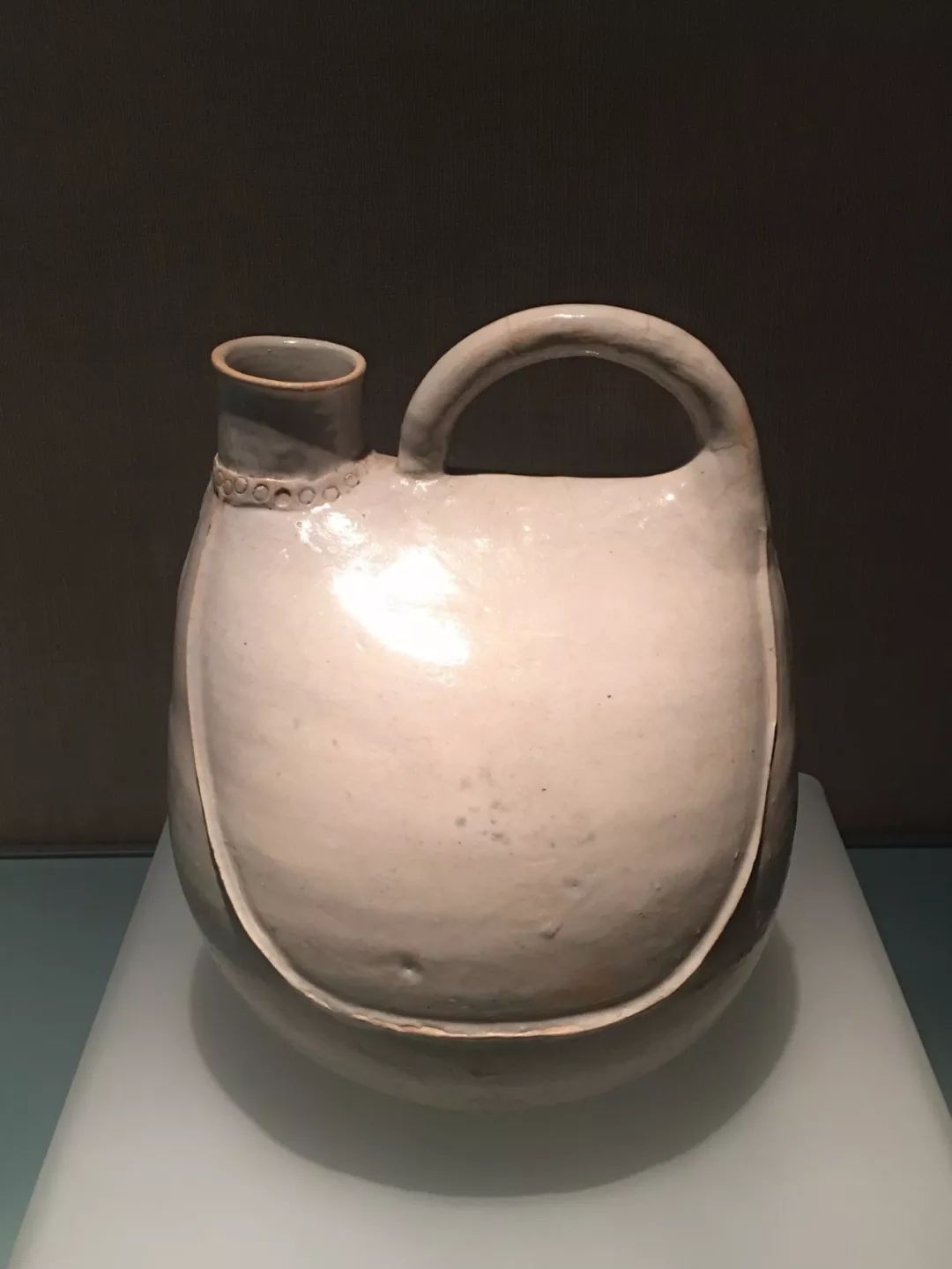

鸡冠壶,是辽代陶瓷中最具草原特色的代表器物。

辽 褐釉鸡冠壶

1956年北京市复兴门外出土

辽代契丹族为便于携带水、奶等液体,多以皮革缝制皮囊,悬挂在马鞍上。鸡冠壶的造型便来源于这种游牧民族所使用的皮囊容器,最初称为“皮囊壶”。因早期鸡冠壶在壶的上部饰有鸡冠状孔鼻,故名“鸡冠壶”。

辽代中期鸡冠壶演变成双孔,形似马镫,因此又被称为“马镫壶”。根据鸡冠壶的基本类型,可以将其归纳为两大类:孔鼻式和提梁式。

辽 白釉鸡冠壶

辽 酱釉猴纽盖鸡冠壶

北京顺义辽墓出土

辽 白釉鸡冠壶

辽 绿釉鸡冠壶

辽 三彩釉鸡冠壶

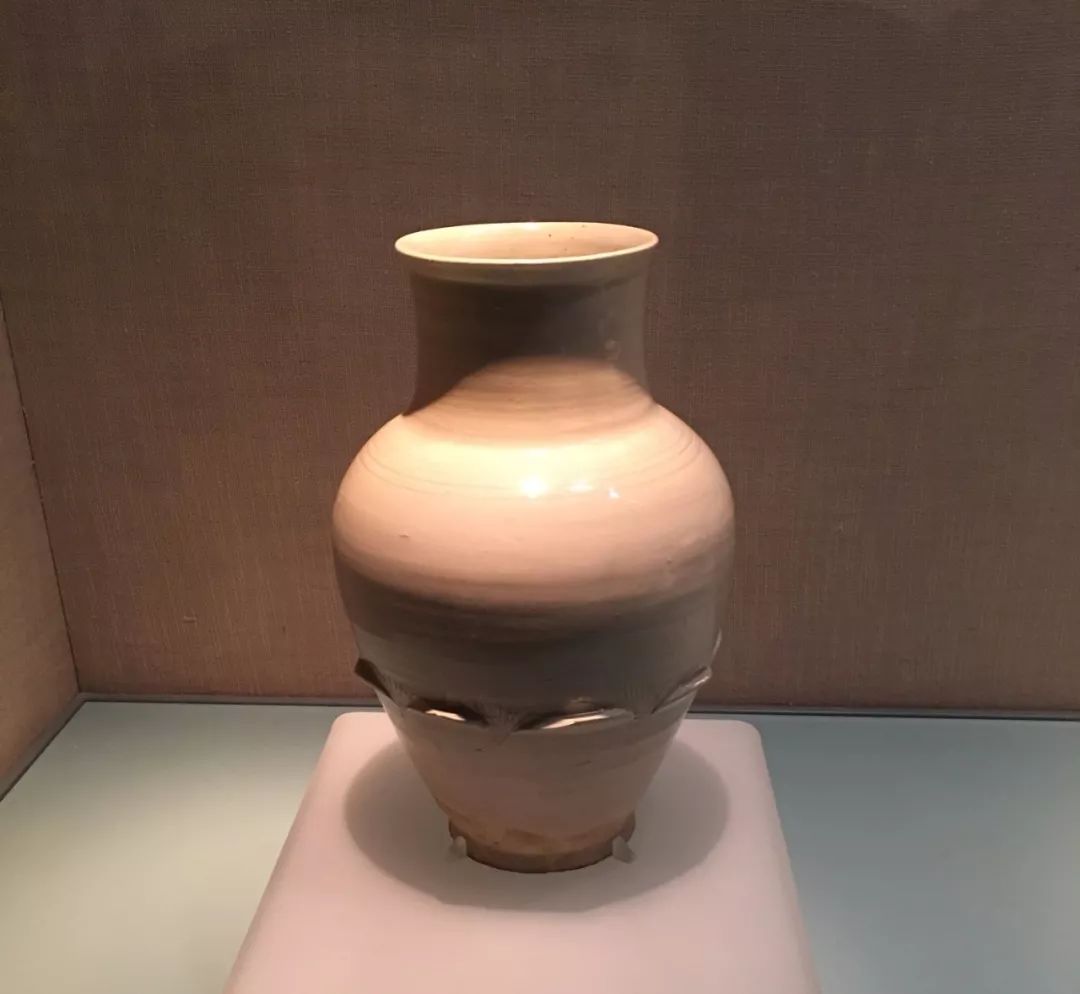

辽白瓷,与定窑白瓷非常像,不是专业人员,几乎不能区分。

辽白瓷的胎质亦分粗、细两种。粗者胎体较厚、胎质较粗、胎色较深,以灰白色和黄白色较为常见;细者胎体厚薄适中,胎质坚密细腻,釉质光洁莹润,釉色多白中闪青或白中闪黄,此类器物在窑址中极难见到。

辽 白釉刻双凤纹盒

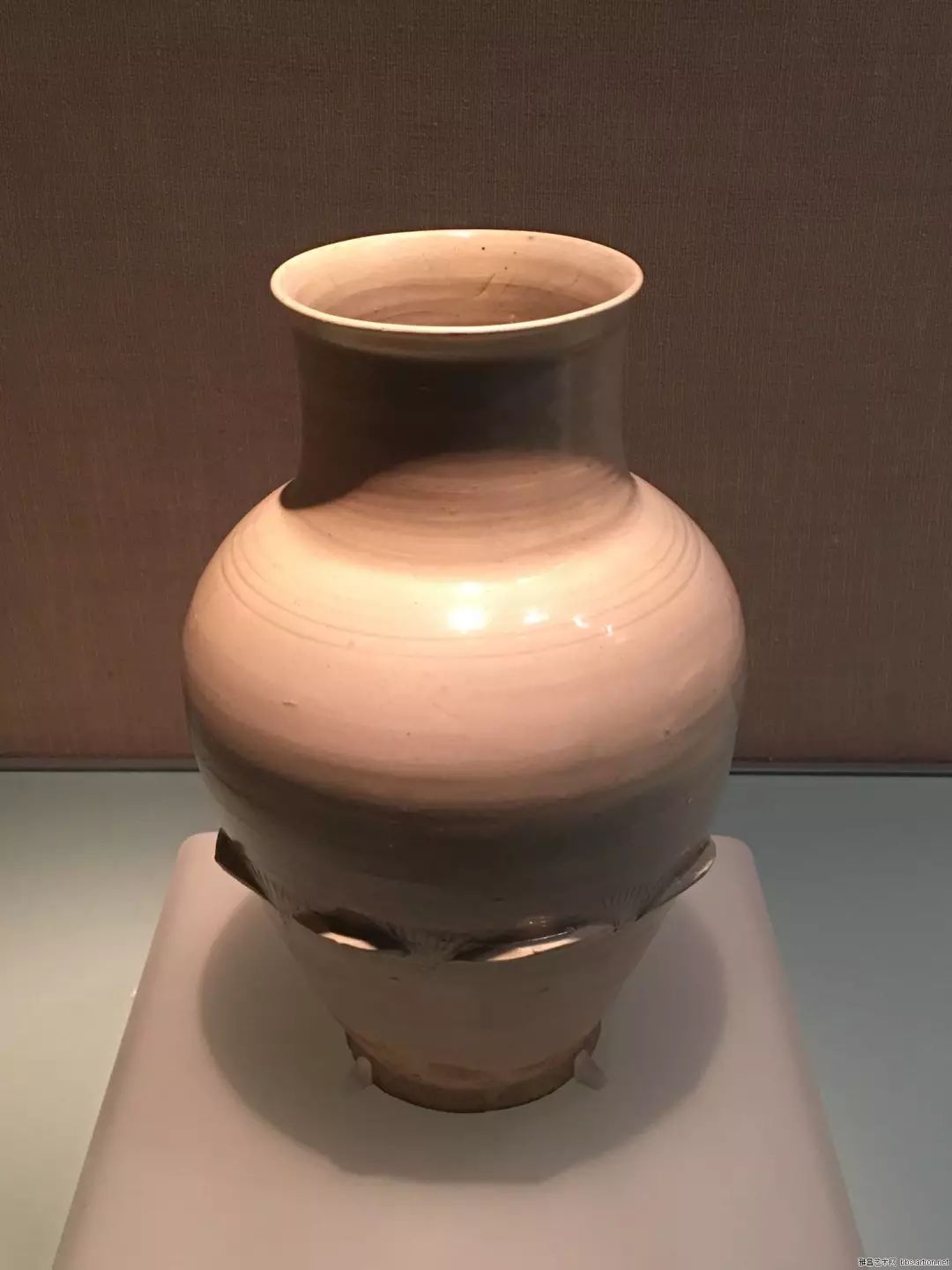

辽 缸瓦窑白釉刻莲瓣纹瓶

辽 白釉瓜棱罐

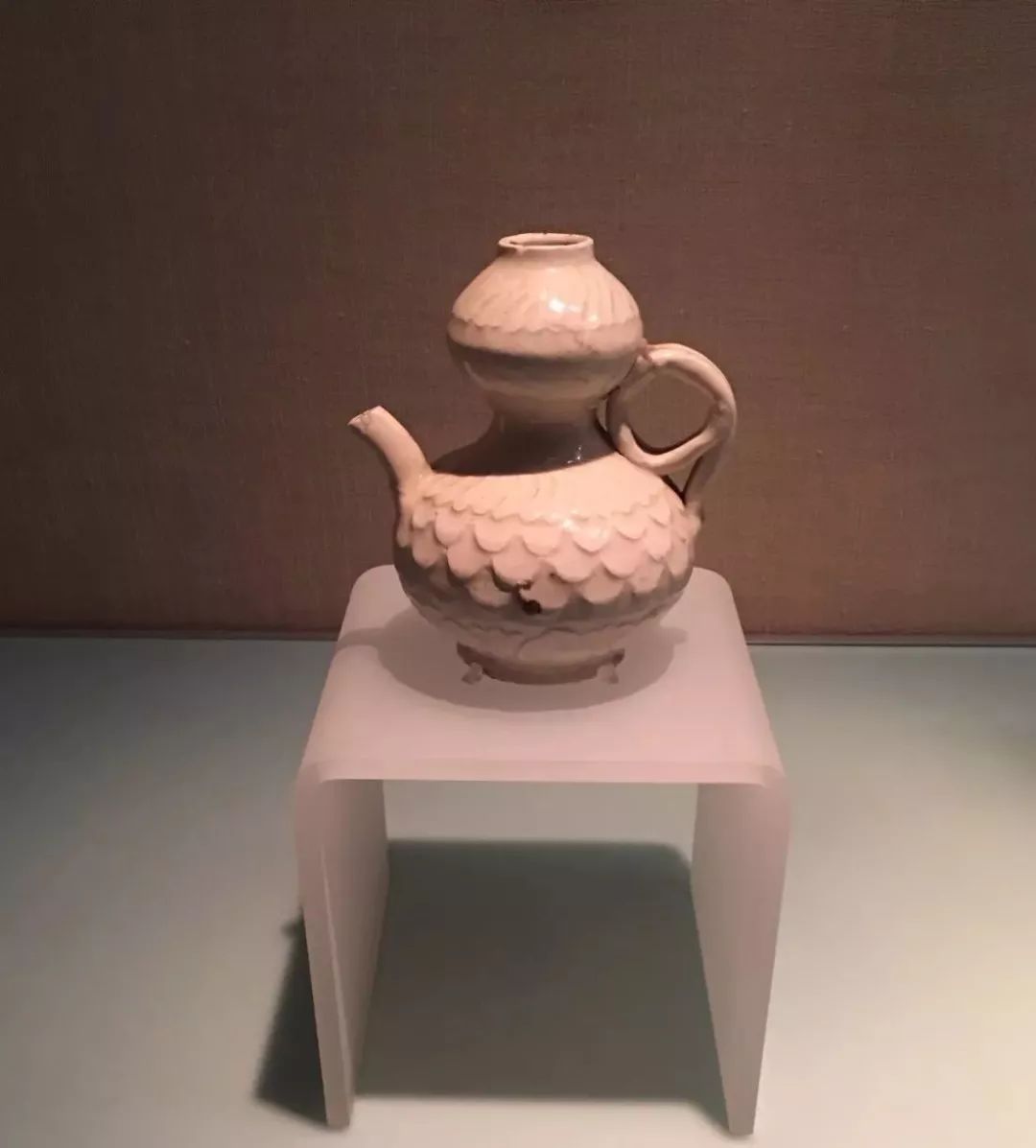

辽 龙泉务窑白釉刻菊莲纹葫芦式执壶

北京丰台辽墓出土

辽 缸瓦窑白釉剔花填黑梅瓶

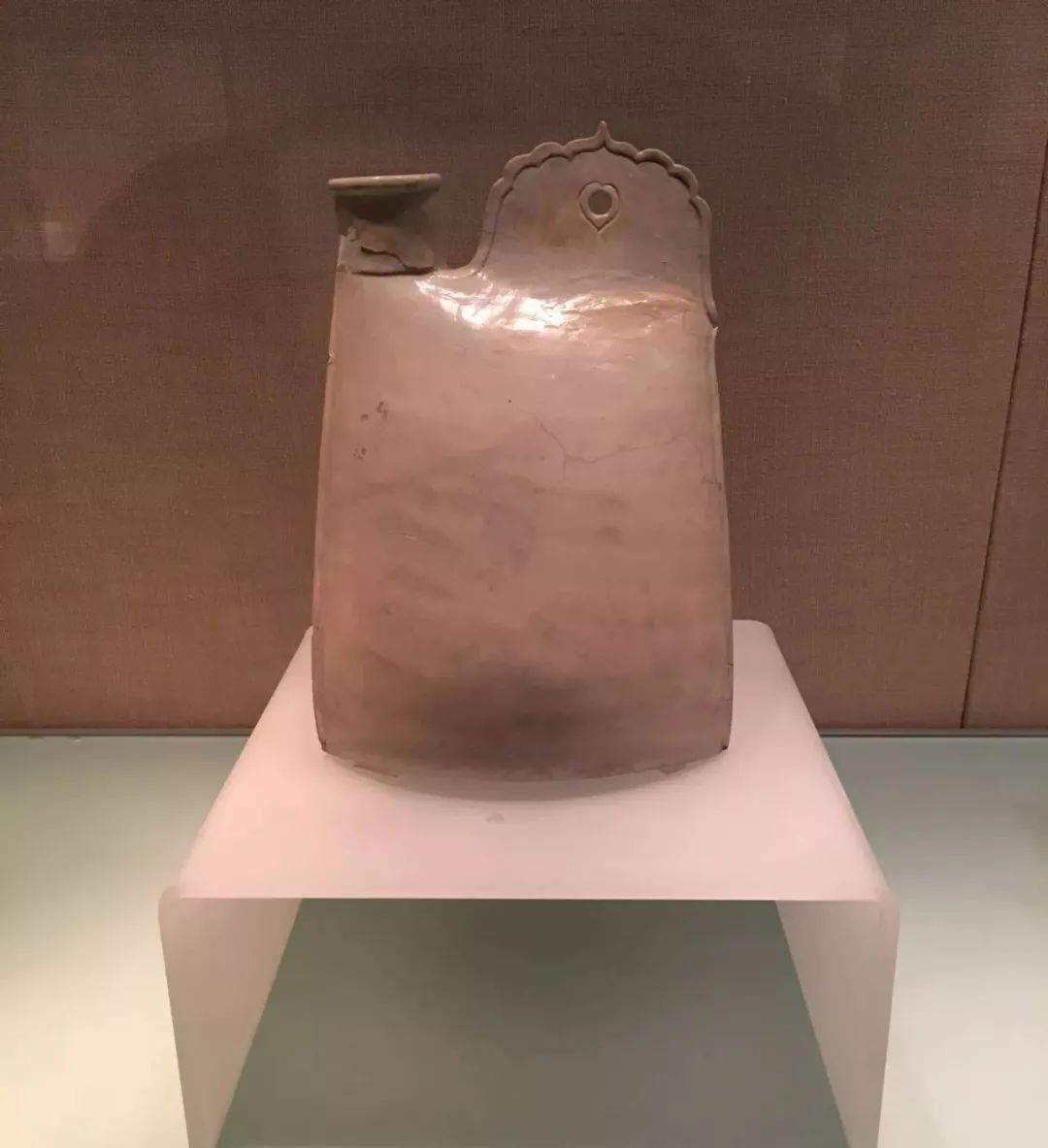

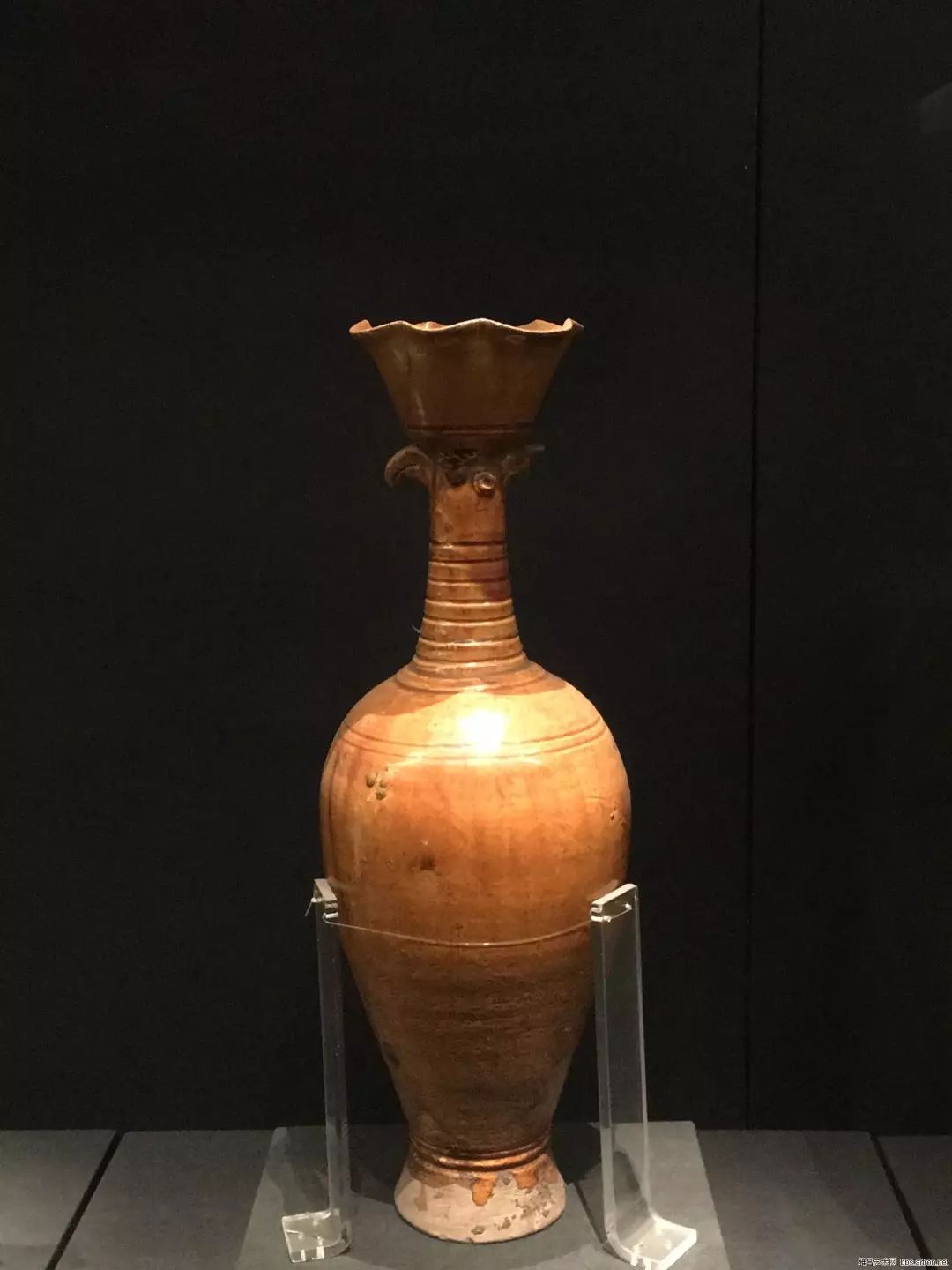

凤首瓶,辽代的一种瓷器。多作伸颈、敛翼、直立的凤形。花式杯口,凤首张目曲嘴,长颈、宽肩、底足外展。

有的花式杯口作凤冠形,有的长颈作竹节状,但也有饰弦纹两道的。凤首有的作曲嘴张口,有和作曲嘴衔珠。器多黄、绿釉,白釉则极少见。

辽 绿釉凤首壶

1950年辽宁义县清河门萧慎微祖墓群2号墓出土

辽 黄釉凤首瓶

辽 黄釉凤首壶

辽 黄釉长颈瓶

海棠长盘是辽代契丹族最典型的器物之一,因器型似海棠花,故名,盘面较为扁长,折沿,浅腹,平底,多以三彩印花为装饰,此种瓷制品造型源于木制餐具。

辽 三彩釉印花游鱼海棠式长盘

1959年内蒙古宁城辽墓出土

三彩器,亦称“辽三彩”。

辽代陶、瓷器制作基本承袭唐代陶瓷工艺,和北宋中原地区的陶瓷制作工艺属同一系统,低温釉陶以单色居多,此外有黑瓷及绿釉器等。

辽 三彩釉印牡丹纹盘

辽 绿釉“杜家”款璎珞纹净瓶

北京密云冶仙塔基出土

摄于故宫陶瓷馆、首都博物馆、国家博物馆。