心与迹的如出一辙

文/程小雨

有幸在景德镇认识远征兄,虽然目前为止仅有一面之缘,仅有短暂的一日交谈,但依然让我更愿意这样称呼他。也许是因为我作为一个常年身居景德镇的艺术写作者,使得我在面对一个在这里享受画瓷生活的艺术家时必然产生的好感。尤其,远征兄的这种“享受”并非仅仅限于创作过程本身,更在于,这似乎是一种独特的珍贵的旅途经验,是他从更广阔的日常中抽身来到此处而经历的另一种生活。远征兄将为自己的作品和画瓷的心路历程出一册画集,嘱我为文,我早先即已预感这篇文章将迥异于我以往的写作经验,在此我将偏离我以往显著的理性、过分的条分缕析式的逻辑,而更愿意像跟随着他在自己的这座城市稍作停顿,重新观看与感知一次,像一个全新的旅人。

远征兄已为这册画集取得一个妙名,《打酱油集》,虽然这看似附着了某种随性、诙谐的态度,但之于远征兄,并非如此,妙即妙在“打酱油”的童年经验思量起来给予我们当下另一种解读和想象。这种想象是在出发与目的地之间的路途出现了无数条分叉的迷人小径,之于远征,这既意味着在景德镇画瓷是一种多重生活的叠加和印证,这并不局限于作为一个创作者仅有的精神生活,而是与这座城市所构建的一种深层的但又像偶得的生活过程。而更具隐喻性的是,这段往返于他的日常生活与景德镇之间的旅途可以浓缩为对其艺术本身之于整个生命历程的某种观看。

在我看来,远征兄身上同时展现出某种清澈的通透感和对未知生活永远保持着一份期待的欣然向往,如果说艺术是一个艺术家的生命并不为过,而之于他,似乎,生命更有无数以待挖掘的可能性,更多与艺术并行的人生需要展开更纵深地“叙事”。形同在景德镇画瓷,似乎是另一条路径上的自我经营与回归,将这偶来之地视为生活的熟悉之乡,与此地的人与景、风俗与生活方式建立起充满细腻感知过程的关联性。远征的“打酱油”,不是为自己画瓷的随性挥毫寻找放下包袱的理由,而是一个充满生趣的人自然呈现的动人之处,是一如生活赐予我们的那种慷慨一般以同样的妙趣回应生活。

也许在一座城市久居意味着感官的关闭,对一切习以为常,而在远征兄的眼中似乎点滴是可值得品味的,充满记忆与情趣。画瓷之外,与友人的小聚,在这座城市像旅人般的穿梭,短暂地逗留,宛如生命的插曲,但依然是他自己可以牢牢把握、体验和温习的一切,是行将沉淀于生命广阔河谷的可贵经验。远征兄的“打酱油”在此别有深意,在他身上独有的学养、谦和、清朗与开阔气质之间,我总是感到有一条通往高贵的古意与当下世界勃发的多元生机所构建起来的桥梁,远征兄似乎同时行走在归乡与远游这两条路上。

他说,“艺术似乎不应该如我们看上去那样的活跃”,那么对于远征兄应该如何?也许艺术应该是如它本身的自足,自在甚至是暗含某种对我们自身的警醒。我无法深刻地触知艺术在远征的生命中究竟置于何种位置,但似乎永远是作为一条通往“知”的路径,对生命的可知的触及,对生命的越辩越明,对未知的而愈加探求。然而,这远不是唯一的栖居之所,他感到人生更丰富的维度在等待他解开进入的密码。

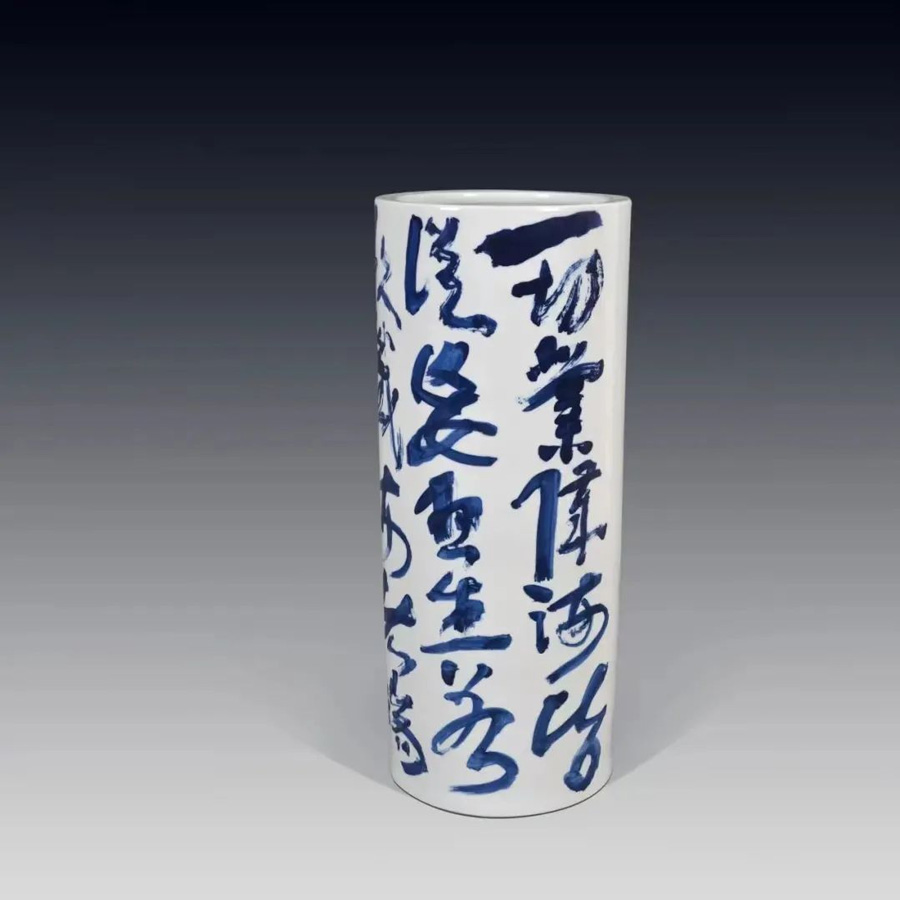

这么看来,远征兄在景德镇画瓷这件事也可视为在他生命的主线上出现的一条小径,曲径通幽,总有诸多微妙的存在,远征作为一个充满学养的书画家,个体与城市的人文点滴在此交相辉映,隐秘地对话。那么,可以想象,当他拿起料笔以青花料在瓷器素坯上自如地画画,这一过程似乎不是限于呈现具体之物,而更像关于生命的思潮正云涌而来,蕴藉于笔端的是承接先贤的文墨精神与幻化于“我”的自由之境。远征画瓷,远不仅仅是着眼于对瓷绘艺术本身的探求,这纵然重要,而更重要的是在广阔的一生中,如何触及其自身存在的可能边界,对于他,自由亦有边界。

当我问及艺术最好的状态应该如何?他说,“心与迹的如出一辙”,我想这不仅仅是学养、禀赋与艺术之间所呈现出的某种精准对应,更是一个人生命所沉淀的全部对心灵及高贵精神的塑造所带来的通透澄明,心与迹的如出一辙,宛如隐喻着人在大地中的行走所完成的对生命的终极描绘,对于远征而言,这种行走所面对的世界广袤无垠,必定以终其一生的可贵品质去探寻与发现。

文/刘远征

高铁的窗外,近处是翠绿的田地和树木,远处是浅淡青蓝的山,车掠过偶尔为点景而有的几汪池塘,几户小楼农舍亮得照眼…,池塘抄袭了天上的白云。过婺源了,就快到了,……这几年来画瓷,每年一两趟的这数次来回,我已经有些熟悉景德镇了,从前,只在书本上读她,觉得她神圣、很想往。今天,一想来这里过段时光,即会觉得开心放松,从容地来到她的怀抱。到了把行囊一放下,就开始呼朋引伴,叙旧聊天,要么就逛逛陶溪川和雕塑瓷厂,陶阳新村也是很好的去处。淘些小物件包好,回去捎给谁谁。

总去画瓷的陶川窑厂,离昌江不远,在珠山这片,这种给我们这些外来客人创造条件,可以创作瓷器、瓷画的作坊挺多的。诗人朗菲罗的描述“偶作飞鸟来此地,景德镇上望无余。俯看全境如焚火,三千炉灶一齐熏。”被今天的燃气窑厂取代了,"焚火"的景象已经没有那么显著。窑厂有现成的修好晾干的坯,我们外来的画家不管什么工艺上的讲究,尽情"挥洒才情",画瓷便是画画。偶有路过的当地画手或吹釉师傅,进来夸奖几句,那便更来了精神儿,"再搬个三百件的来,这器形小,我还没有放开。"哈哈。太阳一落,就三五成群地找个江西特色小馆,喝小酒吹牛皮。

还得叮嘱老板“可不要太辣啊”。除了江南风物和琳琅满目的瓷,在景德镇,还有游历的新鲜,有创作的激情,有人与人的交流而引发的思悟。景漂们爱这里,留在这里。我也爱在这里度过的托盘旋转里的倘佯时光。这里的时光:是被磨底砂轮吵醒后,急匆匆洗漱下楼,去看刚出窑的瓶子;是坐在彭老师太阳伞下看到的几个儿童手持电光玩具宝剑的追闹:是骑着小范的电动车在昌江桥上瞥见的如霁红凄艳的一抹斜阳之晖。

我常站在阳台上,静看602所后面的那排山,云雾缭绕变幻,也细听过方家山的夜雨,落在瓦上的声音。这一切,便是我对景德镇的“日久生情”,开始不自觉地感怀这里对我的好,收获的艺术上的新认知,收获的和这里人的友情,收获的我想要的“身之盘桓,目所绸缪"。

至于,我画的这些青花瓷,它们只是记录以上这些日子与心情的件件物证。对陶瓷文化和工艺美术深邃理法的认识浅显,让我只好信马由缰地画和体验。并没有真正触碰到"陶瓷艺术"的边沿。有一天,一个造诣很好的老师画瓷时被别人赞美,他自谦地说:我只是个一打酱油的。我听时不解其中意思。就专门查了这个近年流行起来的网络用语,发现这词蛮好,是的,我只是个路过的,看热闹还不过瘾又拿起料笔凑热闹的,对陶瓷艺术没有担当也没有理想,一个不负责任的看客和过客。

走,去景德镇,“打酱油”。

刘远征,别署漾斋,中国艺术研究院艺术硕士,师从汤立先生。曾辗转求学于天津美术学院、北京画院石齐工作室、中国国家画院胡抗美曾翔工作室;2019年度国家画院卢禹舜工作室访问学者。菲律宾凯迪雷拉大学教育哲学博士在读。现为河北省书画院特聘书画家;以写意人物见长,曾先后在河北石家庄、山东德州、安徽合肥、福建泉州等地举办个展;出版有《漾斋墨痕》、《刘远征中国画》、《中国私家藏画全书刘远征卷》等。