徐识媛

2016 硕士, 美国亚利桑那州立大学,陶瓷艺术专业

2012 学士, 中国美术学院,陶瓷艺术专业

2018至今Lillstreet Art Center, Chicago, IL.

2017-2018Lawrence Arts Center, Lawrence, KS.

2016-2017Houston Center for Contemporary Craft, Houston, TX.

2016Archie Bray Foundation, Summer Resident, Helena, MT.

2021

Nature Finds A Way, 纽约市雕塑中心, 美国纽约

西岸艺博会, Ting-Ying Gallery, 中国上海

Collect 2021, Ting-Ying Gallery, 英国伦敦

美国陶瓷教育年会NCECA --新锐艺术家展, Eutectic Gallery, 美国波特兰

2020

Slowed Growth(个展), Sherry Leedy Contemporary, 美国堪萨斯城

Undergrowth (双人展), Lillstreet Art Center, 美国芝加哥

Collect 2020, Ting-Ying Gallery, 英国伦敦

连结—国际陶瓷交流展,香港文化中心,中国香港

2019

Slow Growth(个展), Lillstreet Art Center, 美国芝加哥

韩国国际陶瓷双年展线上展览(KICB), Korean Ceramic Foundation, 韩国

三重阶,中国当代手工艺学术提名展,中国美术学院民艺美术馆,中国杭州

Particle & Wave- Paperclay Illuminated(巡回展), 亚利桑那州立大学陶艺研究中心;密苏里州多姆当代美术馆;犹他州Nora Eccles Harrison 美术馆; 麻省富勒手工艺美术馆

2018

Envisioning Invisibility(个展), Lawrence Arts Center, 美国劳伦斯

第11届中国当代青年陶艺双年展,中国美术学院美术馆,中国杭州

UNCIM第四届国际陶瓷三年展,斯洛文尼亚国家美术馆,斯洛文尼亚

第22届圣安吉洛全美陶艺竞赛展,圣安吉洛美术馆,美国圣安吉洛

2017

Obscure Traces(个展), Mary Matteson-Parrish Art Gallery, 美国康罗

韩国国际陶瓷双年展(KICB), Korean Ceramic Foundation, 韩国

The Zanesville Prize for Contemporary Ceramics, 美国Zanesville

2016

美国陶瓷艺术美术馆年度展-仿生,美国陶瓷艺术美术馆,美国波莫纳

Revealing Obscurity (研究生毕业个展), Harry Wood Gallery, 美国坦佩

对话旅美陶艺家徐识媛

-

在各种失败的尝试下

▼

Q:识媛姐好,在做你的访谈之前,我是第一次接触你的作品,这让我突然想到一句话,大意是——人每时每刻的行为,包括阅读、思考、观看等等都在对你进行某种程度上的“塑形”,相比较来说,艺术品对于一个人的塑造、改观,是否会更加明显?A:我觉得作品不论是书籍、音乐、电影还是绘画、雕塑这些纯艺术,被创造出来都是希望能和观者在某种程度上产生互动的。艺术品是一个让人思考的引子,开启人们对某一个主题、事物的探讨,让你可以拥有更多元和包容的眼光来看待事物。

Q:藉由上一个提问,又让我不禁想到当下的景德镇,各种展览似乎都在日益增多,当一个观众走入这其中的一间展馆,作为一件艺术品,它应该传递什么?或者说,一件艺术品,因何而成立?

A:一件作品它可以表现非常严肃、深刻的社会问题,也可以表达非常私人的某种情感,还可以是很轻松愉悦,是无意识、即时性的、好玩的尝试。我觉得不论是哪种都该有创作者真情实感的表达,它是对一种观点和媒介的探索。

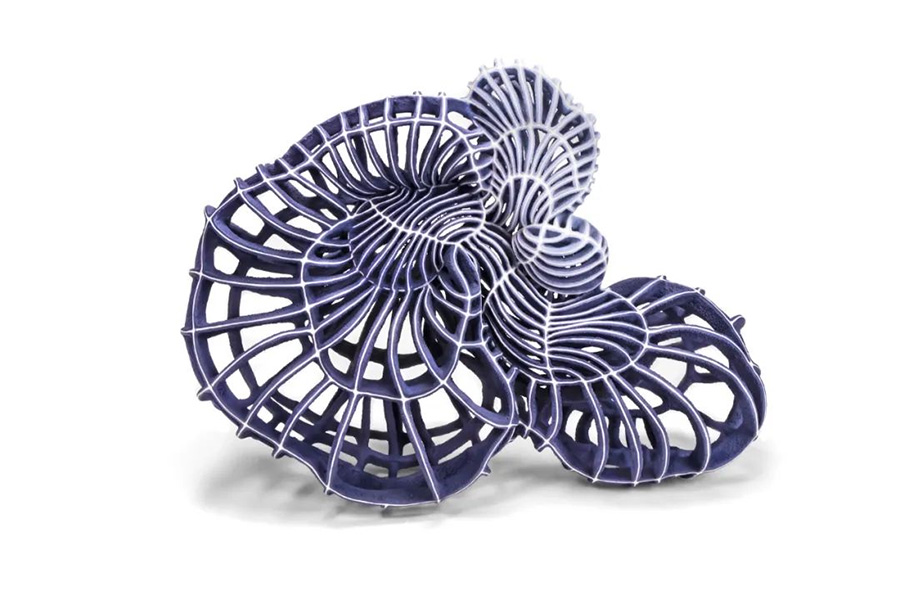

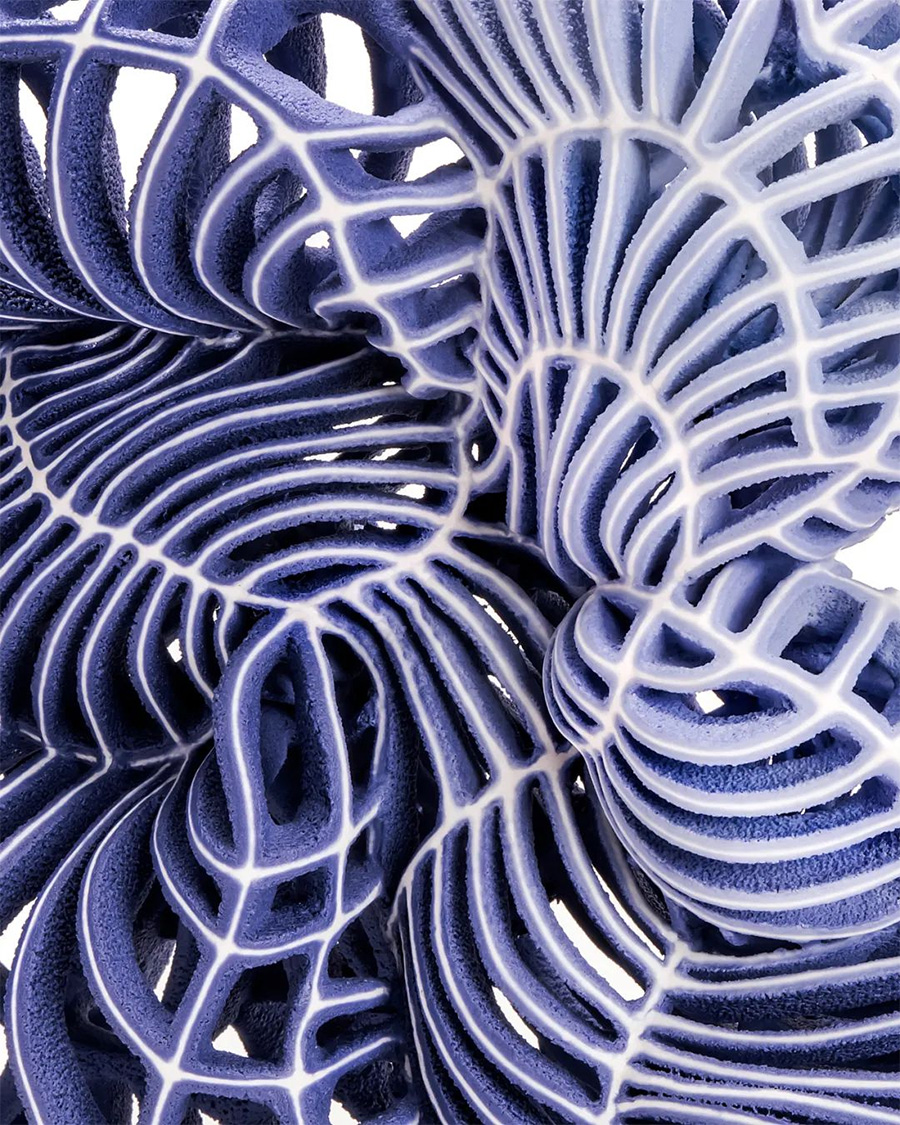

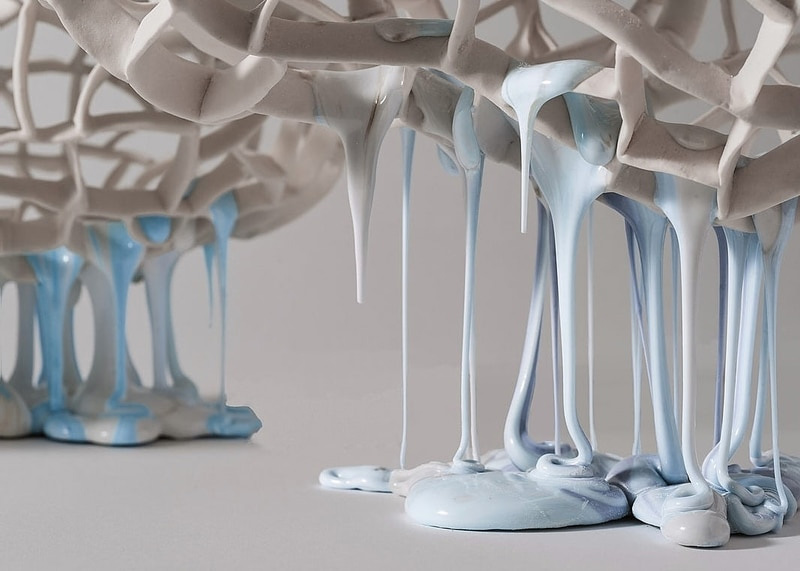

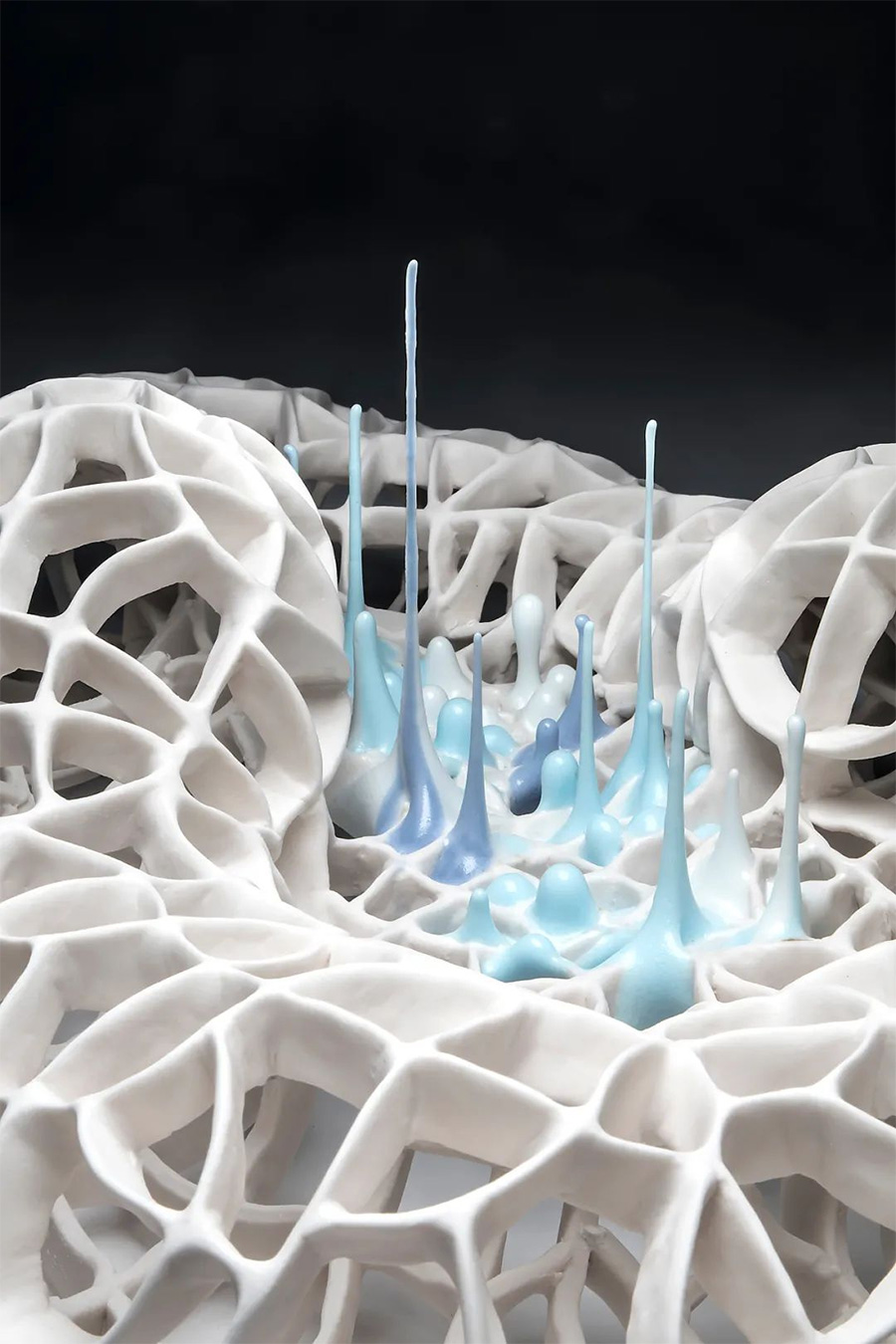

▲徐识媛·微观视角切入的作品

Q:回到你的作品——“将微观生物转化为雕塑形式”是你创作的主要灵感来源,选择这样一种视角为切入点的最初原因(动机)是什么?在这之前,你又做过什么样的尝试?

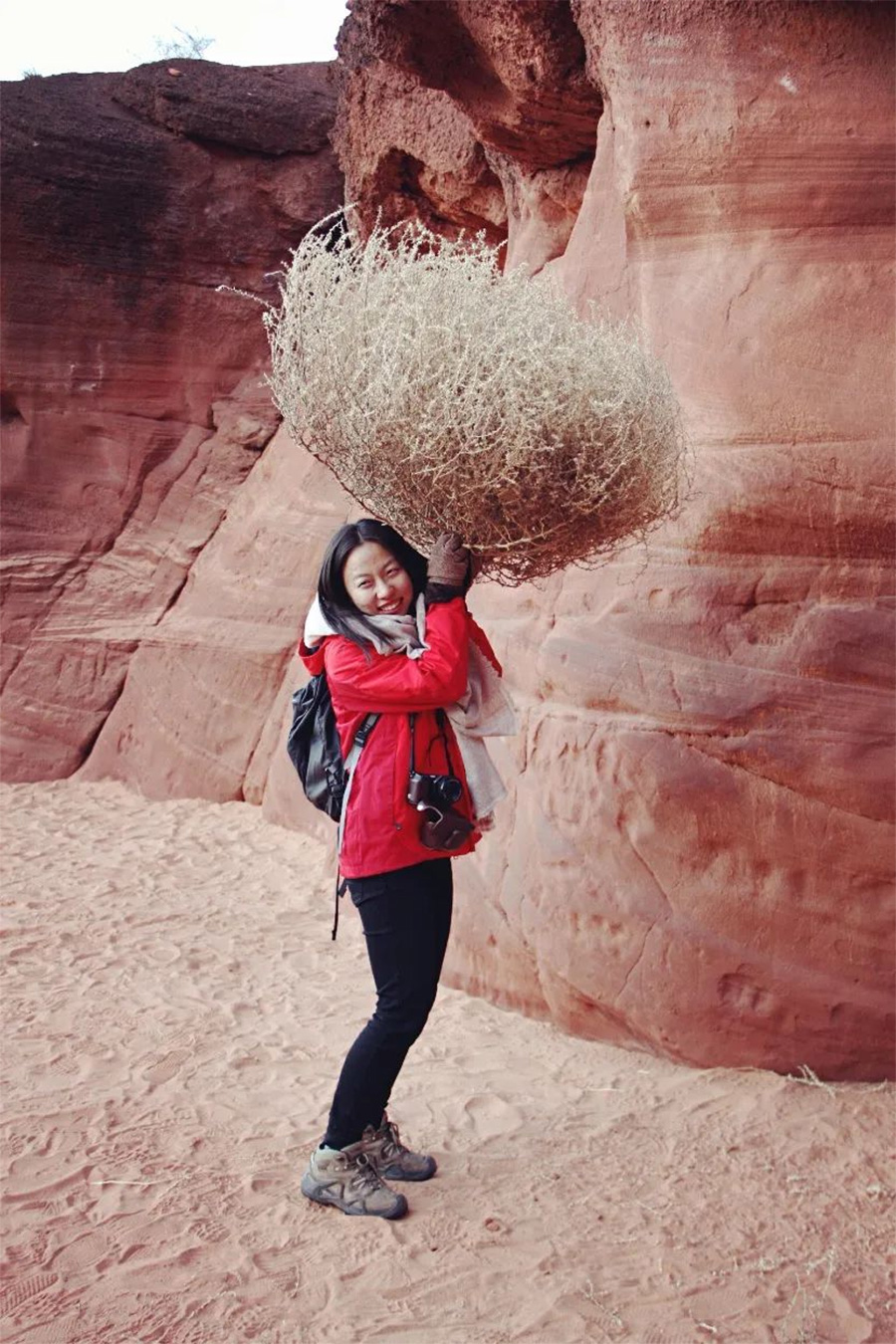

A:作为一个杭州人,能在秀美的江南长大是件幸福的事。还记得小时候每个寒暑假会在杭州郊区梅家坞的舅舅、阿姨家小住几天。我会去茶园里看枝叶发芽,在云栖竹林中听莎莎莎的风和竹叶的细语声,在小溪小池塘边观察小蝌蚪和不知道名字的小鱼游呀游。自然万物对于我是非常亲近、可爱的存在,始终充满着很多好奇。在美院的陶艺专业学习中,开始的课程更多的是注重技法上的学习,例如盘泥条、拍泥片、拉坯、彩绘装饰等基本技法,熟悉泥性,没有太多需要自我表达的创造。陶塑课的练习相对灵活一些,即使有大的主题,我们也可以选择自己想表达的内容创作。我会选择一些自然元素,比如水滴、落叶、动物,用抽象的手法来表现这些形象。

在四年级为毕业创作寻找灵感的时候,我在学校美术馆翻看找资料,无意间看到了一本名为《Seeds: Time Capsules of Life》的书。这本书是英国艺术家Rob Kessler和在英国皇家植物园种子银行工作的科学家Wolfgang Stuppy一个合作项目的出版物,书里有显微镜下放大了的不同种子的图片和简介说明。翻阅这本书的时候,我特别惊叹于在体积如此之小的生物体中也拥有这样精妙和错综繁杂的组织结构。特别是在超高倍显微镜的放大下,这些不起眼的细小生物绽放出的无限美感。正是因为偶遇了这本书,让我对微观世界充满了好奇,就像是宏观宇宙的一个缩影,一个观看角度的改变,就像打开了一扇新世界的大门。之后自己搜集更多的书籍、图像、影片资料,例如英国艺术家Rob Kessler与其它科研机构合作的关于显微镜下微生物的一系列出版物;德国生物学家、哲学家Ernst Haeckel记录绘制他的海洋微生物的研究发现以及其它自然生物的图谱;法国纪录片导演雅克·贝汉的天地人三部曲纪录片,尤其是其《微观世界》。这些都让我有一种强烈的想要将它们转化成自己的语言来表达出来的情感。

Q:请聊聊你作品的材料构成、具体的创作过程以及想要表达的内容。

A:我会画一些草图,一些模糊的形状,或者是简单的线条结构。制作的过程主要用泥片手工成型,将一个一个小泥片粘连起来,逐渐形成完整的三维形态,有点儿像在搭一个三维积木。具体的线条结构,空间疏密关系有比较大的随意性,通常会根据视觉效果来调整。

我最开始是用瓷泥来制作作品的,因为我觉得这些微生物的结构跟骨骼的质感相似,和瓷泥脆弱又坚硬、洁白细腻的质感很相配。但是只要是接触过瓷泥的人都知道,瓷泥是最具挑战性的材料之一。泥巴很软,可塑性比较差,它就像一块软芝士或者豆腐,很难掌控,收缩性也特别大,非常容易开裂、变形,所以作品经常会有各种问题。而当我到了美国尝试了这里的瓷泥,发现全世界的瓷泥都有一个共性——难用。我研究生时期的工作室有一个户外的大院子,我会把失败的作品“尸体”埋在院子里,伤亡惨重。

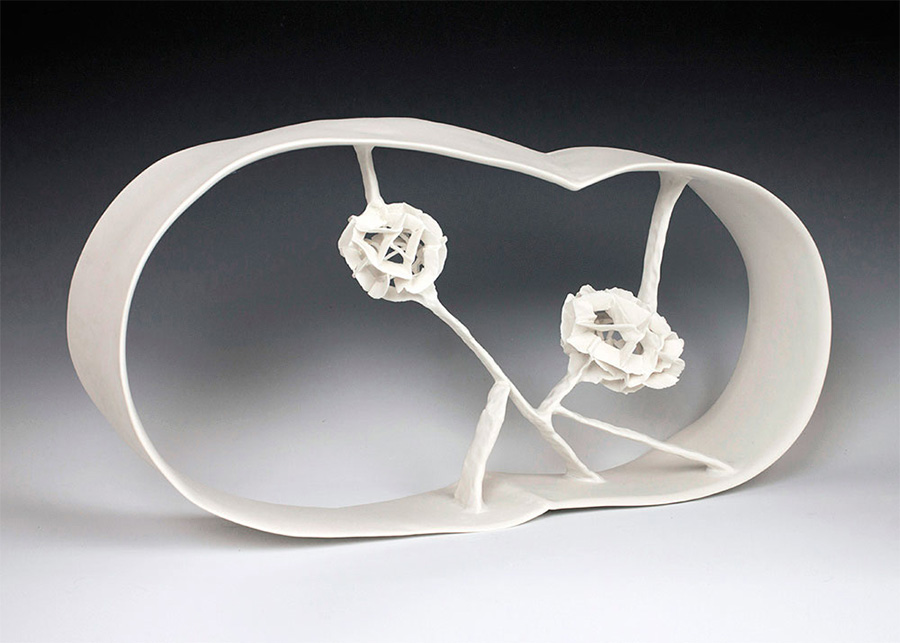

▲徐识媛作品

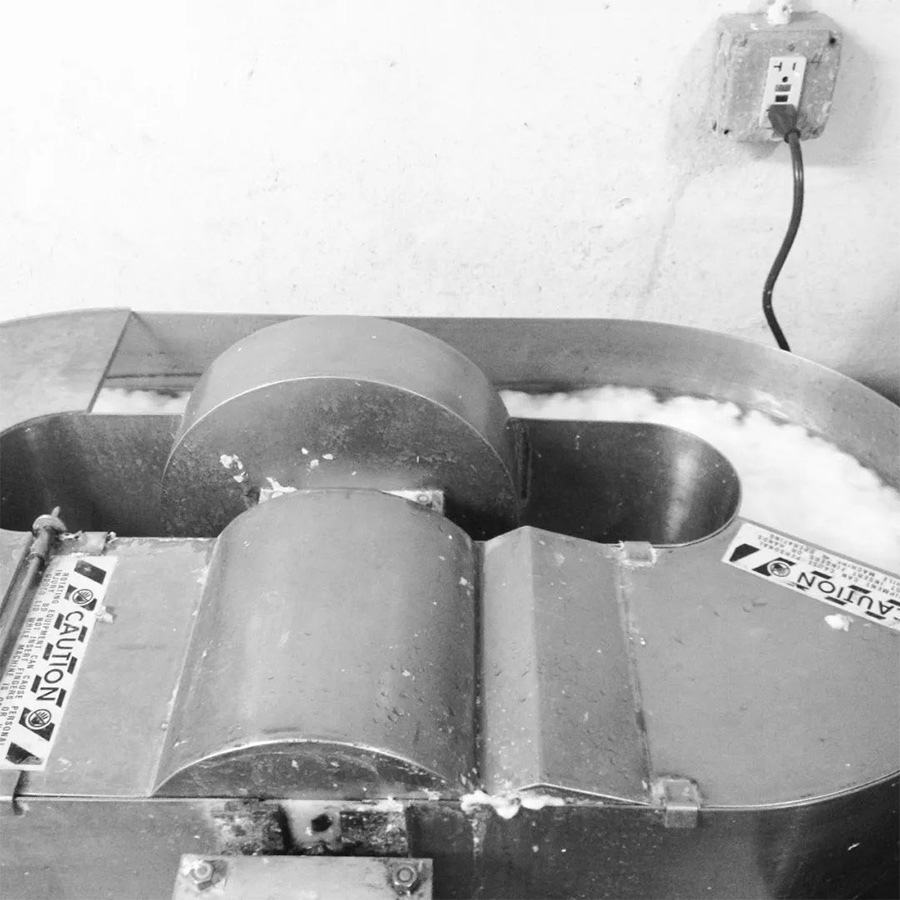

因为美国的材料对我来说是全新的,所以在研究生阶段对材料的尝试和探索反而比较开放,而且不仅局限于陶艺的材料。在泥料和釉料的课程里研究泥巴的配方、添加物、釉料的配方,做各种实验。我还选修了一门西方造纸的课程,学习不同的植物纤维,打纸浆,制作手工纸。通过研二暑假一次工作坊的学习机会,比较系统地接触到了将纤维添加到泥巴里的过程。在一段时间的尝试之后,作品主要用纤维瓷来制作了。稍微介绍一下纤维瓷,就是在瓷泥里混合一定比例的纤维(我主要添加植物纤维),可以增强瓷泥在成型过程中的强度,减少开裂、变形的问题。正因为纤维紧密相连的结构使我在使用纤维瓷的过程中几乎可以“为所欲为”,不太需要考虑传统意义上成型的禁忌,非常适合我这种很复杂的作品,还特别适合用来修补,非常神奇。

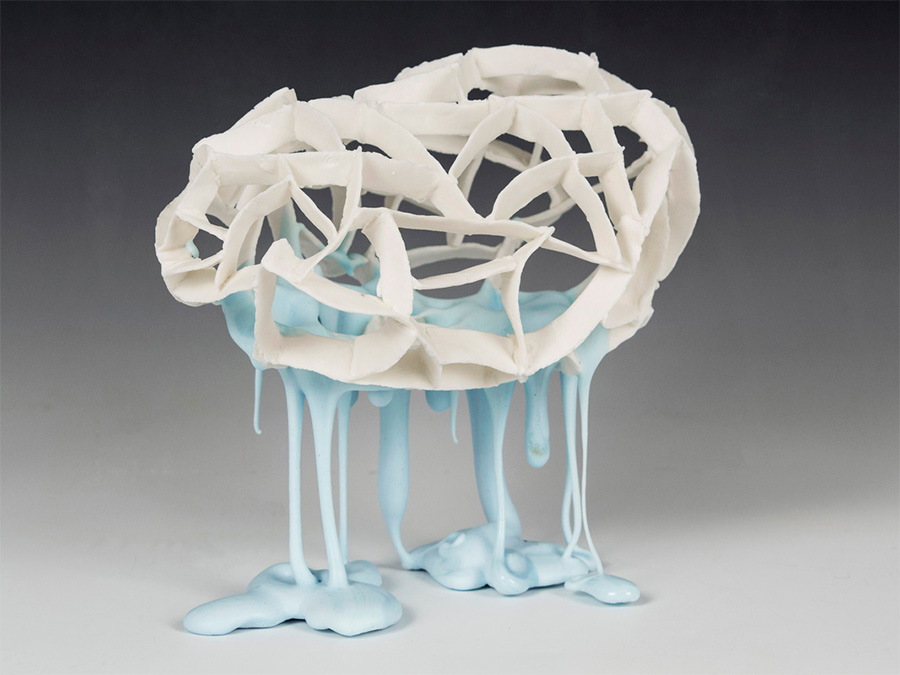

当作品成型后,便是上釉烧制的过程。传统意义上的釉料是附着在泥巴表面的一层用来装饰的材料,烧成之后光滑细腻。在意外的尝试探索之后,我能让流动的釉“站”起来。对我来说,半流动半凝固状态的釉,很和谐的成为了作品结构的一部分,支撑着瓷泥的部分,增加了作品的动感。近期的作品,主要运用了有粗糙质感的釉,反复烧制,让作品表面形成很有机、鲜明的肌理。

我的雕塑会展现出脆弱/坚硬,简单/复杂,秩序/乱序,规则/不规则,坚硬/柔软这些对立的特质,想要表现微观世界这些生命体简洁多变的形态以及它们精巧的结构美感,让观众能感受到那个隐藏着的另一个世界。《生长和形态》一书中,“物体的形态像图表一样展示了相互作用的各种力”。我感兴趣的这些生物结构,记录了它们在生长、扩张、消亡过程中受到自身的生长力,同时和外界空间、环境和时间所形成的外力的相互影响。一直适应、改变、进化出无限的新形态。微生物作为最基本的生命体也是高级生物的缩影。通过创作我思考生命的生长状态,微观和宏观世界,思考自己的经历,将自己日常的观察和感受,加上一部分的想象,编织到作品抽象的线条当中。在美国待的时间越长,越会慢慢明白自己拥有的中国文化背景的可贵和独特。在作品里添加一些元素,比如用中国陶艺传统的色调,例如青花的蓝和白,青釉的绿,展现对自己的身份认同。

▲釉成为作品结构的一部分

Q:观看你的作品,可以发现已经形成了一种明显的风格,而风格一方面可以说是你对自我的确立,但也有一部分人,他们认为“风格成熟意味着死亡”,对于这一点,你怎么看?

A:我相信作品风格是慢慢形成的,而你的创作都是你当下的感悟。风格的形成是一个反复试错、推敲和完善的过程,也是非常个体化看待事物的一种方式。我觉得每个人有不同的创作思路,一个人可以对同一事物保有长时间的热情,也有人总是对新鲜事物感到好奇,加以创作。不断做新的尝试会让作品持续保持活力,有时候可以是主题选择的大变动,有时候也可以是视觉语言上的小改变。然而这个尝试改变的过程会有长有短,无论如何,通过创作真挚表达你的想法就行了。

Q:最近我的脑海里频繁冒出“成为”这个词,比如成为一个作家、成为一个画家、成为一个艺术家,在这些简单的短语中,“成为”一词看似波澜不惊,但又似乎蕴藏了一份决心,一种对命运的抉择。对你而言,“成为一名陶艺家”意味着什么?

A:这个“成为”就是选择了一种生活状态吧。对于职业艺术家而言,除非不需要有经济上的担忧,无论在哪里都是辛苦的职业。在美国作为一名艺术家能够相对更多的得到来自政府、基金会、社会、藏家的支持,这可能也使大家能在这条道路上坚持地更久一些吧。说实话,刚毕业的时候我也没有想到我可以成为一名陶艺家,在他国作为一个外国人,作为少数族裔者,一路走来有太多的挑战。“成为一名陶艺家”对我就是当下有了一个目标,有一件想做的事情,慢慢去实现的过程,并没有那么严肃悲壮,遇到了困难就努力寻找解决方案而已。现实中我也是一名教育者,同时希望能帮助推广中美陶艺文化的交流,“陶艺家”只是这些身份标签中的其中一个。

▲图一到四作品的制作、烧制

图五窑炉倒塌

Q:在你的一些简历和访谈中,经常看到“驻场艺术家”这个身份,你是否参加过很多驻场项目?具体工作是什么?

A:我了解到美国有非常成熟的驻场项目,在空间、设备、职业发展和资金上帮助年轻艺术家做一个职业的过渡,我希望能在研究生毕业之后继续集中创作,深化发展作品,因此决定申请驻场项目。从2016年暑假到现在,我有幸参与了美国的4个驻场项目,它们分别在蒙大拿州海伦那的Archie Bray Foundation, 德州休斯顿的Houston Center for Contemporary Craft,堪萨斯州劳伦斯的Lawrence Art Center, 和目前所在的伊利诺伊州芝加哥的Lillstreet Art Center。我在这些艺术机构驻场的时间分别有长有短,具体根据项目而定。因为驻场项目分散在美国各个角落,所以这几年也经常搬家。驻场艺术家工作的日常由每个艺术机构而定,感觉可以开一个专题来介绍不同的项目。简而言之,我主要的工作是专心于自己的创作,做展览,跟行业保持联结。因为这些都是给资金补贴的项目,所以相应的我也会被要求做一些工作,而每一个艺术机构会有不同的要求。例如现在的艺术中心,我需要做的工作很大部分是为了当地社区服务,协助公共工作室空间运行的管理,烧窑,教课,跟大众做免费的包括创作技法上的、个人经历方面的分享。工作比较灵活,除此之外在签证允许的情况下,还可以在当地寻找其它的工作资源,比如在当地大学兼职讲课,来积累经验和增加收入。

Q:多年的国外求学、生活经历,想请你聊一聊关于国内外的陶艺创作、环境等有何不同?

A:这是很大的一个话题,粗浅的分享一些我的感受。我在国内的陶艺学习经历比较简单,只有在中国美院陶艺系本科学习的三年。我个人的感受是,本科的陶艺学习对于技法上的东西比较重视,学习如何正确地用手跟泥巴进行对话。这些基础对于从零开始学习的人非常有用,因为它能让你少走很多弯路,快速地做出你想要呈现的东西。但是在某种程度上来说,输入式的学习让你对材料本身,或者在成型过程少了很多提问,限制了想象力。

▲驻场项目

▲与自然同在的生活

陶艺在国内是一个非常小众的存在,虽然进入美院我的同学们都有很好的美术基础,但是当时我们真正在入系之前接触过泥巴的人很少。相比之下,陶艺在美国是一个认知度很高的材料或者说是艺术形式。从小学到大学,陶艺是艺术课程中很普通的一个部分,很多初中高中有专门的陶艺教室,更不用说大学的陶艺工作室了,因此大众有非常多的跟陶艺接触的机会。这两年有越来越多的普通人对陶瓷材料感兴趣,学习、收藏。我都很难相信我现在的艺术中心,一个学期(大约10周)来参加的陶艺课程学习的人数能有近千人。也正因为有这样的大众性,以及很多专业的课程,在大环境上机会能多一些,机构做事都很专业,可以看到创作者的创作非常活跃,而作为创作者本身在展览作品的时候跟观众的交流也可以更加流畅。

Q:最近的创作和生活怎么样?

A:去年下半年终于有机会回了一趟国,给自己放了一个久违的假期,花时间和亲朋好友相聚,跟画廊在上海参加了西岸艺博会,还参观了一直想考察的福建德化,年初又从杭州回到芝加哥。芝加哥的冬天非常冷,今年也下了很多雪,所以现在基本就是在家和在工作室做事以及艺术中心教课。有在慢慢调整状态,为今年之后的一些展览开始新的创作,也在准备受邀的几个线上线下的工作坊教课事宜。在家的时候,看看剧,照料自己的小植物们,尝试一些新的菜式和甜点,希望春天快点来就能出门多溜达了。

▲作品在西岸艺博会上

Q:最后,分享一两件你这些年陶艺生涯中想要分享的事情吧。

A:跟泥巴接触的这十年学会了与错误和失败相处。我研究生的导师之一Kurt Weiser曾经笑称,“你如果想要体验失败,那就来做陶吧”。每一个制作陶艺的步骤都有各种出状况的可能性,即使你已经有很多年经验了,泥巴也始终能让你感到意外。当我在研二暑假准备毕业个展还没有明确思路的时候,Kurt说那就先花点时间尝试失败(explore failures)。正是在各种失败的尝试下,我找到了合适的瓷泥配方,发现了如何让釉凝固。探索用非常反传统的方式制作成型,我可以在作品部分半干或者全干的状态继续捏制。流釉以前会被看做是一种上釉的瑕疵,我让它变成了作品的一部分结构。一般情况下,陶艺作品烧成一次到两次就是完成了,为了效果我可以反复烧制一件作品多达10次以上。将错误和失败看成是一个启发点,说不定能打开思路让你有意想不到的新发现。

▲徐识媛和自己的作品