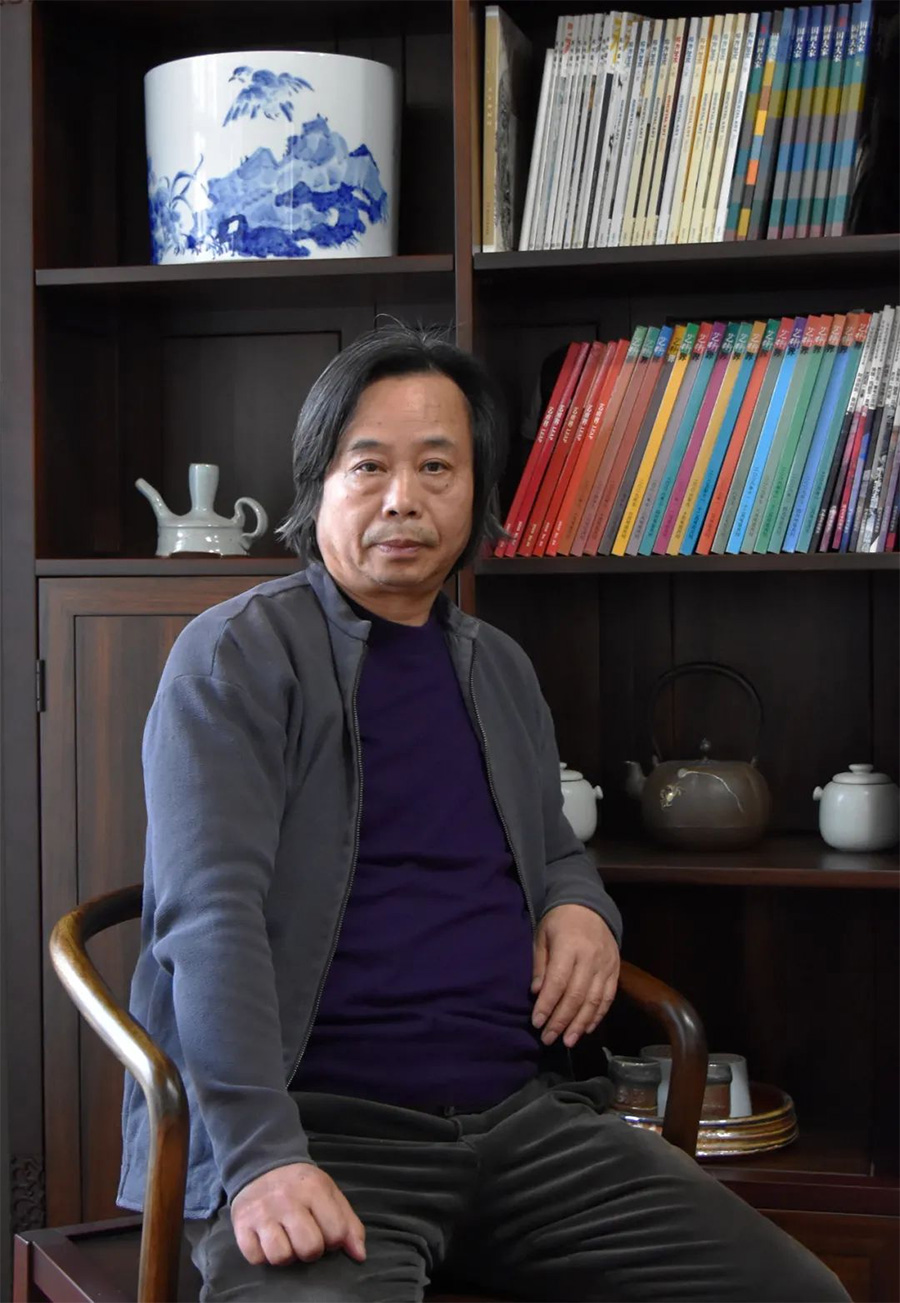

个人简历

黄焕义,1985年毕业于景德镇陶瓷学院获学士学位。现为景德镇陶瓷大学陶瓷美术学院陶艺系教授、博士生导师,景德镇陶瓷大学现代陶艺研究所所长,中国美术家协会会员,作品被中国文化部、中国工艺美术馆、中国艺术研究院、景德镇博物馆和国外机构及私人收藏。个人到访美国、加拿大、欧洲、日本、韩国、中国台湾并作学术交流。

展览:

1.1992年,作品《渴》入选“日本美浓第三届国际陶艺展”;

2.1999年,作品《三个可乐瓶》入选“荷兰阿姆斯特丹世界陶艺大会展”;

3.2004年,作品《萌》入选“第十届全国美术作品展”;

4.2005年,作品《山水情》入选“法国当代陶艺双年展”;

5.2012年,作品《瓷画新语》入选英国剑桥大学菲茨威廉博物馆“景德镇陶瓷艺术展”;

6.2013年,作品《立着的瓶》入选联合国科教文组织总部“中国陶瓷艺术精品展”;

7.2014年,作品《躺着的梅瓶之二》入选希腊亚洲博物馆展;

8.2015年,作品《土说系列》入选挪威卑尔根国家美术馆展;

9.2016年,作品《瓷片故事》入选河南博物院“首届中原国际陶艺双年展” ;

10.2018年,作品《共生》《都市景观》入选清华大学艺术博物馆“大道成器国际当代陶艺作品展”;

11.2018年,作品《瓷片故事6》入选中国美术学院美术馆“第十一届中国当代青年陶艺家作品双年展”;

12.2019年,陶艺《瓷片故事》《网1,2》《土说》《躺着的瓶》入选景德镇陶溪川美术馆“‘迁徙泥性’中国当代陶艺学术邀请展”

前言

韩祥翠 景德镇陶瓷大学设计学博士生

熟悉黄老师的人都知道,从2019年的《网》开始,其陶艺创作出现转型。相对早期《躺着的梅瓶》《桌子》《扭动的形》等以后现代思维关照传统文脉构建陶艺当代性,其近来的作品似乎跳出了陶瓷文化传统的规训,更倾向于以实验的方式彰显对陶瓷媒介本身的探索。

1物性之思:现代陶艺创作的新媒介

物性是西方现代主义理论中的关键词。海德格尔在《艺术的本源》中首先提出了“物之为物”的概念。在一定程度上,对物性的不同态度也成为传统艺术与现代艺术的区分。传统陶瓷对实用功能和完美形式的关照在很大程度上遮蔽了物性,而现代主义主张艺术回到媒介自身并建立自足的媒介美学理论。对陶瓷物性的发现与践行是走泥社和奥蒂斯陶泥革命的重要突破点,也是现代陶艺确立的重要标志。

黄老师新作中运用的媒介为泡沫陶瓷,它是一种具有三维立体网络骨架和相互贯通气孔结构的多孔陶瓷材料,常作为保温材料应用于北方建筑,其质轻,孔隙大,密度小。普通泥料在烧成中发生收缩,而加入发泡剂的陶瓷在材料熔融的温度区间内烧成中会发生不同程度的膨胀,而这似乎可以转化为别具一格的陶艺语言。而正是媒介的“膨胀”之性,成为黄老师实验陶艺的创作起点并成功促成其创作转型。这种回到陶瓷媒介自身的探索,不但使陶艺转向更为纯化的本体语言,同时也具有强烈的先锋性质和前卫色彩。

2张力之态: 融汇综合媒介的新思维

在烧成过程中让迥异的材料进行对话,凸显综合媒介之间的张力是黄老师新作的典型特质。张力是指事物之间力的运动所造成的一种紧张状态。张力不仅存在于形态本身,更存在于不同媒介之间。

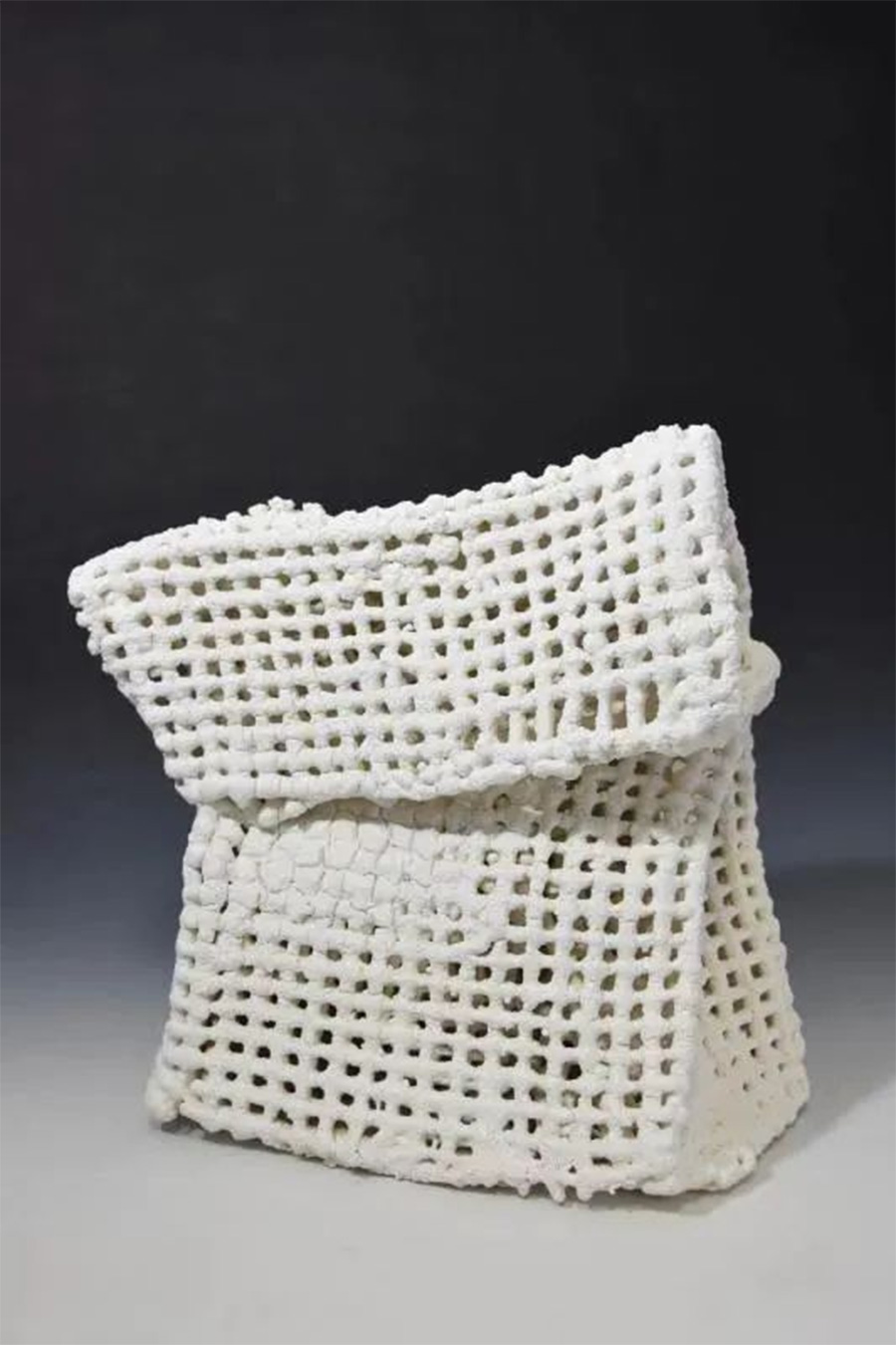

2.1束缚的规训

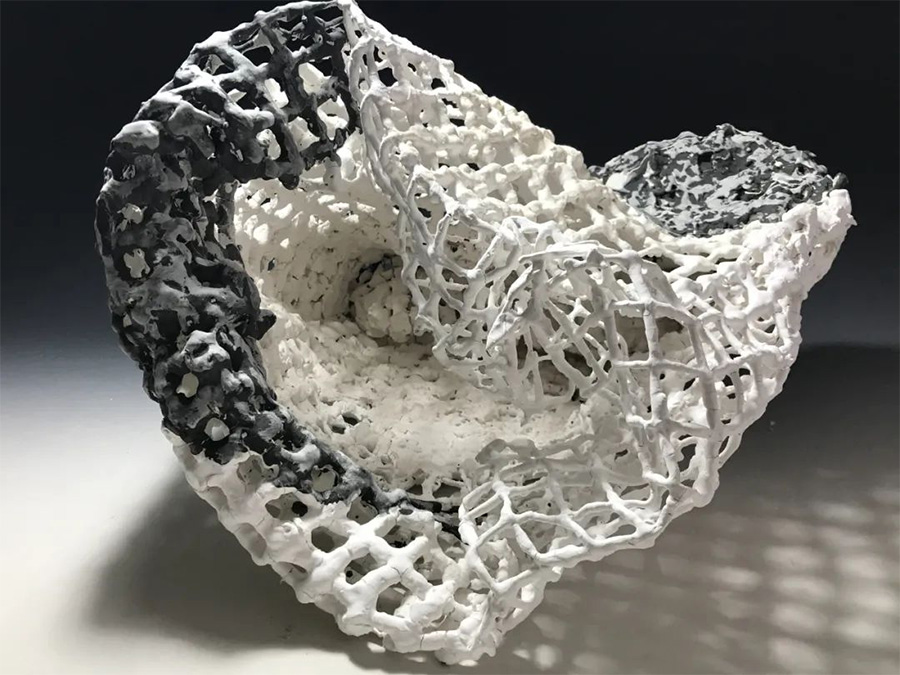

束缚的规训指涉的是泡沫陶瓷与金属之间呈现的张力。束缚意味着压制与挣脱,意味着规训与迸发之力的对抗。这种力量来自于媒介在烧成之中所产生的一系列变化,更来自于黄老师对泡沫陶瓷成型与造型工艺的新实验。《网包》系列以邯郸地区所产的发泡粉料为媒介。泥料在烧成过程中发生不规则膨胀,填充塞满金属网格的空间并迸发溢出,在膨胀与束缚之力的纠缠碰撞中,铁丝骨架发生形变,线性结构勒住泡沫陶瓷形成断面并自然显露内部多孔的瓤状结构。同时,低温氧化烧成还赋予泡沫陶瓷丰富的色泽,火灼形成的黑色、灰色弥散在深浅不同的土黄之上,并不期然得显露出灰白色的瓷化的“海绵体”。开裂、剥落、多孔,媒介的物性语言如此丰富而又迷人。

2.2包裹的姿态

包裹的姿态指向泡沫陶瓷与玻璃之间亲和却又对抗的关系。包裹意味着一种媒介被“隐匿”于另一媒介之中,而内部材料的不确定性却总潜藏着不安分的因子。《不可控》系列中的玻璃犹如略带乳浊的白色表皮或肌肤包裹起陶瓷,而发泡陶瓷却从内部迸发出膨胀的力量,自然隆起的形态不时挣脱与坼裂“肌肤”的包裹显露出如肌肉般的内部真实:灰黑色的多孔陶瓷结构自然呈现,或挣裂,或挤压,或爆破,这是泡沫陶瓷最为本真的状态。而包裹陶瓷的玻璃或簇拥着大小不一的气泡,或密集着细碎的不规则开片,被内部膨胀之力崩开的不规则孔洞,以及已然凝固的流淌姿态,无不是玻璃物性使然。包裹与崩裂、流淌与凝固,无不渗透着媒介本身的物性以及相互之间的张力。

3生态之意:陶瓷废弃媒介的新创变

黄老师创作中的泡沫陶瓷来自于废弃材料。很多陶艺家对麻粝糙陋的粗料情有独钟,甚至有意识地在泥料中掺入细沙、粗纤维来改变其质地。从发现废弃材料的美感与价值,再到有意识运用废弃材料进行创作,这是自然而然而又顺应社会主流思潮的过程。由于膨胀的物性和多孔形态使然,创作中泡沫陶瓷的使用量非常少;同时它能重复使用不会造成浪费;烧成之后的瑕疵品也可磨粉再次使用。另外,低温烧成也极大节约了能源,减少了碳的排放。这与绿色设计所倡导的3R原则在本质上是一致的,与资源的可持续发展、生态伦理的宏观要求也是一致的。优秀的艺术家自有一种点石成金的能力,使被丢弃的材料变废为宝,甚至成为极具个性化的视觉符号,这最终源于艺术家出其不意的思考与智慧。

对偶然性的强调也是黄老师实验陶艺的重要特征。将泡沫陶瓷转化为陶艺语言并没有先例可循,这注定是一个实验与探索的过程。火间离了人与作品之间的直接互动,成为塑造形态的主要力量。泥料因膨胀而发生形变,泥团之间也因之而碰撞、挤压以及扭曲;同时,异质媒介也规训着陶瓷膨胀的方向与形态,那些活跃分子也与泥料发生反应并影响着陶瓷的色泽与肌理。泥性的重力、膨胀之力以及异质媒介的规训与引导之力,这些错综复杂的力量最终成为一股合力塑造着形态的生成。这个过程必定充满偶然性的变化,由此生成的形态并不具备精确的可复制性。偶然性赋予实验陶艺一种神秘且漫长的审美期待,也使之弥散着令人回味的悠长隽永的情感与力量。

许多艺术家的探索自始至终保持着如一的风格,这固然难能可贵。但实现转型更需要极大勇气,因为这意味着对过往成就的超越与反叛。毋容置疑的是,黄老师是一个实践与技术主义者,他身体力行地探索着陶瓷媒介的表现力,并在这个过程中探索工艺与技术的边界。但他又不止是一个技术主义者,他深受后现代艺术的影响,自始至终以开放性的思维去面对文化传统,以严谨且从容的态度去探索媒介的物性并建立自身的价值判断。正是这种孜孜不倦的实践精神,使其陶艺不是纯粹观念的空洞图解,也并非取巧式的直接挪用,而是在实践中体验、探索、拓展陶艺媒介的物性与张力。黄老师看似突兀的创作转型其实是一种必然,对陶瓷物性的强调可以追溯到《土说》《扭动的形》对泥性的表现之中,也潜藏在《新与旧》对蜂窝陶瓷的挪用之中。这其中潜藏着一条主线,这来源于黄老师求索务实的创作态度,也来源于其兼收并蓄的创作观念,也正是这种不滞于物的豁达从容,使之创作自始至终弥散着向真向美的力量。

作品欣赏

(Artworks Appreciation)

“网系列”2019年

“网系列”2019年

“网系列”2019年

“卷的形式”2019年

“卷的形式”2020年

“卷的形式”2020年

“折线”2020

“卷的形式”2020

“折叠”2020

“网系列”2020

“网系列”2020年

“网包系列”2020年

“网包系列”2020年

“网包系列”2020年

“网包系列”2020年

“网包系列”2020年

“网包系列”2020年

“被包裹的陶瓷”2020年

“被包裹的陶瓷”2021年

“被包裹的陶瓷”2021年

“网系列”2021年

“不可控”2021年

“非常态”2021年