艺术家 罗小聪

人物名片:

罗小聪,景德镇陶瓷大学教授,硕士生导师,江西省艺术教育委员会副主席,江西省美术家协会瓷画艺术委员会主任,景德镇美术家协会副主席,2020、2021“青蓝”中国当代青花学术邀请展策展人。

Q:特约撰稿人 于伶娜

A: 艺术家 罗小聪

Q:您是如何看待此次“瓷的精神”——2021景德镇国际陶瓷艺术双年展的?

A:我认为景德镇陶瓷大学发起的这次双年展是景德镇有史以来级别最高、规模最大、形式感最强的一次展览。有许多展品体量相当大,展出效果非常震撼。让大众真实的看到目前我们世界高水平的陶艺的发展现状,成为这个时期的标志性符号。

陶瓷艺术界的展览很多,但是都是一些规模、范围不太大的类型展、圈层展,作品相对单一。这次双年展作为国际性的陶瓷艺术大展,它是面向全世界的陶艺精英,通过严格评选出的作品。而且评选机制很先进,也很国际化,国外评委因为疫情不能来到现场,但也安排了他们在网上评选投票。展览采用评奖机制,一等奖奖金高达20万,两位陶艺界的知名人士担任策展人,学术性与含金量有了保障,使很多陶艺从业者愿意把自己最好的作品送来参展,丰富了展览的艺术面貌,成为世界水准的陶艺双年展。Q:这次双年展的定位是当代性、国际性,兼具艺术性、学术性,还特邀国内外知名陶艺家参展,可以说双年展为大众带来的不仅是全球范围内的经典陶艺作品,更是从中迸发出的强大的时代艺术的精神。在这当中,您看到了哪些对陶瓷艺术新的解读和演绎?

A:我在观展过程中,有个很深的体会,大众能够在这些陶艺作品中看到艺术与现实的观照与呼应,以及艺术家与作品之间的某种关联,通过作品输出艺术思想与价值判断。

以吕品昌教授创作的《鉴宝者》为例,作品由一堆碎瓷片、匣钵和三个雕塑人物组成,表现的是人物研究古陶瓷文化的场面,这是他创作的体量较大且充满作者思想的作品,我对他这种艺术表现形式很感兴趣。作品中三个不同时期的造像都是他自己,给观者传达出一种“我就是一直在研究陶瓷,在中国传统文化里汲取营养”的印象,他在表达自身,他就是一辈子勤勤恳恳不断探索研究,整个形式是很当代的,是我能理解的。在艺术创作中,被理解是很重要的。现在很多陶艺作品是缺少主题的,只是在做“新、奇、怪”,作品本身空洞无物,观众看不懂还不敢说,怕被人说你没文化,这是陶艺界普遍存在的问题。艺术一定有公理的。不是某些人的自以为是,每一件艺术品,作者都是站在艺术品的后面。大家在没有作者解读的前提下,能够读懂它,这才是真正好的艺术。

Q:双年展期间还将举办“五岳并秀”瓷画艺术名家对话,您希望通过此次对话提出或厘清哪些有关“瓷画”的学术问题?

A:首先我要提出,艺术不要分类。大艺术家毕加索,他做雕塑、画油画、做陶瓷画陶瓷,门类限制不了他艺术的张扬。我认为,只要你的艺术在,做什么都可以,要打破艺术门类的界限,我们就是造型艺术家。

第二,景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区的建设,目的是打造对外文化交流新平台,我们更要借此契机,大力推广陶瓷绘画的重要艺术价值。陶瓷绘画才是中华民族绘画之源,要阐明这两个观点,旨在说明陶瓷不仅是工艺品,更可以成为艺术的载体,因为所有的艺术都来自于过去的工艺,都来自于过去的实用,现在的人慢慢把工艺走到了艺术的范畴,无谓去分工艺或艺术,大家都在往前走。Q:在最终评选出的206件入围作品中,不乏优秀的瓷画作品,您作为双年展特邀艺术家,能否谈谈您对这些作品的看法?

A:纵观双年展上的瓷画作品我觉得还是比较具有绘画性、当代性和观念性的,他们的绘画状态是积极向前的,传统的陶瓷绘画的观念随着时代不断变化,作者们可以更加自由地运用当代的符号和元素,把自身对当代社会生活中一些事件或问题的思考与判断注入作品,融合传统与时代,借助更为多样的媒介来表现生活、阐述观点、抒发情感,使陶瓷绘画成为这个时代所特有的艺术样式。

在景德镇这样一个千年瓷都,深厚的传统往往会成为从艺者前进的枷锁,挣脱不容易。在这样一次国际性的陶瓷艺术大展上,我们有幸能看到符合当下时代审美的,突出个人艺术思想和面貌的、比较前卫的瓷画作品,非常好。瓷画艺术需要这样具有前瞻性、引领性的专业展览和绘画作品,这样才能不断地往当代发展。

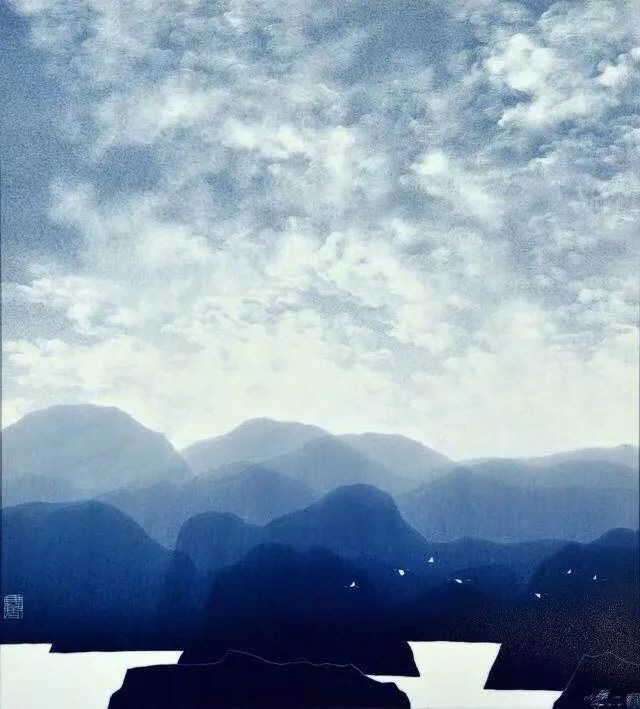

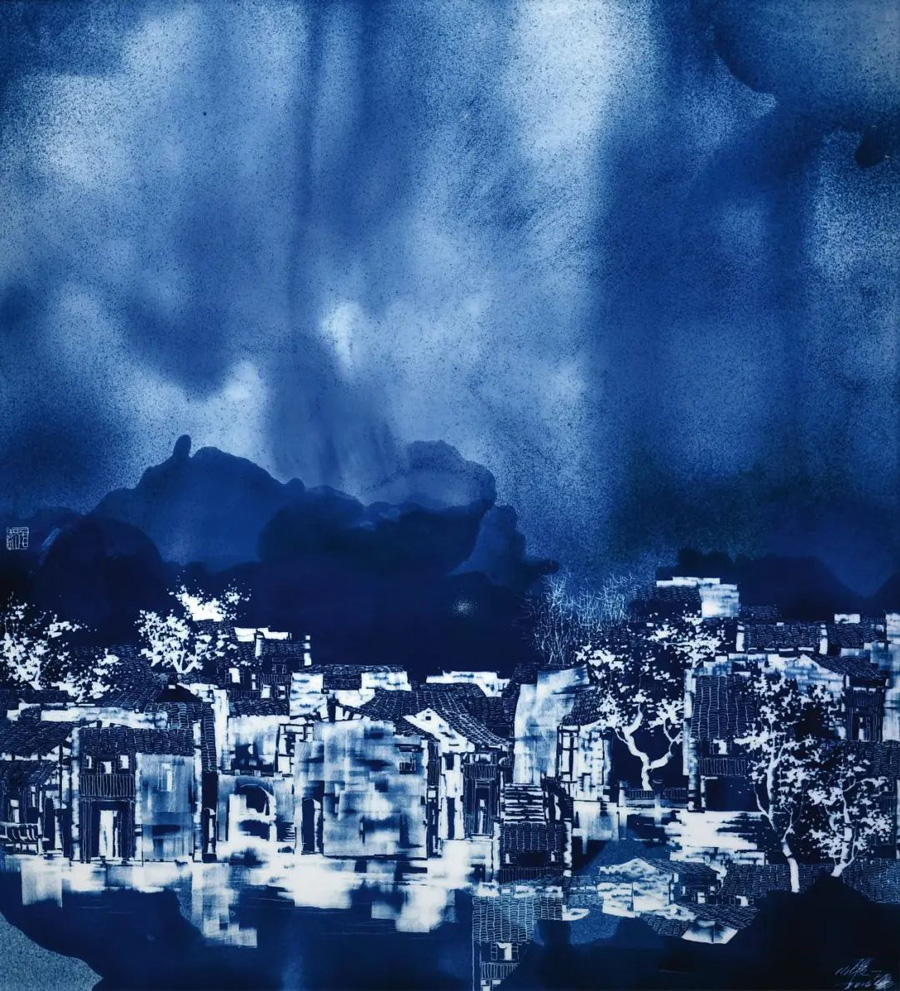

Q:在“融合”——景德镇国际当代陶瓷绘画提名展上我看到了您的两件“剔青”青花作品,这种工艺也是从传统的土壤中萌发的当代陶瓷艺术的表现形式,您是如何做到打破传统陶瓷语言符号的固化,使它成为对传统青花语言程式的革新的?

A:传统工艺里有一个技法叫刮花,我把局部“刮”的那种状态深入研究,不断拓展这一个点,把它放大,整张画都用这一个手法去做。我这个“剔”只是把表面的青花刮掉,没有刮到胎体,胎体还是平整的,没有凹陷,这就有别于刻划花和半刀泥了。传统工艺中没有“剔青”这个名字,是我自己画了很多年之后琢磨出来的。

“剔青”青花通体无画,我没有用到画笔,都是用刀一点点剔出来的,在整块青花瓷板上不断做减法。革新之处是我通过把一个传统工艺放大,形成前人未有的新的艺术表现形式。

Q:艺术历来是做加法易,做减法难,您这种操作已经不再是“画”青花了。

A:是的,我的作品是“剔”出来的。不可否认,画出来的效果是很唯美的,但是剔刀能达到的艺术效果也是笔无法实现的。比如画笔是有笔痕的,而剔青没有,画面就很自然,并且增加了作品的“刀味”,这就类似于国画的柔和与版画的硬挺。

Q:“剔青”青花的意义不仅在于突破程式,更在于推动创新。您曾提出“以原生性创作方式推动创新”的观点,请从瓷画艺术的发展与创新的角度谈谈怎样理解这一概念?

A:“创新”这个词不能随便用,很多人是在滥用这个词,创新不是从一到二,而是从零到一的过程,从无到有,形式上、思想上都要有独特之处,大多数人只是摹仿、堆砌、叠加前人的成果,这不是创新。

而“剔青”青花确实在以前没有人像我这样大面积地运用在瓷板上,这种做法景德镇就是我一个人在做,没有前人的经验可借鉴,“剔青”青花技法的运用和艺术表现都需要我自己深入研究、实践才能获得成果。我从事青花创作没有拜过任何人为师,都是自己去研究,自己去做,不受人为的干扰,这才是“原生性的创新”。艺术的创新必须具有个体的独创性,改良不能等同于创新。

Q:这让我想起毕加索说的,“每个人必须做自己的太阳”。

A:什么叫做自己的太阳?就是要“因才施艺”,我们去看书、学习,我们只是吸取别人的艺术营养,之后还是要走自己的路,做自己的艺术。

艺术一定要走出去,闭门“照搬抄”做不出好东西来。我一直坚持写生、绘画,真正了解大自然的状态、了解画的结构。生活经历、艺术修养都是我们创作的土壤,对美的认识和见解也非常重要,有鉴赏力和判断力,从善如流,找到自己的艺术的位置。

Q:近期您荣任江西省美术家协会瓷画艺术委员会主任,这是我国首个“瓷画”艺委会,它的成立可以说是史无前例的,作为志力于推动瓷画发展多年的艺术家,您在这个平台上会有哪些重要举措?

A:江西省美术家协会瓷画艺术委员会的成立让瓷画以后的推广、创新、发声有了平台,也为广大从事陶瓷绘画的群体提供展示才华与作品的机会。我任职后, 第一个提议就是建立一个瓷画届展制度,举办专业瓷画类目的艺术展览。

因为今年刚成立还不成熟,明年一定要开始做届展,稳定以后或许就是两年一届展,让更多从事陶瓷绘画的人有展出作品的机会。瓷画艺术委员会成立后,我们才会产生大量的理论研究,进而指导后来人怎么去做,告诉他们不要“拍图”,我们也要写生、提炼,深入生活、了解历史,运用瓷画独有的材料特性进行表现,这与国画、油画的创作都是一样的。

Q:既然要举办专门针对瓷画的展览,那么首先就应该厘清什么是“瓷画”,您怎么定义这一概念?

A:瓷画的概念其实就是在陶瓷上,像油画、版画那样,用陶瓷材料在陶瓷的本体上进行绘画的一种创作。

Q:工艺美术的绘画是否包含其中?

A:这要从传统器型和传统方式两方面来进行区分,沿袭景德镇过去瓷画的传统公式,比如“拍图”就是个典型的传统方式,类似于在陶瓷上临摹前人的绘画样式,这显然不符合当代瓷画的要求,一定是要单独手绘创作的。

从宏观概念上来讲,只要存在于陶瓷材料上的绘画都可以叫“瓷画”,它没有高低之分,只有传统与当代的审美区别,不能因为使用传统画法和题材,就否认它是“瓷画”,其实都是。Q:那您所倡议的瓷画届展就应该加一个“当代”的前提了。

A:对,就是要加“当代”,要区别于传统的样式。

“瓷的精神——2021景德镇国际陶瓷艺术双年展”

时间:2021年12月18日——2022年3月18日

(每天上午9:00—下午5:00 周末不休,面向全社会公众开放)