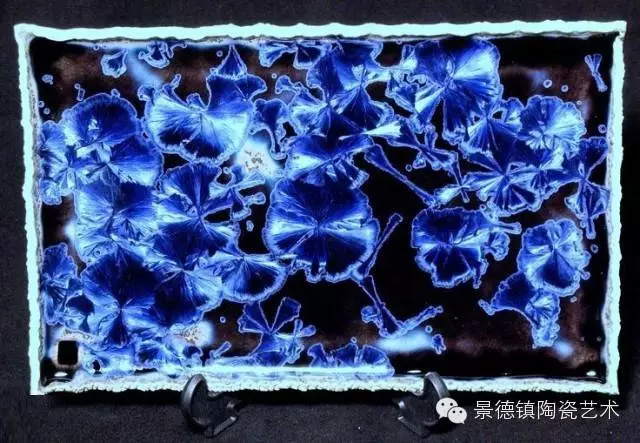

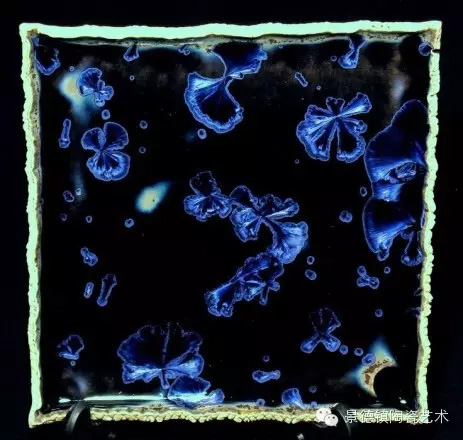

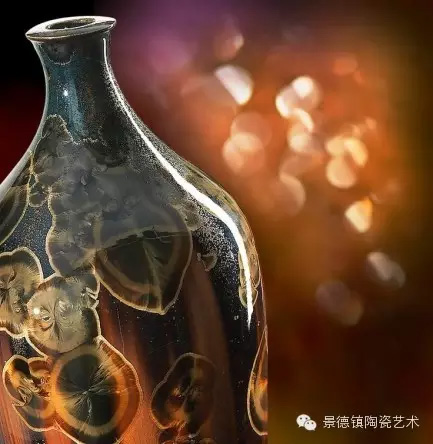

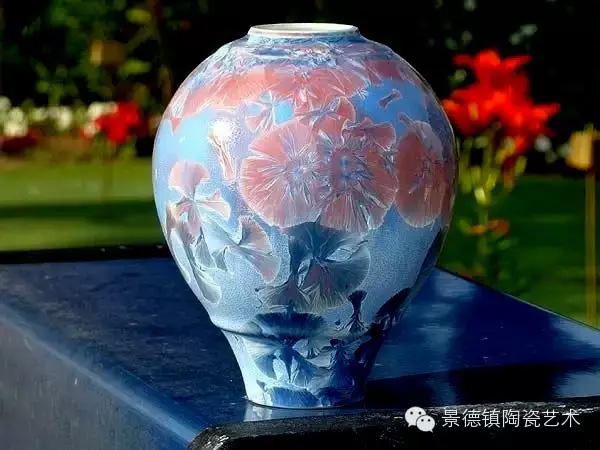

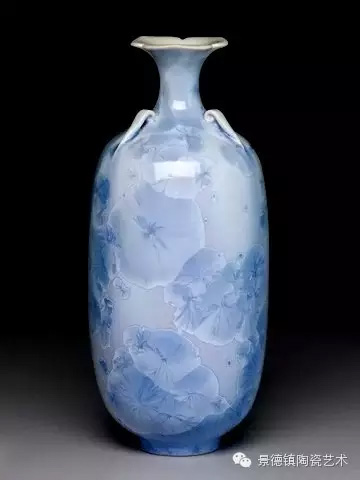

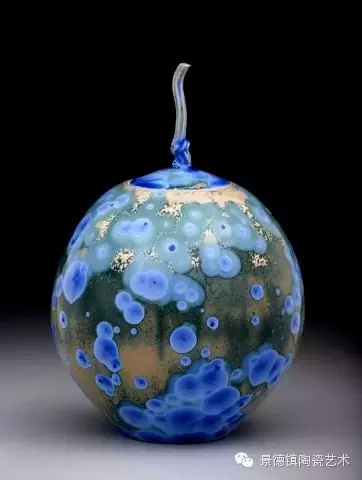

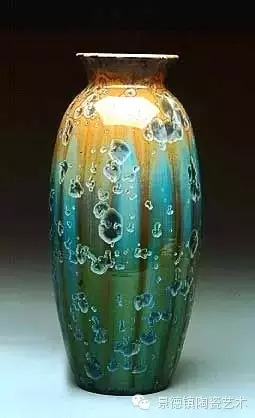

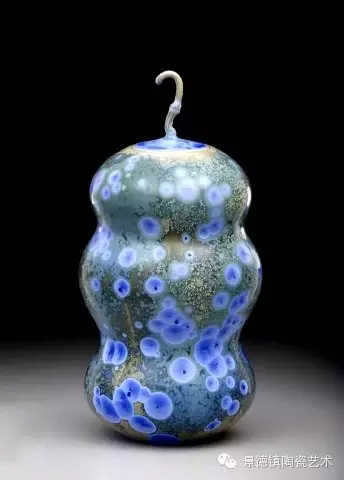

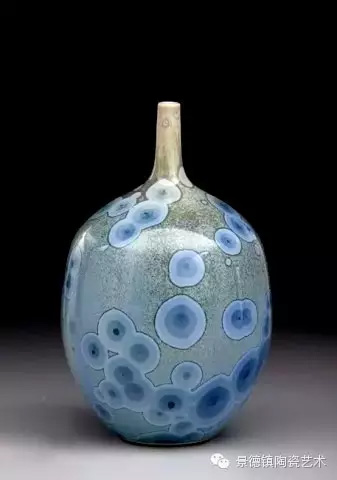

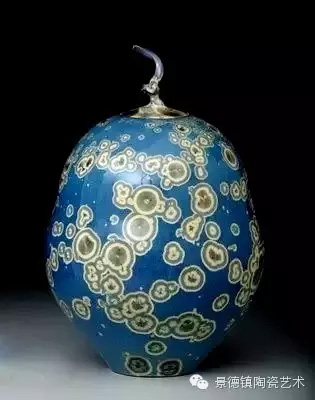

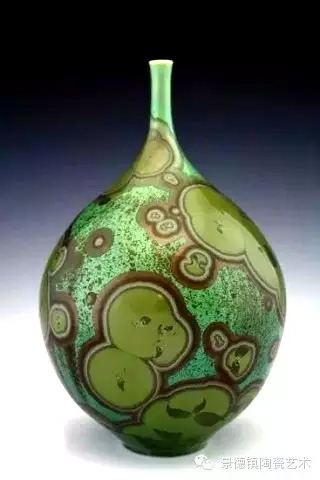

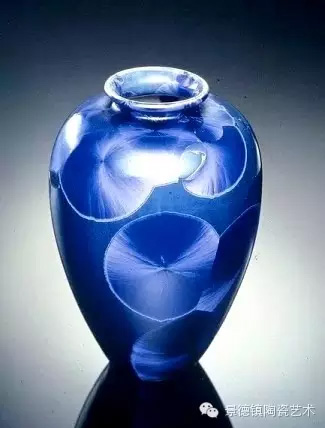

结晶釉作为一种高级陶瓷艺术釉,结晶釉美丽、新颖的自然晶花,及其外观的多种多样、色彩的缤纷,这些结晶犹如绽放的花朵一样,又像天空中的星星一般,给人以强烈的艺术效果和视觉震撼,深受大众的欢迎和喜爱。早在唐代,中国就有了结晶釉的萌芽。到了宋代,建窑、吉州窑和北方瓷窑烧制的“铁黑釉结晶”,其黑釉上半露银白色如兔毫状的细丝,称为“兔毫”。银灰色光泽的小圆点,称为“油滴”。还有“鹧鸪斑”、“铁锈花”等多种结晶釉,被认为世界上最早成熟的结晶釉品种。清代,又陆续出现“茶叶末”、“鳝鱼黄”、“蟹甲青”等新品种,越发精美。在国外,据文献所载,最初研究结晶釉的是法国国立制陶所的埃别尔曼,他在1847—1852年间曾进行过锌结晶釉的研究,1894年美国辛辛那提的鲁考特陶所还介绍过他的制品。1897年,丹麦的哥本哈根王室瓷器制造所把结晶釉应用于陶器上。日本出现比较早的是细纹釉,近似结晶釉。但是结晶釉成熟温度窄,析晶温度范围窄,高温黏度低,极易流釉,造成成品率低,制作过程较难控制。除了正常的制作步骤和釉料的配方外,在给坯体上釉时,结晶釉的釉层厚度非常讲究,必须要喷得比较厚。如果喷得太薄的话,就无法形成结晶;喷得太厚的话,在烧的时候又容易流掉。由于素烧胚很会吸收水份,所以如果喷上釉之后,想要在喷一次以增加厚度,釉料就会脱落而掉下来,无法顺利上釉,因此为了要能厚涂,在喷釉之前要先把胚体稍微打湿,减低吸水性,才能反复喷釉。要烧出好的结晶釉产品,温度是十分重要的,结晶釉对于火焰较为敏感,所以通常不用还原烧,而用氧化烧成。电窑只有加热作用而没有燃烧现象,所以电窑最适合结晶釉的烧制。由于配方不同,烧成温度也不同,结晶釉的烧成温度通常在1250度到1280度左右,结晶釉对于温度十分敏感,晶核形成时温度如果过高的话,晶核就会消失;温度不足,晶核又还没有生成,都将无法烧出完美的作品,结晶釉的烧成范围很窄,一般陶瓷釉料又是温度差个20至30度还没什么影响,但结晶釉往往差个3-5度,结果就完全不同。结晶釉的冷却过程是其要领,过饱和的溶质所析出的晶核在冷却的过程中会慢慢成长,形成美丽而大朵的晶花,所以结晶核在冷却到特定温度时,恒温的时间必须充分。一般而言,时间越长,晶花成长越大;时间越短,结成的晶花越小。然而恒温的时间拖得太久时,由于结晶的流动性很高,所形成的晶花往往会流到下部去,作品的上部就只剩下光溜溜的一片。所以,虽然结晶釉古往今来都非常的受欢迎,但由于烧制困难,一直都没有被普遍使用。