“建国瓷”的功勋价值,景德镇市建国瓷历史功勋价值研讨会侧记

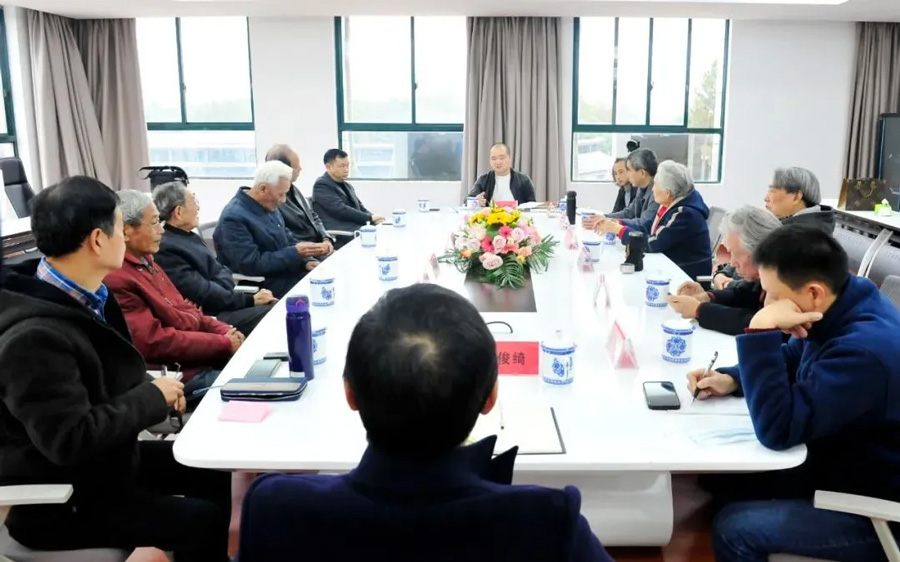

11月21日,由《瓷都晚报》、景德镇市陶瓷学会主办,景德镇市陶瓷学会十大瓷厂陶瓷评鉴委员会、景德镇市红色国窑艺术臻品馆、景德镇瓷都晚报文化商贸发展有限公司、王掌柜瓷器、臻瓷坊严选承办的“景德镇市建国瓷历史功勋价值研讨会”在景德镇传媒集团召开。研讨会上,各位专家学者探讨了景德镇市建国瓷的历史价值、历史突破、陶瓷工艺、陶瓷技术、发展方向、社会效益等内容,以宏观与微观相结合,理论与实践相印证的方式,开展了深入的研究与交流。

他们纷纷表示,景德镇市建国瓷的设计,既体现了传统陶瓷艺术风格,又符合了今天的实用,更表达出了新中国新面貌的要求,打破了历朝历代官方用瓷的旧条框。而“建国瓷”的制作对新中国景德镇陶瓷的发展奠定了基础性的作用,产生了深刻影响,五十年代后期,景德镇出品的精美瓷器,多是“建国瓷”工艺的一种延续。为此,各位专家学者还总结疏理了景德镇市建国瓷的各类历史功勋价值,为新时代振兴景德镇陶瓷产业提供了很好的意见和见识。

合影留念

领导与嘉宾签到留念

新中国成立之初,百废待兴,多年战乱使国力极为衰弱,以致于新成立的共和国在招待外宾的国宴上,竟没有专用的餐具。针对这种情况,时任政务院副总理兼文化教育委员会主任的郭沫若提出:“中国是瓷器之国,新中国成立后,就应鲜明地表现新中国的岁月,应该把历史上好的经验总结出来,创制新中国的国家用瓷与国家礼品瓷。”这一建议得到周恩来总理的采纳与支持。“建国瓷”的设计制作就在这样的特殊背景下开始了。

1952年2月,由轻工部牵头召开陶瓷座谈会,各方面的专家商讨研制“建国瓷”的具体方案和要求。时任中央美术学院院长的徐悲鸿专程给高庄、莫宗江和王逊写信,对“建国瓷”的设计制作给予了高度的重视和极大的热情。随后,由中央美术学院拟定了一份名单给中央政府轻工业部,成立了“建国瓷设计委员会”,包括有郑振铎、江丰、张仃、沈从文、梁思成、林徽因、祝大年、高庄、梅健鹰、庞薰榮、雷圭元、徐振鹏、郑可、齐燕铭、陈万里、张光宇、蔡若虹、王逊、钟灵、张正宇等一批优秀的艺术家和工艺美术家在内。委员会对“建国瓷”的设计定位提出了主导性意见,既要体现我国传统陶资艺术风格,又要符合今天的实用,表达出新中国新面貌的要求,打破了历朝历代官方用瓷“任其百尔,执事媚滋一人”的旧条框。

“建国瓷”景德镇分会的制作从1953年3月份开始到1954年9月份结束,历时1年半时间。从试制样品到后期生产,采取了严格的定质、定量、定时、定值制度,最终圆满完成了任务。分批上交的斗彩中餐具、青花凤西餐具、斗彩茶具、剪纸花茶具等经过设计委员会的严格甄选,在全国产瓷区成绩最为突出,其器型规整霸气,釉色洁白光润,构图饱满和谐,纹饰庄重大方,具有浓郁的中国民族艺术风格,体现出新中国朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌。

“建国瓷”的制作对新中国景德镇陶瓷的发展奠定了基础性的作用,产生了深刻影响,从几个方面将景德镇千年历史的陶瓷制作推向了一个新的水平:陶瓷生产的科学化、陶瓷企业的集约化、陶瓷科教的新变革、陶瓷艺术的新风貌、国际交流的日益频繁。

轻工业部陶瓷研究所是1954年8月份成立的,我就是1954年8月份到景德镇的。研究所当时的宗旨是非常正确的,它的主张,它的一些做法,现在看起来都是非常好的。它好在哪里?一个是精选了各个方面的代表人物,像古彩选的是最有代表性的人物,粉彩也是代表性人物,青花、粉彩、新彩、雕塑都是如此。我记得当时这几个项目都明确地挂上牌子,这个房间这个工作室挂上这个牌子,比如这个是雕塑组,那个是古彩组……分门别类地把这些代表人物都安排在里面。在那个时期,大家就把这几个方面突出出来,进行专门地研究,我觉得非常的难能可贵。那个时候根本就不从经济、市场出发,而是研究创新,目的就是研究创新。

1959年,十周年国庆,景德镇市政府给最有代表性的艺术家评了职衔,当时是评了32个人,大部分是老艺人,也有部分像我这样大学毕业生。我当时也被评为陶瓷美术家。当时有三个级别:陶瓷美术家、陶瓷美术设计师、陶瓷美术设计员。当时这32个人基本上都在研究所,研究所具体都是些什么人呢?像粉彩有刘雨岑,它是珠山八友的名家,还有景德镇当时传统雕塑的权威曾龙升,我们当时都在一起,我那时二十几岁不到三十岁,他们都60多岁了。当时陶研所的这些老艺人及大学毕业的新生力量,绝对是代表景市陶瓷界各个方面的权威人物。(根据中国工艺美术大师评委、雕塑泰斗周国桢讲话录音整理)

研讨会现场,景德镇红色国窑艺术臻品馆馆长张占炳(中)主持会议