“珠山八友”一直是一个众说纷纭的话题,喜欢瓷器的人都无法回避的一道趣味题,每每好友与初识的朋友坐下来谈论民国瓷器之时,自觉与不知觉的会聊到“珠山八友”,由是了解的和不了解的都开始变成“知情者”,激动之余还会吵上几句,以为“知者”。其实他们都是一知半解,不过茶余饭后的闲话而已,离席之后是否还能重复席间的话都成了问题。 当我们无法辨别事实情况下,读书是最好的选择。只有在书间你或许还能了解更全面的内容,想在七嘴八舌中得到真实情况是可笑的。以下介绍“珠山八友”内容的是高士国先生著述的相关情况,是比较全面而准确的,以此介绍给大家参考。 20世纪前期,以王琦为代表的“珠山八友”,在继承瓷上文人画派提高陶瓷艺术文化品位的基础上,以新粉彩的形式将文人瓷画演绎到极高水准,成为中国第一个陶瓷艺术流派。王琦、徐仲南、邓碧珊、何许人、汪野亭、毕伯涛、王大凡、田鹤仙、程意亭、刘雨岑十位志同道合的画友,留下不少艺术精品传世,他们的功绩成为民国制瓷史上一座耀眼的时代丰碑,影响了景德镇几代瓷画艺人。但此时他们还不能称之为“珠山八友”。 1911年辛亥革命后,随着御窑厂的倒闭,一批知名艺人流入民间。这批曾受聘于御窑厂的职业画师在创作上得到彻底解放,为景德镇的陶瓷艺术创作注入了新的生机和活力,带动民间陶瓷工艺重新繁荣起来,并培养出一批新的瓷画人才。 1915年,在美国旧金山举行的太平洋巴拿马万国博览会上,由江西瓷业公司、景德镇商会推荐的王琦粉彩瓷画、王大凡《富贵寿考》粉彩瓷板画、汪野亭《江山胜景图》墨彩瓷板画均荣获金奖。在国际舞台获此殊荣,对景德镇绘瓷艺人是莫大的鼓舞,同时也促进了景德镇陶瓷在国外的销售(近年来国外回流的名家陶瓷作品,多数为民国早期粉彩瓷板画)。

1921年,在喜欢艺事的浮梁县长徐仲亭、知事何心澄的倡议下,由陶瓷实业家、彩瓷名家吴霄生、饶华阶、汪晓棠、潘甸宇、张筱耕、周筱松、王琦、王大凡、汪野亭、毕伯涛、汪大沧、冯完白等人组织彩绘名家及相关人十二百多人,在景德镇佛印湖畔(今莲花塘)逸兴公园内的景德阁正式成立“景德镇瓷业美术研究社”,吴露生任社长,汪晓棠、王琦等人任副社长。美研社的任务: 美研社规定:凡入社成员每月交纳会费,作为美研社活动经费;社员每人送一两件代表作存放社内陈列,以供社员们相互观摩;定期出版发行《陶瓷画稿》,以便交流总结,共同提高。华龄出版社铁源、溪明先生编著的《民国瓷器鉴定》一书中有民国早期彩瓷艺人纸本作品48幅,其创新的题材给人以震撼,诚如序中所言:“其发展美术、不守秘密、振兴国货、力挽利权,为国家基富强、为华民巩商战,其识才尤堪钦佩也。” 瓷业美术研究社兴办陶业教育,将文人绘瓷实践中的智慧上升到理论层面。美研社由原先浅绛彩文人绘瓷单一表现、交流面窄的状况,发展成为以新粉彩文人绘瓷为主的有目的、有章程的社会团体。这对当时景德镇制瓷工艺的改良、陶瓷美术创新等方面起到了巨大的推动作用。 1926年10月,瓷业美术研究社惨遭不测。北洋军阀孙传芳部属刘宝缇师团败兵过境,将瓷业美术研究社洗劫一空,景德镇艺人们多少年的心血毁于一旦,艺人们遭到莫大的打击。遭此厄运,美研社难以为继,只好宣告解散。 1928年,曾任瓷业美术研究社副社长的王琦,念及美研社无力重建,便联合研究社骨干王大凡、汪野亭、何许人、邓碧珊、毕伯涛、徐仲南、程意亭、刘雨岑等彩瓷名家,商议在小范围内恢复一些研究陶瓷美术方面的活动。由王琦发起,相约于当年中秋节,在景德镇文明酒楼,大家各带一幅纸画,以茶话会的形式,品茗论画,相互观摩交流。大家公认此办法很好,人员不多,利于集合。于是议定每月农历十五集会一次,定名为“月圆会”,意为“花好、月圆、人寿”。但此时还不能称之为“珠山八友”。 月圆会成立后,情意相投的画友们组成一种结社的形式,集会时所带物品不仅是纸画,大多带上各自的瓷画新作。集会场所常设在珠山龙珠阁、五龙庵,有时采取轮流做东的方式,在各家品茶饮酒,品评画理,题诗作画,切磋技艺;以会聚友,联络情感,共同探讨,以求发展。每次赴会,画友们即兴所作之作品归东道主所有。

月圆会成员志同道合,关系亲密。王琦与邓碧珊有师生情谊,王大凡和毕伯涛是儿女亲家,汪野亭、程意亭为同窗校友,刘雨岑拜王琦为义父。画友们频繁的活动,在景德镇瓷坛影响巨大,成为一时之盛。这一艺术团体中,王琦的粉彩瓷画销路很好,订单很多,特别是不同风格、不同题材的画家合作的作品更是行销。于是王琦抓住商机,与八位画友合作,共同创作了不少风格各异的精美瓷器和各式瓷板,成为达官商贾争购的抢手货。因八位画友活动地点多在珠山御窑厂龙珠阁五龙庵,世人便称王琦、邓碧珊、毕伯涛、汪野亭、程意亭、王大凡、刘雨岑、何许人八位画师为“珠山八友”或“八大名家”。时任浮梁县长的彭葆仁对此倍加欣赏,亲自在“八友”活动场所五龙庵立告示牌一块,上书“珠山八友创作之地,闲人禁止入内”。(此时“珠山八友”方成其形)。 1930年,邓碧珊因包揽讼事,民愤较大。方志敏红军入镇后,邓碧珊被镇压。1937年,王琦不幸病逝。这样,原由八大家合作的各式瓷器,由徐仲南、田鹤仙等人加入进来合作完成。时过境迁,八友成员时有更换,但仍称“珠山八友”,其作品从总体看,画品高尚,各有风格,仍是人们最欢迎的瓷画精品。(“珠山八友”开始演变) 有关“珠山八友”成员人数的界定多有争议,是八人,还是十人,或是十几人,众说不一。(“珠山八友”是一个变化的过程)

“珠山八友”这一称谓,最早见诸文字记载是八友之一王大凡于1938年至1944年写的《希平草庐题画诗稿》,诗稿中有《“珠山八友”纪实诗》,记载“珠山八友”的成员是:王琦、王大凡、汪野亭、刘雨岑、程意亭、毕伯涛、徐仲南、田鹤仙,没有提到邓碧珊、何许人。 到了20世纪60年代,王大凡先生在整理有关“珠山八友”资料时,又强调“八友”中有邓碧珊。这样看来,以1949年为界,之前王大凡不把邓碧珊纳入“八友”,可能是回避邓碧珊因诉讼惹来杀身之祸、被红军镇压的政治影响之嫌。 “珠山八友”传世作品中,“谦益堂”熊氏兄弟藏有1930年由王琦、邓碧珊、何许人、毕伯涛合作画的调色斗,四方调色斗由四位名家各画一面,山水、人物、花鸟、鱼藻绘于同一器物,由此足以说明,邓碧珊、何许人当属“珠山八友”成员。另1959年,由江西省轻工业厅陶瓷研究所江思清执笔编写的《景德镇陶瓷史稿》载:“……所谓珠山八友:王琦,新建人,画人物;邓碧珊,余干人,画鱼藻;徐仲南,南昌人,画竹;田鹤仙,浙江人,画梅;王大凡,安徽鹏县人,画人物;汪野亭,乐平人,画山水;程意亭,乐平人,画花鸟;刘雨岑,波阳人,画花鸟。……‘八友’以王琦为首,他与邓碧珊等七人,时相过从,品评画理,一般人都称他们为‘八大名家’。”其中未提到毕伯涛、何许人两位名家。

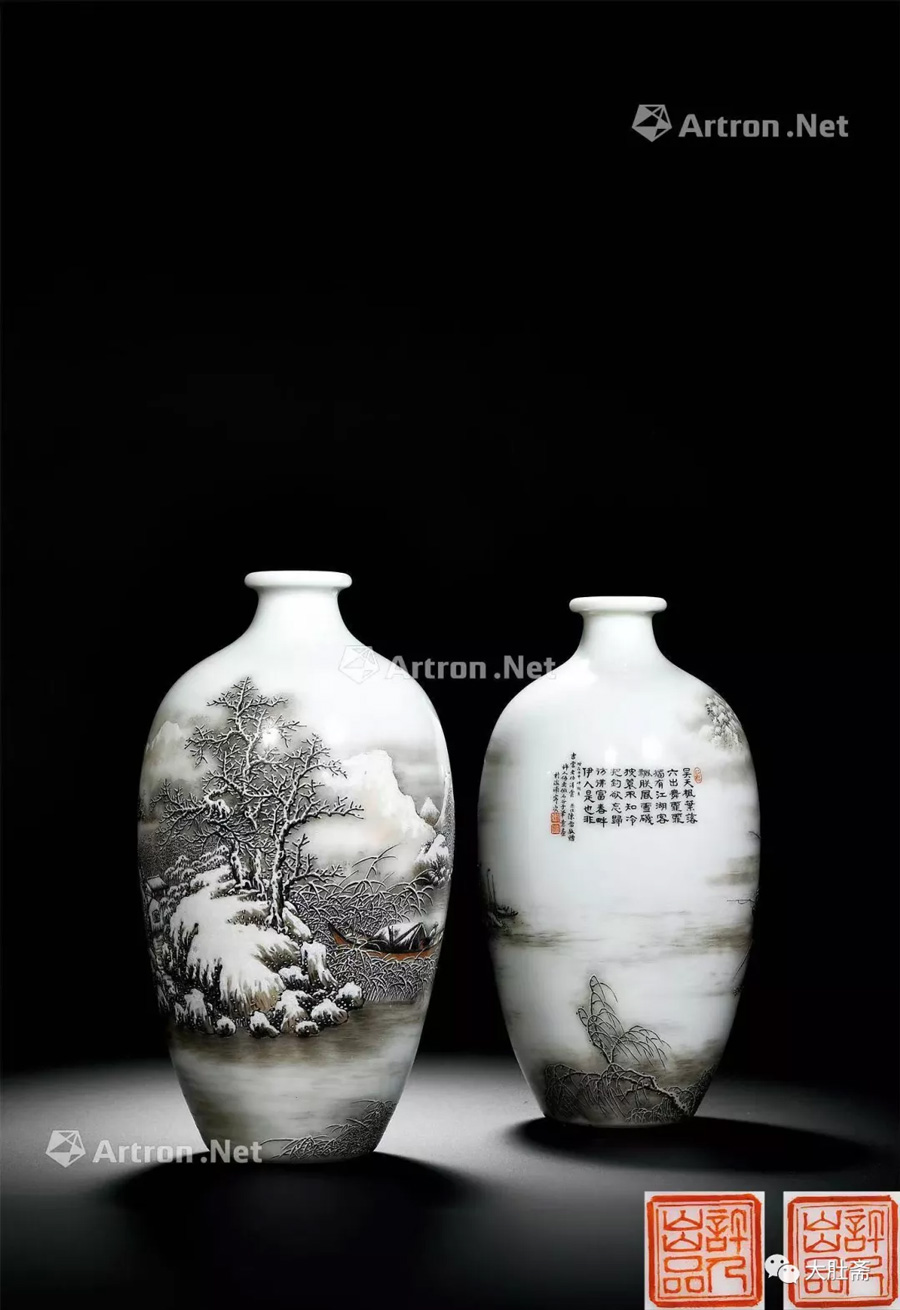

1990年由香港市政局出版的《瓷艺与画艺》一书里,刘新园((1937-2013),男,1937年出生,湖南澧县人景德镇陶瓷考古研究所所长、研究员)先生将“珠山八友”成员定为:王琦、王大凡、何许人、徐仲南、邓碧珊、田鹤仙、程意亭、汪野亭、毕伯涛、刘雨岑等十人。 2004年江西美术出版社出版的《珠山八友》一书中,张学文先生在《“珠山八友”的演变历程》文章中提到: 围绕“珠山八友”成员问题,多年来一直争论不休,众说纷纭。最近,我们采访了许多“珠山八友”的后裔、亲属和弟子,综合分析了所有资料和历史背景,认为“珠山八友”的形成和演变,大致分为三个阶段。 早期阶段:以王琦为首,汇聚了王大凡、邓碧珊、汪野亭、程意亭、刘雨岑、何许人、毕伯涛八位名家,组成了最初的“月圆会”。以吟诗作画为宗旨,更符合“月圆会”成立的初衷。 此时的王琦不仅画艺精、修养高、经济富裕,而且慷慨大方,深得众人尊敬,可谓德高望重,因此大家常在他家聚会。王琦的老师邓碧珊,擅画粉彩鱼藻,江西余干人,为清末秀才,学问超群,诗、书、画俱佳。最早用九宫格彩绘瓷像。王琦早期瓷像技法即由他传授。成员中何许人专攻粉彩雪景;毕伯涛专攻翎毛花卉,善作诗词,常与“八友”研讨瓷画题诗,提高瓷画的文化品位。科班出身的汪野亭、刘雨岑、程意亭潜心文人画与瓷艺的结合,成果丰硕。 中期阶段:由于邓碧珊、王琦先后于1930年、1937年辞世,此时以王大凡为主,“八友”聚会更具有商业性质。其间应客商之求,绘制四块或八块有人物、山水、花鸟、鱼藻、梅竹等不同画家的不同画面成堂配套瓷板画;八块一套的条屏瓷板上缺二人,很自然地经常邀请徐仲南、田鹤仙及汪大沧等几位名家配画。由于汪大沧生活比较散漫,在性情和画风上也与他人有所差异,同时又常不能按时完成任务而影响大家不能按期交货,故邀他配画次数越来越少。徐仲南、田鹤仙的山水、人物、花鸟亦很擅长,但汪野亭山水较为出众,并主攻山水,故徐仲南改画竹,而田鹤仙改画梅,以适应客商对不同画面的要求。

晚期阶段:抗日战争期间,虽说景德镇没有沦陷,但常遭日本飞机的轰炸。空袭的逃避和瓷业的萧条,使“珠山八友”的活动处于一种不正常状态,不少人离境返乡,靠卖字画度日。“八友”人存而活动却无,“珠山八友”似名存实亡。抗战胜利后,又受频繁战争的困扰,20世纪40年代后,“珠山八友”作为一种组织活动已逐渐萎缩,加上八友中的何许人、汪野亭、程意亭等相继去世,虽然后期尚在世的八友中又邀了方云峰、张志汤等几位瓷艺高手配绘瓷板画,但远不及“珠山八友”黄金时期,也未得到社会的公认。 2007年俄罗斯举办“中国年”活动,江西省博物馆、景德镇陶瓷馆同被邀请赴莫斯科参展。活动期间,俄罗斯出版的《白色的金子——中国瓷器精品展》一书,将“珠山八友”定为包括汪大沧在内的十一位成员。事实上“珠山八友”只是一个松散型的艺术团体,并无严密的组织章程,形式上同我国历史上清中期“扬州八怪”的结社性质极为相似,只不过时代背景不同而已。月圆会“珠山八友”的结社,是在瓷业美术研究社基础上的一次升华,其鲜明的目的是立志于景德镇陶瓷美术的创新。我们可以从“珠山八友”之一王大凡结社时所撰写的一首励志诗中充分看出。 “珠山八友”运用中国传统绘画技法,把瓷器上的装饰技艺加以创新发展,形成新的流派。其作品虽各有风格,但画品高尚,为当时的达官贵人争购的抢手货。他们的成功使民国粉彩瓷界进入一个相对稳定期,也为我们留下了很多精美的艺术作品。

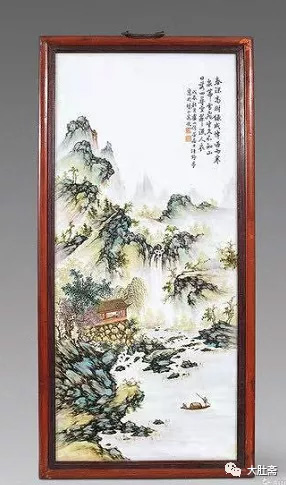

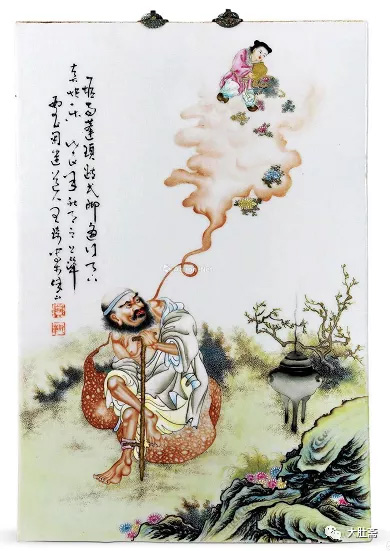

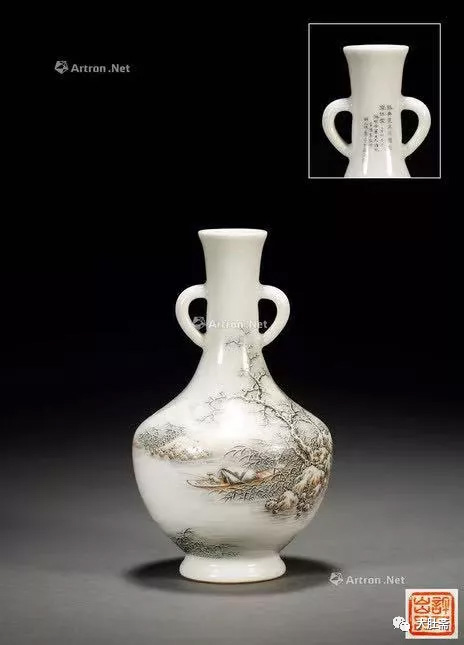

从“珠山八友”瓷画艺术总体风格来看,突破了传统官窑粉彩严谨刻板的特点。他们的创新精神,表现为以浅绛彩所涵盖的中国画艺术形式,通过粉彩加以弘扬和发展,着力在瓷绘艺术上革新,但没有浅绛彩瓷画那种纯粹的书卷气和超凡脱俗的风骨,尤其是20世纪三四十年代以后的作品,在“写”的意趣中还有传统瓷画“描”和“彩”的工艺。他们不同于当时景德镇以描彩为生的“红店”艺人,不因袭守旧,能凸现个人主体意识,形成各自的艺术面貌。“珠山八友”的作品主要取法于海上画派,任伯年、钱慧安的风格在他们作品中时有流露,但同时又风格各异,代表了近代瓷画艺术的前卫流派。

概括而言,“珠山八友”作品主要有以下几个方面的特点:二是以形写神,形神并重,作品充溢着内在的精神和情感;三是诗画合璧,相互映衬,体现文以载道的思想;四是形式独特,赏藏并蓄,作品的商品意识很强。