“秘色瓷”最早见载于唐代陆龟蒙的《秘色越器》诗,诗中“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”的诗句将秘色和越窑器相联系,清楚地点出了秘色瓷为越窑生产。唐末五代诗人徐夤的《贡余秘色茶盏》云:“捩翠融青瑞色新,陶成先得贡吾君”,指出了秘色瓷是用来供奉君主的,即所谓“不得臣下用”。关于“秘色”一词的来源,宋人解释说吴越钱氏政权控制了越窑,命瓷窑专烧供朝廷使用的瓷器,庶民不得使用,且工艺配方保密,故起此名。也有人认为“秘”并非“神秘”之意,而是当时的人对青瓷色样的统称,如同晋代称青瓷为缥瓷一样。 那么问题来了,秘色瓷的真实面貌究竟是怎样的?越窑生产秘色瓷的窑址具体在哪呢?这是两个在中国陶瓷史上长期悬而未解的谜团。 第一个谜团随着1987年陕西扶风法门寺唐代地宫的开启得到了解决。法门寺唐代地宫出土的14件造型规整、做工精良的越窑青瓷,以天青釉为主,与陆龟蒙诗所描述的釉色相同,同时出土的物账碑明确记载了这批越窑青瓷为秘色瓷。因此,所谓秘色瓷就是越窑青瓷,法门寺的这一发现提供了秘色瓷的标准器物,对于掌握秘色瓷的真实面貌意义重大。

唐代 秘色瓷碗

1987年陕西扶风法门寺地宫出土

陕西历史博物馆藏

唐代 秘色瓷盘

1987年陕西扶风法门寺地宫出土

陕西历史博物馆藏

唐代 秘色瓷盘

1987年陕西扶风法门寺地宫出土

陕西历史博物馆藏

关于秘色瓷的第二个谜团也是通过考古手段解开的。近年来的考古发掘证明,文献上所谓“秘色瓷”,就产自浙江慈溪越窑上林湖窑区。浙江省文物考古研究所对上林湖窑区后司岙窑址进行了考古发掘[1],出土器物与法门寺秘色瓷契合,并且还发现有“秘色”字样的瓷质匣钵,证实上林湖窑区后司岙窑址为唐代秘色瓷的烧造地点。

“罗湖师秘色椀” 瓷质匣钵残片(图源网络)

浙江慈溪上林湖越窑后司岙窑址出土

唐代晚期 越窑青釉执壶与瓷质匣钵

慈溪上林湖后司岙窑址出土

慈溪市博物馆藏

考古发掘表明,越窑秘色瓷的烧造从唐代延续至北宋初期,但其产品质量在在五代中期左右就已经开始下降。相比于其它的越窑青瓷,晚唐五代秘色瓷的基本特征是:1、胎更白、更细;2、釉更加均匀、莹润,以天青色为上等;3、使用瓷器匣钵,其中使用匣钵是秘色瓷在烧造过程中区别于其他青瓷的重要特征。后司岙秘色瓷的瓷质匣钵和釉封的装烧工艺,使得釉中的二价铁含量多于普通越窑青瓷,导致釉色偏青。[2]

唐代 越窑青瓷褐彩云纹熏炉

浙江临安水丘氏墓出土

临安区博物馆藏

唐代 越窑青瓷褐彩云纹熏炉 局部

浙江临安水丘氏墓出土

临安区博物馆藏

五代 越窑青瓷套盒

1996年浙江临安康陵出土

临安区博物馆藏

五代 越窑青瓷盏、托

1996年浙江临安康陵出土

临安区博物馆藏

五代 秘色瓷莲花碗

苏州市虎丘云岩寺塔出土

苏州博物馆藏

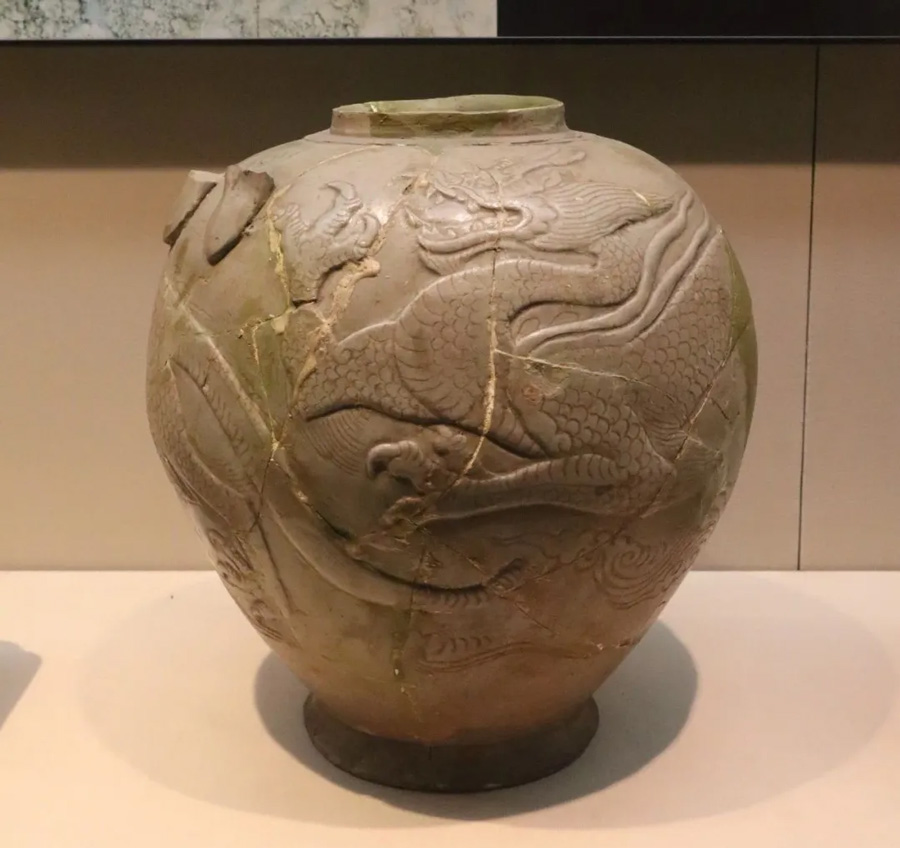

五代 越窑“秘色瓷”龙纹罂

杭州钱元瓘墓出土

浙江省博物馆藏

参考文献:

[1]针对后司岙窑址发掘的重要收获有:1、首次确定了晚唐五代生产秘色瓷窑场与基本面貌;2、首次理清秘色瓷的兴盛过程;3、首次确认法门寺与钱氏家族墓出土秘色瓷产地。

[2]有学者认为瓷质匣钵与陶质匣钵密封的区别不大,瓷质匣钵的使用是对优质治瓷原料的浪费,或是显示皇家实力,参见故宫博物院考古研究所:《“秘色瓷考古新发现及陶瓷考古理论与方法学术研讨会”述评》,《故宫博物院院刊》2017年第5期,第155页。