寄神宗美于2019年春日与初秋的季节两次入驻上虞青,时间很快转眼2年,我也通过他的作品再次走进日本的历史与文化,梳理日本现代化的开始,陶瓷的工业化与陶艺的现代性,寄神宗美是在明治维新百年后的艺术创作者,时代造就个体,个体亦反哺时代,当艺术走向现代与当代,地域文化的塑造与艺术的隐喻在寄神宗美的抽象造型的解构与重组中得以实现,这一实现会有很多启发:如何是“时代”如何是“自我”,我们都需要不断的摸索与重建……

极简与重构,间的哲学

日本陶艺家:寄神宗美

Munemi Yorigami

文|王军

寄神宗美1944年生于京都,父亲寄神崇白是知名的民艺陶艺家,从小对陶艺耳濡目染,他于上世纪60年代师从日本现代陶艺开创者八木一夫先生,而60年代正是八木一夫艺术风格建立与创作的丰沛期,寄神宗美师成后苦研现代陶艺10年后逐渐慢慢摸索出自己极简与重构的风格。而上世纪的60年代至90年代正是世界冷战环境下文化冲突与转向最为激烈的一个时期,在这30年间,作为陶艺世家的现代陶艺的创作者,他是如何看待传统与现代,如何成长与吸纳,如何表达与建立。在解答这些问题之前,我想先对现代日本的现代化与日本陶艺的现代性做一次背景的梳理。

一 日本文化的现代化与陶艺的现代性

日本现代化的起点始于1868年明治维新,明治政府首先推行版籍奉还与废藩置县,后推行殖产兴业、文明开化、富国强兵三大政策,君主立宪的日本现代化之路由此开启。

殖产兴业的现代化使得传统手工业向大机器化转型,在陶瓷方面,明治维新废除士、农、工、商身份制度使得陶瓷匠人终身制被打破,新技术的引入致使藩窑没落,政府引进先进设备与类似归化人的外籍人才,窑炉开始由馒头窑向梭式窑,燃料由木柴转向煤以至后来的天然气与电力。如此的陶瓷产业革命使日本的陶瓷市场兴盛起来,形成海外输出与大众化两个主要方向。至大正时期,日本陶瓷产业实现赶超中国,成重要陶瓷贸易大国,且陶瓷产业逐渐分化成传统陶瓷、陶瓷工业、日用陶瓷、观赏陶瓷等多个方向。20世纪20年代,日本陶瓷产业的现代化基本形成。

柳宗悦Sooetsu Yanagi(1889-1961)

机器化大生产带来极大的物质繁荣也带来产品品质的降低,在陶瓷产业领域,与英国工艺美术运动相类,日本也开启了对现代陶瓷品质与文化内涵的追求,1922年,柳宗悦发表了《陶瓷之美》的文章,文中论述了简朴之物所可能蕴含的惊人美学价值。这便是民艺的开始,对机器生产带来的冷漠和浮泛,而选择手工艺术的温情和用心,但又不同不是完全回到传统的工艺,而是核心的是关注人、生活和艺术的现代性理念。它是对机器生产的逆流却是日本陶艺现代性的重要一步。

上世纪20年代的日本民艺运动,核心的也是对关于传统文化和手工艺术在时代变革中如何保存和发展,并尝试开拓出创造性的新生。这在当下依然有启示的作用。

民艺运动中除了柳宗悦,河井宽次郎(1890-1966)、浜田庄司(1894-1978)、富本宪吉(1886-1963)都是著名的陶艺家,他们在造型、装饰、抽象、空间等层面已非传统陶瓷工艺。而是在“美之法门”中有充分的自觉与自我实践。只是他们的创作方向是日用之美,非纯艺术的无用之美。无用之美开始于二战后的“将瓶口封起来”的运动,这便是八木一夫为代表的“走泥社”。

河井宽次郎作品

二 八木一夫与战后日本现代陶艺

战后,日本现代陶艺进入新阶段。一方面,在经过70多年的现代化后,日本仍然处于文化的焦虑之中,现代是否意味着喜欢而失掉日本身份,面对西方现代艺术层出不穷新风格,日本艺术需要迫切的找到“自我”。另一方面,现代化的进程从不停留,陶瓷产业已完全的大机器生产,民艺运动重塑了日本陶艺:不再只是师徒传承的手艺人,而是有了受现代美术教育系统训练的陶艺家、画家、雕塑家的不断加入,粘土同样可以成为现代、后现代艺术的试验田。如何在西方现代化语言的逻辑中建立日本风格,以八木一夫为代表的“走泥社”是这一探索的一个出口。

陶艺现代性的体现在八木一夫那里做了极大的拓展,在观念上,他将现代雕塑艺术甚至后现代艺术带入到陶瓷中,将陶瓷从日用与陈设器中脱离开来,不在以“美之法门”为目的,而更看重自我的表达。材料上,重新回到泥性与火性的探讨中,让泥性与火性充分的融入到人性的类比中,拓展陶瓷语言的边界,看重过程的破坏性,在“破与立”之中重构陶瓷语言。

八木一夫

他在《我的自述传》说:“如果要忠实地服从自己的心情创造,应该脱离传统陶瓷工艺过程。我想现代人的心理情感和这个世界,如果用古文来陈述,怎么也表达不了。根据这些想法,我走向了所谓超现实立体造型,从此我可以自由自在地自我展开。”如他的成名之作《萨姆萨先生的散步》,八木一夫将传统拉坯的环形泥坯竟被立起来,并无规则的生出枝节与孔洞,形成如抽象雕塑一般的视觉奇幻之象,八木一夫与卡夫卡一样,同样在诉说着人的荒诞、痛苦、脆弱与异化。但我们不会觉得这站立泥坯是突兀乖张的,相反,它透着隽永与思辨,八木一夫的作品多是如此,可以妥帖的将观念落实到陶瓷语言中去,将人性楔入泥土之中。

八木一夫《萨姆萨先生的散步》

不只八木一夫,走泥社还有林康夫、熊仓顺吉、铃木治、山田光……他们共同开创了日本的现代陶艺的流派,奠定了日本现代陶艺的风格基调:如在材料上,崇尚自然,看重柴烧,不上釉或少上釉少装饰;造型上,受现代雕塑影响,偏向意象或纯抽象;表达上,打破日用观赏,重观念重情感传达,他们将当代社会的苦乐欲望与日本文化的禅静内敛做了极富创作性的融合、转化与表达。使陶瓷粘土成为人现代性的情感投射艺术表达的语言构造之载体。

基于以上走泥社现代陶艺开创性论述,作为第二代的日本现代陶艺的传承与创作者,对寄神宗美来说,他的陶艺学习与风格的建立,既是幸事,也是束缚,既是背景,也是汲养。

八木一夫盲龟(黑陶)1964

三 寄神宗美,极简与重构

寄神宗美的成长伴随战后日本的经济复苏与文化独立的诉求,他的艺术学习开始于上世纪60年代,那时处于美苏冷战格局,政治上的桎梏,文化上却是自由,第三世界掀起独立热潮,全世界的年轻人亦进入狂热的人本主义诉求中,个体更加被凸显与表达。寄神宗美的学习在那时由造园转向陶艺,再由陶艺转向现代陶艺,职业变化是他内在驱动的选择。

寄神宗美1944年生于日本千年古都京都,那里神社佛阁庭院林立,是传统精神传统工艺的集纳之地,父亲寄神崇白为著名的陶艺家,以做茶道的小风炉闻名日本。父亲曾培养宗美的艺术的兴趣,但他并不善绘画,仅是喜欢动手做小物件,如木板拼桥与搭小房子,凭着对木工与建筑的兴趣,1963年,寄神宗美考入京都大学造园科,并于1967年毕业。毕业后,他却又想再尝试下陶艺,但又不想听从父亲的意愿去做茶道用器,他想以造园那样大空间的操控来做陶艺,1967至1969他开始的系统的陶艺学习,拉坯配釉烧成皆有,在系统学习完成后他有幸成为八木一夫的弟子兼助手。

与桥的意象相连的作品

Re-Creations 空

上虞青创作

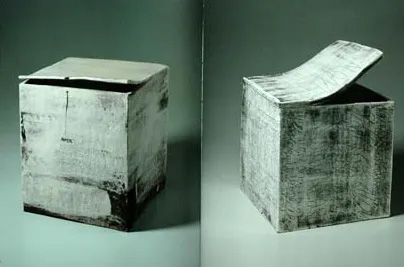

成为入室弟子在八木一夫工作室接到的第一份任务是手捏成形30厘米的正方体盒子,这看上去容易实则艰难,手捏要做到泥片的直角平整,面面相合,很小误差,这类似远古石器琢磨玉器的难度,这是八木一夫让宗美在技术的规矩里面感受有限与无限。且这样的正方体他一做就是两年,不停的做同样大小的正方体,在相同里找不同,在细微处看见另一种可能。在工作室除了技术的规训,更难的还有观念的感知。寄神宗美曾说所有枯燥技术训练的目的其实是要达到杀死“自我”的境地,要“无我”的全身心的投入,只有通过这样的没有“自我”技术训练,他才会尝试自己进入与八木一夫的位置置换中,去感知他是如何理解泥土,如何进行观念传达的。如此,这样的“无我”反而是一种无限的敞开,这似有坐禅的意味,通过枯燥的技术规训来训练敏锐的感知能力。

在八木一夫工作室第4年,寄神宗美觉得不应成为八木一夫的复制者,离开便是“自我”的重建的开始。开始尝试创作,不断的摸索怎样才是自己的作品:各种黑陶的想法实验,间隔的实体的,三角的环形的,多是抽象意志的图形,在简、括、力、深中的不断摸索,试图将观念与技术整合到一起。也遇到层层的困难:有创作的冲动,却不知如何去创作,有观念有想法,落实起来却是磕磕绊绊。在第一代现代陶艺开拓者面前,有汲养也有束缚,“我之为我何以为我”。

八木一夫的方形作品

寄神宗美后期创作中的方形元素

那真是艰难的时期,且不知将持续多久,充斥着漫无边际的自我寻找,怀着极大的自我怀疑:我是谁,我为什要做陶艺,我又如何创作……连环的追问会让自己陷入“我执”。在没有任何进展的时候寄神宗美回去手捏茶碗,把偏执的念想放缓但手却不停。在一个个相似的捏塑中寻找微妙的差异,也将“自我”慢慢的投射到这些微妙差异的茶碗中,后来,他慢慢将材料限定在黑陶或白土中,去繁就简,少装饰少釉色,不断的在“控制与失序”“自我与无我”间来回拉扯,5年后,寄神宗美慢慢摸索出一个适合自我的“间”的状态。

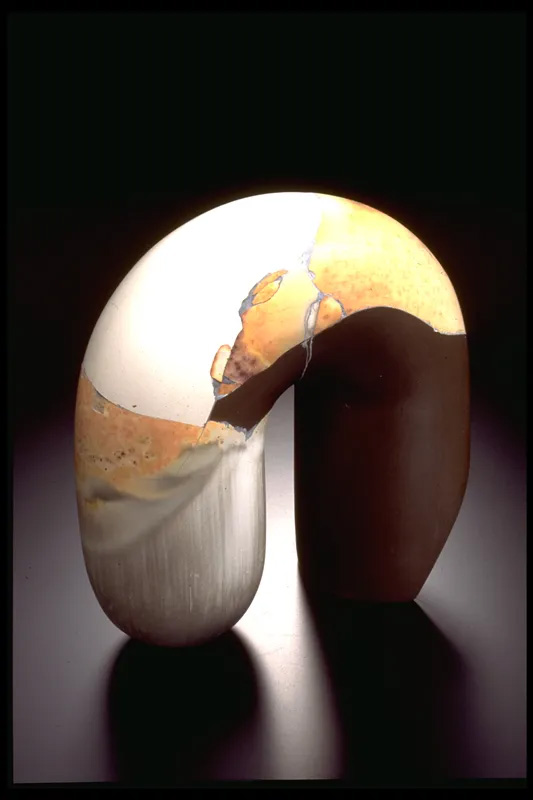

这一“间”的状态并非妥协,亦非混沌的讲究,而是深入探索之后的“执其中”。如1979年创作的黑陶作品中还能看到日本第一代陶艺家的影响,但到了《截断》系列,通过透明的玻璃板做出“隔”与“间”效果的虚空间让他的作品具有别样视觉体验。观者需要在脑中补出一个完整的形态,极简的形态中加入虚实的辩证,虚空间是寄神宗美作品绵长诗意的开始,这也可以看做是与前辈陶艺家影响的“截断”。

1979年创作的黑陶作品

1979年创作的《截断》系列之一

之后在1979年至1984年,又是五年,寄神宗美共有两个方向的创作,一是《截断》系列的延续,继续在实像与虚像之间探讨;二是受后现代主义的影响,将观念与日用器相结合,但也并非实用,寄神宗美只是想在这里面把握色块与线条在空间形态中的节奏感。能感受到受丰塔纳空间主义的影响。

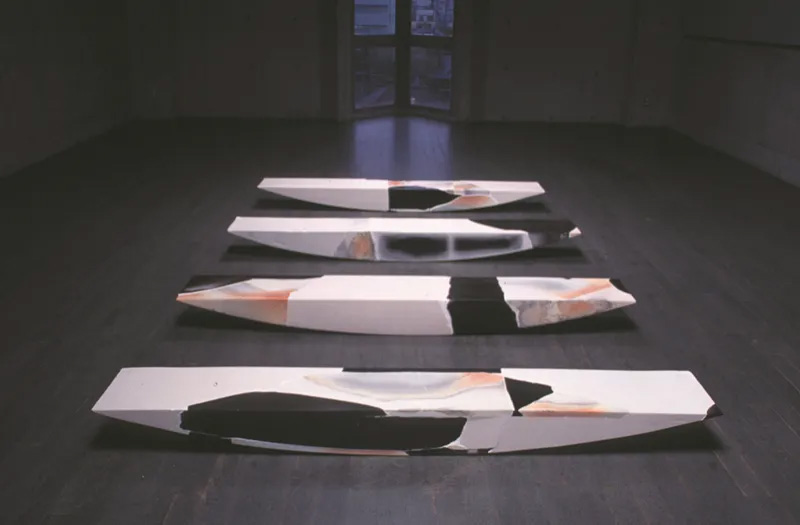

1979年至1984年间创作的作品

最后图为《解构与重组Re-creation》第一件作品

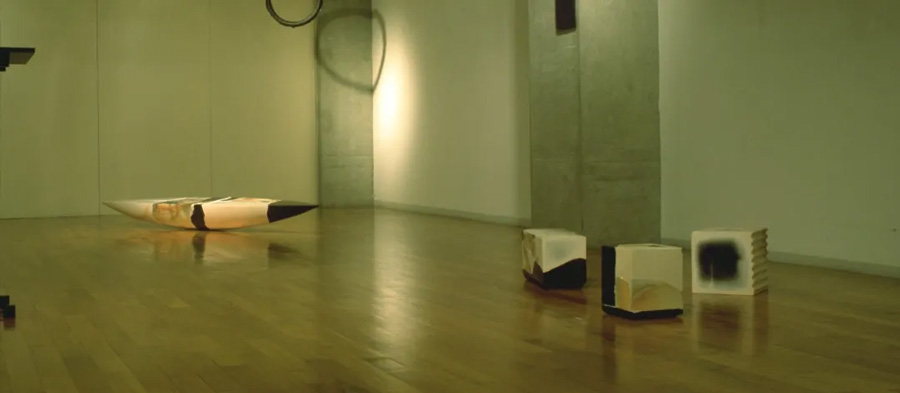

1984年后,他尝试将两个方向缩减为一,即包含截断的虚空间,也将颜色线条块面的视觉元素糅合进来,这便是后来的《解构与重组Re-creation》。

有趣的是,《解构与重组Re-creation》是创作失误的偶然所得:创作《截断》的时候不小心敲碎,形成了很多不规则的截断面,材料偶发的不可控恰恰契合了之前的“无我”状态,陶瓷总是有我们无法控制的部分,这也暗含了陶瓷脆弱的本质。寄神宗美逐渐利用这些破碎,将《截断》的虚空间转换成“实体化的空”,他通过打碎与重组将作品的部分设置为白色,类似绘画中的留白,依旧是绵长的诗意。寄神宗美完成了艺术创作中自我与无我、可控与不可控的“执其中”。如此失误“偶得”,也正是从事陶艺创作15年间坚持不懈的必然所得。

《解构与重组Re-creation》系列作品

之后《解构与重组Re-creation》系列的创作过程实则有着严谨的方法论:

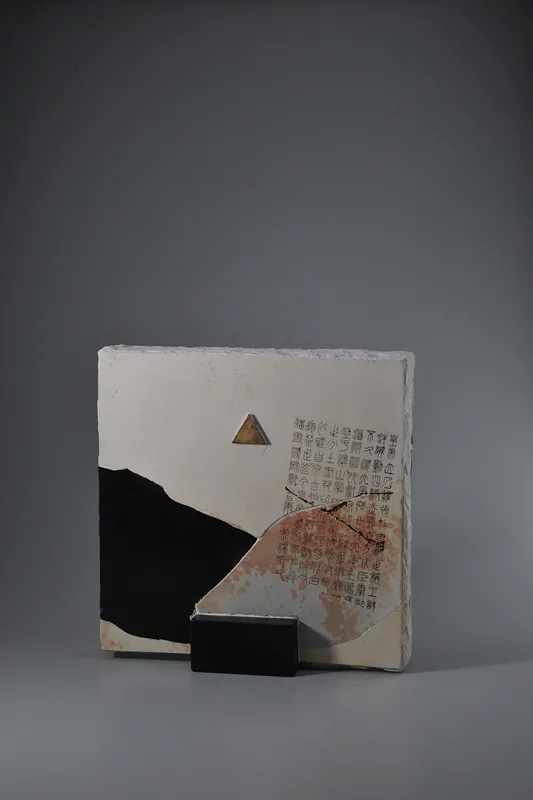

第一步是做出抽象的形态,这是自己可控的环节,造型多来自生活记忆中的抽象,这些意象可以是“斜靠的人”,“园林的枯山水”,“寺庙的柱式或雕像”,“房间的屏风”,还有“自然中的山水”;第二步是有意的打碎与解构,这里面有可控的与不可控的双重性,若完全的不可控敲的太碎则无法重构,但又不能像《截断》那样完全控制横切;第三步是烧制,将打碎的作品以不同的烧成方式完成,有松叶吸烟熏烧与蛭石还原熏烧完成黑与红的色泽变化,白色则是本烧。熏烧也有不可控的成分,尤其是蛭石的红色肌理微妙,如人的肌肤有深浅晕染的呼吸感。最后一步是在同等温度烧成下的作品重组,黑红白的构成如山水画在泥土中流淌,也是对原来造型的一次重生。整个创作过程,寄神宗美始终在自由与法度之间取舍,以此确立自己创作的现代感与视觉的经典性。

斜靠的人的意象

枯山水中阳光照进来的样子

枯山水的影响,以及同与不同

黑、红、白与重构的视觉变奏

红色肌理的丰富变化

以寄神宗美在上虞青的作品为例,其作品造型多样,但皆趋于“极简”,如三角的,船形的,柱状的,U形V形的,长方体,圆形的……这些造型多能找到它们的意象,如拱形的类桥,《漂》类船,U形类马鞍……寄神宗美也曾说他的造型很大受学造园时的影响,枯山水的寺庙庭院给了他很大的启发,如创作时会把柱子代表山,平板代表大海,小件代表岛屿,他的作品造型有着自然的凝聚与模拟。

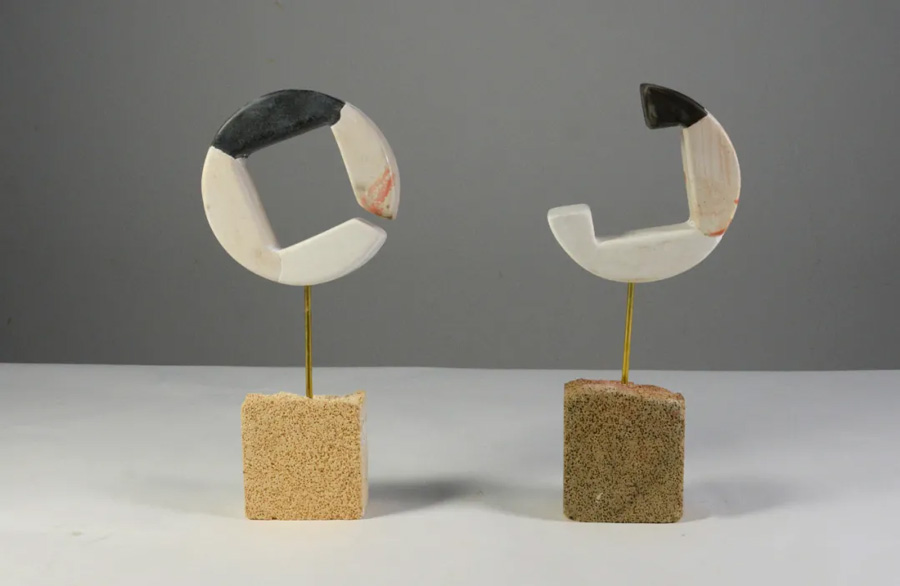

如在上虞青创作的环形的《阿·吽》,其源头便是来自日本寺庙门口的神兽狛犬(石狮),寄神宗美只选取了开口闭口之形,在佛教中“阿”为开口发声之象,为诸法实相之理体,“吽”为闭口沉默之形,为智德之象征。抽象形态里有感觉与情绪的注入,只是我们的感受是微妙且绵长的,寄神宗美对意象的延伸还有很多,如《上虞美人》《上虞君士》柱状造型的些许改变带来阴阳的两种感受,《空》《漂》是对虚空间的经典呈现,《V》《U·马》《Horigon》《顶》等有对称或有对三角形转折带来的的意志感。寄神宗美的作品的极简抽象与内敛实际是在寂与色的辩证中求理的结果,亦如前面所言,是自我与无我的“间”的状态,有空与实辩证,也同有着前辈陶艺家的隽永与禅思。

《阿·吽》上虞青创作

寄神宗美的创作伊始,起于“自我”与“无我”双重追寻,这是一种两难。求自我求现代艺术的主体性表达,他的作品《解构与重组Re-creation》暗含了现代主义的重要创作的原则即“打破”与“重建”,只是他没有完全停留在自我的重建中,因为那容易陷入“我执”之中,这样反而不易发现自我而陷入迷失。寄神宗美也求“无我”,无我是学习时的状态,也是深切自我感知后的“空”之状态,这是打破“我执”回到“本来面目”途径,他最终是希望在两者之间找到平衡的状态的,创作的作品也是这样的平衡与辨证,通过寄神宗美作品,我们也会问“魂,是一种差异还是共性”“我的生命是可控还是偶然”,作者没有给出答案但却给出了一种平衡的能力,一种“间”的哲学。

我记得在看铃木大拙的书时,寄神老师说如此深奥的书籍他很少触碰,我们也未必把他的作品玄奥化,简单有力的表达足矣,这其实才是禅的本质。现在回想他很多的创作实则源于他儿时木块搭起房屋与桥的意象的延伸。一可居,稳固实有,以空为用;一可渡,浮世飘摇,以间为用,泊客到彼岸。

Re-Creations Horigon 地平线 上虞青创作

寄神宗美上虞青创作

2018年4月上虞青考察之行

2019年4月入驻创作

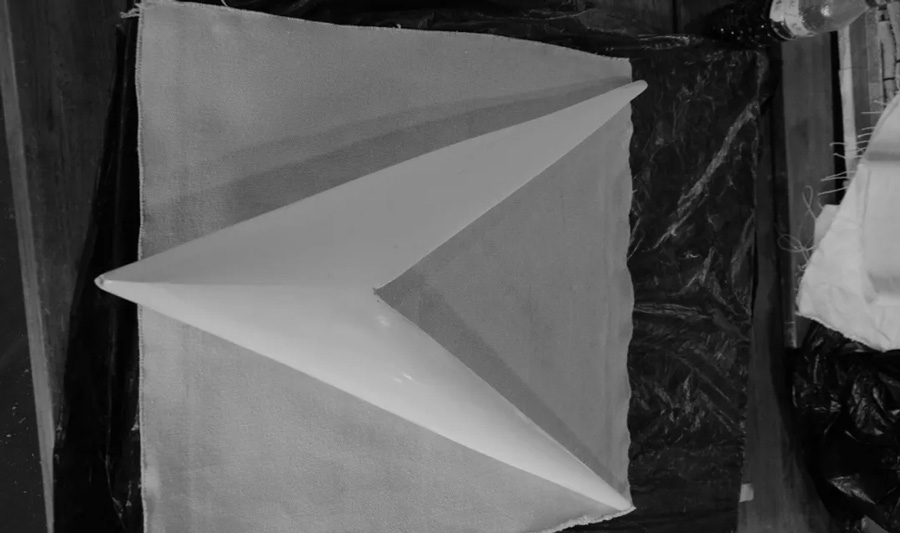

作品塑型

2019年9月入驻创作

作品塑型

作品打碎标号

蛭石装烧

熏烧

拼接

作品完成

寄神宗美上虞青作品

Re-Creations 漂

Re-Creations 顶

Re-Creations 立体Ⅱ

Re-Creations 立体Ⅰ

Re-Creations U·马

Re-Creations 上虞君士

Re-Creations 上虞美人

Re-Creations V

寄神宗美 Munemi Yorigami 简介

1944年京都生人

1967 东京农业大学农学部造园科毕业

1969-1972 师从八木一夫

1980 加入走泥社 1998 走泥社解散

1994 平安建都1200年 京都野外陶艺展94实行委员长

1998-2000岗山县立大学设计学外聘科硕士讲师

2000-2004 嵯峨短期美术大学美术学院陶艺科外聘讲师

京都市立艺术大学雕塑科外聘讲师

2005 日本建筑美术工艺协会会员

2015 中国湖北美术学院客居教授至今

2018 中国美术学院 龙泉窑研讨会会员