在唐宋两代使用金银器繁荣的时代,金银器执壶作为一种酒具,从唐宋绘画上是很常见。

以下面这个明代青玉执壶为例,大家一起来认识下执壶身体上各个部位的名称:

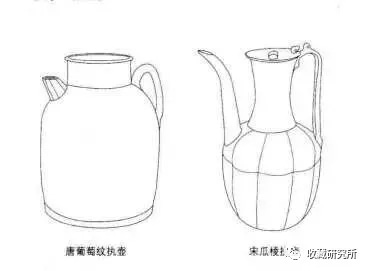

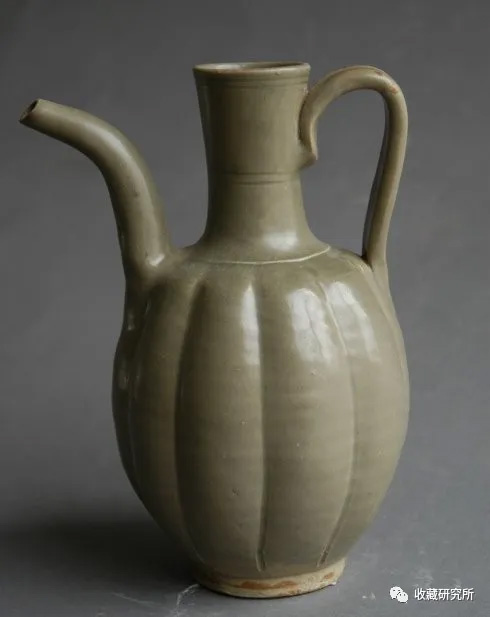

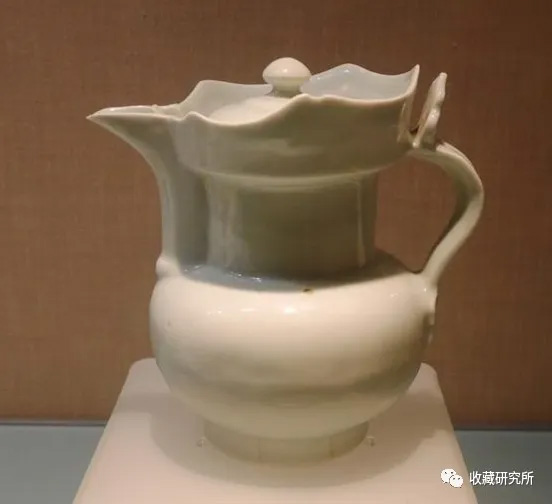

唐代执壶硕腹,喇叭口,短嘴,壶的重心在下部,后壶体渐瘦长,重心向上提,五代至宋时壶体多为瓜棱式,往往与注碗成套使用。

从元代开始,执壶的壶体呈玉壶春瓶式,壶流弯曲而细长,景德镇窑与龙泉窑都有烧制。

明清时期,形式变化不大,并开始出现玉、珐琅、金银等质地的执壶。 当然,执壶在时代更迭中发生变化是渐进的,自然也存在一些特殊情况,这只是执壶造型发展的大致走向,供大家参考。

唐长沙窑模印贴花褐斑注子-北京故宫

据唐李匡义《资暇集》“注子便提”条云:“元和初,酌酒犹用樽杓……居无何,稍用注子,其形若罂,而盖、嘴、柄皆具。”汉晋以来,文人作赋、写诗称颂酒德,而尤以唐人为多,于是饮酒成为一种“雅道”,酒具也成为一种雅器。开元前后的唐墓中已发现有盘口短颈,鼓腹,短流的酒注。

西周早期象形酒樽

高17.8厘米,腹部宽7.2厘米

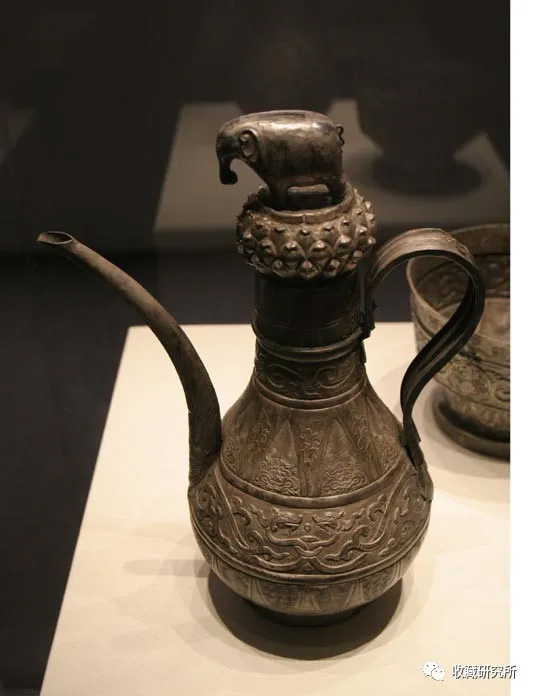

宋代象纽莲盖溜肩银执壶

彭州市博物馆藏

1993年彭州市西大街窖藏出土

鸡头壶

鸡头壶出现于三国(吴)晚期,以壶嘴做成鸡头状而得名。一般是在小盘口壶的肩部一面贴鸡头,另一面贴鸡尾,头尾前后对称。西晋时的鸡头壶短小无颈,有的鸡头是纯粹的装饰,为实心,有的作为壶嘴,可通。南朝时期的鸡头壶与两晋时期相比造型变得高大,肩部由溜肩演变成为丰肩,直腹。鸡头壶的形体是从矮胖向瘦高发展。

东晋 德清窑黑釉鸡头壶

高18厘米,口径7.9厘米,底径10厘米

北京故宫博物院藏

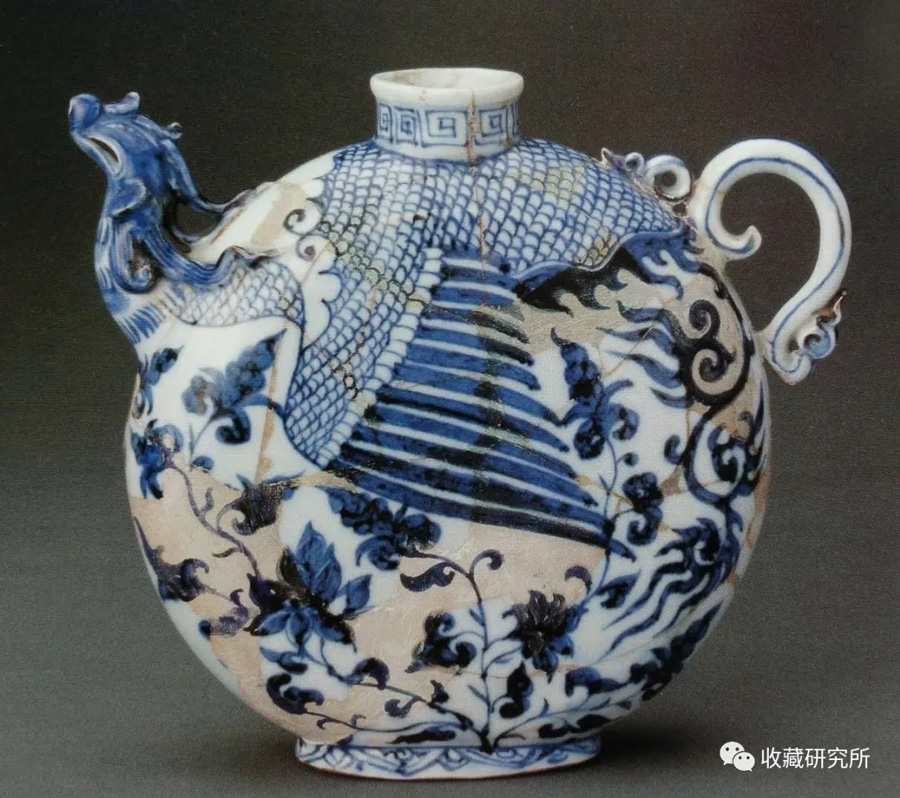

凤首壶

六朝至唐代,我国与西亚各国文化交流频繁,波斯的一种鸟首壶传到我国,影响所及,在唐代的青瓷、白瓷及三彩釉陶中出现了凤首壶。凤首壶在初唐时即开始流行,是唐三彩陶器中常见的器形,它与同时期另一种常见的双龙柄壶一样,明显具有波斯萨珊式器物造型风格。

南宋景德镇窑青白釉凤首壶 口径2.9,腹径8.9,底径8.1,高9厘米

凤首龙柄壶

此壶既吸取了波斯萨珊王朝(226-642年)金银器造型的特点,又融入了我国传统的龙凤装饰艺术,集塑贴、模印、刻花、划花等装饰技法于一体,体现了唐代制瓷工匠的高超技艺。

唐代 青釉凤首龙柄壶

通高41.3厘米,口径19.3厘米,足径10.2厘米

北京故宫博物院藏

倒 流 壶

倒流壶,因壶底中心有一通心管又称内管壶,是始于宋、辽时期,流行于清代的壶式之一。由于向壶内倒水需从底心管口倒入,又称倒灌壶、倒装壶。据《元代瓷器目录》记载,“倒流”壶的制作工艺比较奇特,烧制需经过3道工序,每道工序都较复杂。将这3道工序烧制好后,然后依次连接起来才组成了构造精巧的元代“倒流”壶。由于该壶逆反了传统的壶顶注水法,而是把壶倒过来,将水从底部注进壶里,放正后倒出,因此被称为"倒流壶"。

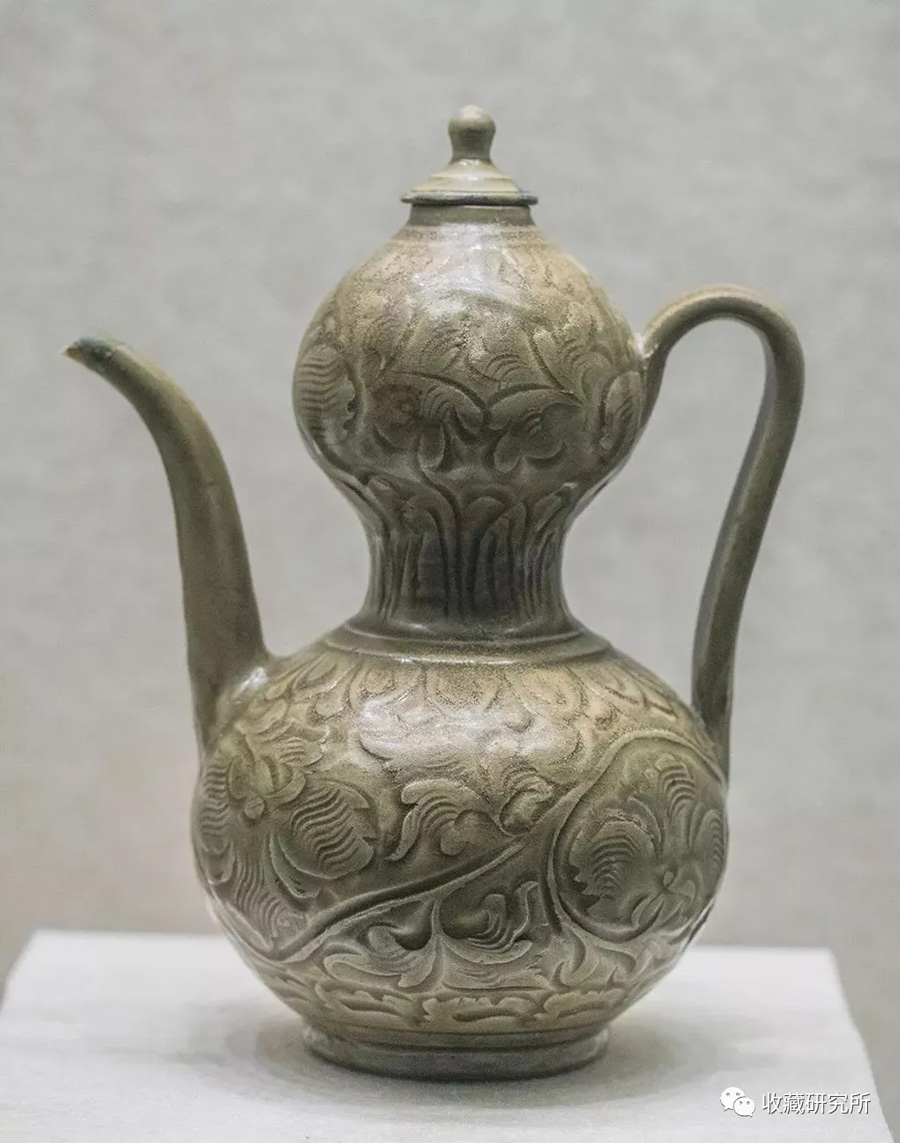

葫 芦 式 壶

宋代耀州窑、景德镇窑、定窑和辽代缸瓦窑均有烧造,元代葫芦式壶有青白釉、青白釉加彩、青花等类型。

宋代 耀州窑青釉刻花缠枝花卉纹葫芦形执壶

1972年河北省滦南县宋道口乡西泽坨出土

河北省文物研究所藏

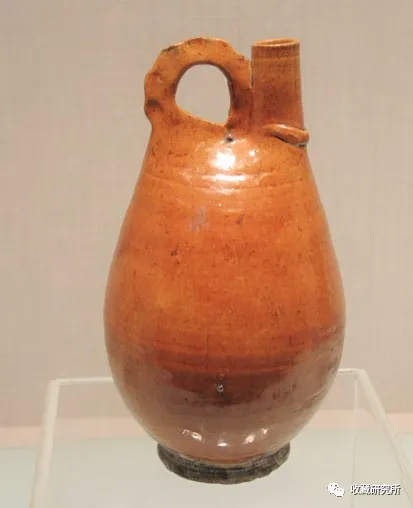

辽代黄釉葫芦壶

辽宁博物馆

元景德镇窑青白釉褐斑葫芦形执壶

上海博物馆藏

清代 德化窑白釉葫芦式壶

高12cm,口径3.5cm,足径5.5cm

人 形 执 壶

人形壶早在中国新石器时代彩陶中已经出现,到初唐时期人形瓷壶开始盛行,五代、宋代都是其烧造的高峰期。

从元代开始,随着景德镇瓷器中绘画瓷比例加大,完全拟人造型的人形壶已极少烧造,其蕴涵的唐宋酒俗、茶俗行业也逐渐淡去。

清代,民国时期有寿星等拟人壶造型,或在桃形壶上绘制寿星、八仙人物,都带有吉祥献寿的美好寓意。

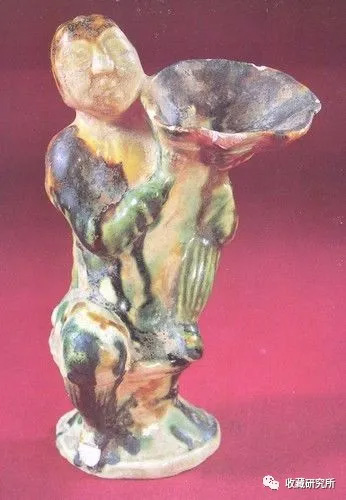

唐三彩人形壶

洛阳吕庙出土

北宋定窑白釉童子诵经壶

北京顺义辽代净光舍利塔基出土

现藏首都博物馆

鸡 冠 壶

叫它“马镫壶”,是因为这类器物中的矮身提梁式壶造型酷似马镫;

而叫“皮囊壶”,则是因为人们普遍认为这种壶是模仿契丹民族盛液体用的皮囊制作而成的。

后来穿孔逐渐演变成提梁,体现了契丹工匠在制瓷工艺上推陈出新的创造精神。

辽 绿釉陶鸡冠壶

上海博物馆藏

梨 形 壶

梨形壶,这种器形可以追溯到元代,器形偏矮胖,到了明初洪武、永乐两朝都有类似的梨形壶出现,所见有釉里红和红釉。

到了宣德,梨形壶的纹饰题材就比较丰富了,龙纹、缠枝莲纹、岁寒三友与佛教题材,品种则包括白釉、蓝釉、红釉和黄釉等,但是宣德黄釉暂见于景德镇发现有标本出土。

元代 景德镇窑红釉暗刻云龙纹梨形执壶

高12.5cm,口径3.5cm,足径5.3cm

北京故宫博物院藏

元青花折枝牡丹纹梨形执壶

内蒙古自治区文物考古研究所藏

多 穆 壶

也叫奶子壶,来自于蒙、藏少数民族地区,一般用于盛装酥油茶,通常以木或金属材料制成。多穆壶在藏语里称为"勒木",蒙语中称为"东布壶",内地称为"多穆壶"。元代景德镇窑烧制有青花、青白瓷品种,元代器形较小,有执柄。康熙器形制较大,无执柄。

清代宫廷曾以多种材料制作奶子壶,如瓷、象牙、珐琅等,这时的多穆壶已成为精美的工艺品,或陈设,或赏赐,已改变了原有的实用功能。乾隆时期将"藏传佛教"作为国教,在宫中经常进行佛教法事,由于蒙藏地区的佛教僧侣与清宫往来频繁,故在清御窑厂仿制了一些符合蒙藏生活习俗的器皿多穆壶,供佛教高僧使用或赏赐之用。

清康熙 虎皮三彩多穆壶

高40.5厘米、口径13.8厘米、足径12.6厘米

北京故宫博物院藏

清乾隆金胎珐琅多穆壶

高51 cm,最宽23 cm,重:5430 g

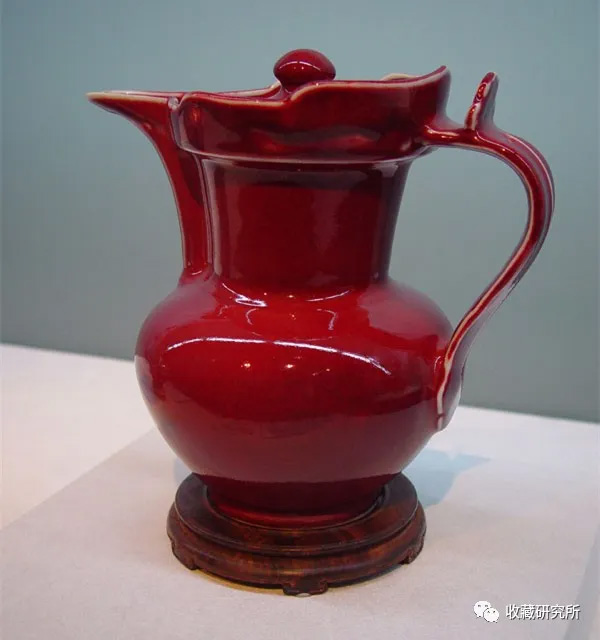

僧 帽 壶

该造型源于西藏酒壶,流行于明代,以永乐、宣德红釉及甜白釉品种为贵。明代永乐、宣德时期,汉藏文化交流频繁,景德镇御器厂曾大量烧造僧帽壶。清代康熙朝曾仿烧永乐和宣德时的白釉、红釉僧帽壶。

明代永乐、宣德制品器身各部位比例匀称,壶流比元代略长。清代康熙、雍正、乾隆时均有仿制,器有大小,大者拙笨,小者秀丽。清代制品,壶颈略高,腹部略瘦,壶流比明代器短。

明永乐甜白釉僧帽壶

美国大都会艺术博物馆

明宣德宝石红僧帽壶

台北故宫

清康熙五彩僧帽壶

高16.8cm,足径6.6cm

贲巴壶

贲巴壶也称净水瓶,“贲巴”为藏语音译,梵音原作“军持”,既藏语“瓶”的意思。贲巴壶有流嘴、但无执柄,使用时手握壶颈,若贲巴壶省去流嘴,便称贲巴瓶。佛教徒用于盛水,或者插草其中作为礼佛陈设,因此称藏草瓶,贲巴壶也称藏草壶。它不仅使藏文化风格得以在清内廷传播,也促进了汉、藏、满、蒙族上层间文化的交流。

藏品说明:鸡首壶,盘口,细颈呈喇叭形,丰肩鼓腹,两边有桥形系,肩部前后分别为鸡头与弧形执手。通体施黑釉,胎质坚致,釉色沉静莹润。从汉至唐,陶瓷发展蓬勃,多有新品,当中鸡首壶之类尤为出众,自晋朝浙江越窑始烧,从南至北,各窑相继仿制,盛极一时。此壶鸡首细致,乃同类器中之佳例。鸡,传有助驱邪治病,是为祥瑞之禽,因此鸡首壶常见于帝王陵寝等墓葬,鸡图又见于墓室壁画,门上且悬真鸡,或以金属、木雕宝鸡代之。